- ビジネス全般

チャーンレートとは?平均・目安や計算方法、解約率を下げる方法を解説

公開日:

更新日:

チャーンレートとは日本語で「解約率」または「退会率」を意味し、一定期間内に失った顧客の割合を表す重要な指標です。チャーンレートを下げるには、カスタマーサクセスの強化や顧客エンゲージメントの向上などの施策が効果的です。

本記事では、チャーンレートの定義や重要性、種類と計算方法について解説します。チャーンレートを下げるための具体的な施策についてもまとめているため、管理と改善に取り組みたい場合はぜひ参考にしてみてください。

既存顧客の売上アップを実現する

チャーンレートとは

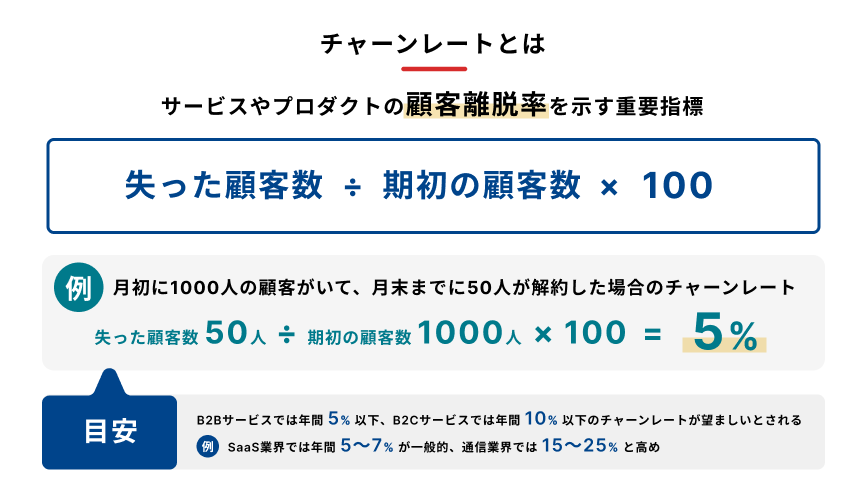

チャーンレートは「解約率」または「退会率」を意味する言葉で、顧客離脱率を示す重要な指標です。一定期間内に失った顧客の割合を表し、ビジネスの健全性を評価する上で欠かせません。

ここでは、チャーンレートの定義と数値の目安についてまとめます。

チャーンレートの定義

チャーンレートは、一般的に「失った顧客数÷期初の顧客数」で計算されます。例えば、月初に1000人の顧客がいて、月末までに50人が解約した場合、チャーンレートは5%です。

特にサブスクリプションモデルを採用する企業にとって、チャーンレートは収益予測や顧客満足度の指標として重要な役割を果たします。低いチャーンレートは、顧客の継続的な利用と安定した収益を意味します。

チャーンレートの平均と目安

健全なビジネスの目安として、中小企業では月間3%〜7%程度、大企業は月間0.5%〜1%程度のチャーンレートが平均とされています。例えば、SaaS業界ではチャーンレートが約5%が一般的とされていますが、TV・動画サービス業界では約10%と高めです。

数値の違いは各業界の特性や競争環境、顧客の切り替えコストなどに起因します。自社のチャーンレートを業界平均と比較すれば、ビジネスの健全性を相対的に評価できます。

チャーンレートが注目される7つの理由

チャーンレートはビジネスの多面的な評価に役立つ重要な指標として、経営者や投資家から注目されています。特に注目される理由をまとめると、以下のとおりです。

- ビジネスの健全性指標

- 収益への直接的影響

- 長期的な成功の予測

- 競合との差別化

- 顧客満足度の反映

- サービス改善の指針

- 投資判断の材料

ここでは、チャーンレートが注目される理由を詳しく解説します。

1.ビジネスの健全性指標

ビジネスの健全性を判断する上で、最も信頼できる指標の一つがチャーンレートです。低いチャーンレートは、顧客が継続的にサービスを利用していることを意味し、ビジネスの安定性を表します。

例えば、月間チャーンレートが1%の場合、平均的な顧客の利用期間は約8年と推測できます。一方、月間チャーンレートが10%の場合、平均利用期間は約10カ月です。

数値の違いは、ビジネスの安定性や将来の成長可能性を大きく左右します。

2.収益への直接的影響

チャーンレートの指標は、安定した収益基盤を評価する際に欠かせません。高いチャーンレートは、安定した収益の確保を困難にし、新規顧客獲得コストの増加につながります。

例えば、月間収益100万円の企業で、チャーンレートが5%から10%に上昇した場合、年間600万円の収益減少につながる可能性が高いです。そのため、チャーンレートの管理は収益の安定化と成長に不可欠です。

3.長期的な成功の予測

企業の成長性を予測する際の重要な判断材料として、チャーンレートが注目されています。安定した顧客基盤と成長可能性は、低水準のチャーンレートによって裏付けられているからです。

例えば、チャーンレートが年々低下している企業は、顧客満足度の向上と市場シェアの拡大が期待できます。反対に、チャーンレートが上昇傾向にある企業は、長期的な成長に課題を抱えている可能性が高いです。

4.競合との差別化

市場競争力を測る重要な尺度として、多くの企業が注視しているのがチャーンレートです。顧客維持率の高さは、サービスの優位性を示す重要な指標です。

例えば、業界平均のチャーンレートが10%の中で、自社のチャーンレートが5%であれば、顧客満足度や製品品質の高さをアピールできます。低チャーンレートは、新規顧客獲得の際の強力な訴求ポイントとなります。

5.顧客満足度の反映

顧客の声を定量的に把握する手法として、多くの企業がチャーンレート分析を活用しています。サービスへの満足度と継続利用の意向は、低いチャーンレートとして表れるのが特徴の1つです。

例えば、新機能の追加後にチャーンレートが低下した場合、その機能が顧客満足度の向上に貢献したと推測できます。反対に、チャーンレートの上昇は顧客満足度の低下を示唆するため、早急な対策が必要です。

6.サービス改善の指針

製品やサービスの改善ポイントを見いだす際の有効な判断基準となるのが、チャーンレートの推移です。数値の変動を分析することで、サービスの問題点や改善すべき領域を特定できます。

例えば、特定の機能を利用していない顧客のチャーンレートが高い場合、機能の改善や使い方の説明強化が必要かもしれません。チャーンレートの詳細分析は、効果的なサービス改善につながります。

7.投資判断の材料

投資価値を見極める際の重要な評価基準として、投資家が特に重視するのがチャーンレートです。低いチャーンレートは、ビジネスの安定性と将来性を示す指標として評価されます。

例えば、ベンチャーキャピタルは投資先企業の評価にチャーンレートを重視します。チャーンレートが低くて改善傾向にある企業は、高い評価を受け、有利な条件での資金調達ができる可能性が高いでしょう。

チャーンレートの種類と計算方法

チャーンレートには主に、以下3つの種類があります。

- カスタマーチャーンレート

- レベニューチャーンレート

- アカウントチャーンレート

各種類のチャーンレートは、異なる側面からビジネスの健全性を評価するため、目的に応じて適切な指標を選択することが重要です。

ここでは、チャーンレートの種類と計算方法について詳しく解説します。

1.カスタマーチャーンレート

カスタマーチャーンレートは、顧客数ベースのチャーンレートです。一定期間内に失った顧客数を、期初の総顧客数で割って算出します。

計算式は以下の通りです。

(期間内の解約顧客数) ÷ (期間開始時の総顧客数) × 100

例えば、月初の顧客数が1000人で月末までに50人が解約した場合、月間カスタマーチャーンレートは5%(50 ÷ 1000 × 100)となります。

純粋な顧客数の変動を把握するのに適していますが、各顧客の価値の違いは考慮していません。

2.レベニューチャーンレート

レベニューチャーンレートは、収益ベースの解約率を表す指標です。レベニューチャーンレートは以下2種類に分けられます。

- グロスレベニューチャーンレート

- ネットレベニューチャーンレート

グロスレベニューチャーンレートは失った収益のみを考慮し、ネットレベニューチャーンレートは既存顧客からの追加収益も考慮します。指標を併用すれば、より詳細な収益変動の分析が可能です。

それぞれ詳しく説明します。

グロスレベニューチャーンレート

グロスレベニューチャーンレートは、失った収益のみを考慮したレベニューチャーンレートです。既存顧客からの追加収益は考慮しません。

計算式は以下の通りです。

(期間内の失った収益) ÷ (期間開始時の総収益) × 100

もし月初の総収益が100万円で、月末までに解約した顧客による収益減少が10万円の場合、グロスレベニューチャーンレートは10%です。純粋な解約による収益減少を把握するのに適しています。

ただし、既存顧客からの追加収益は考慮しないため、全体的な収益変動を正確に反映しない場合があるため注意が必要です。

ネットレベニューチャーンレート

ネットレベニューチャーンレートは、失った収益から既存顧客の追加収益を差し引いたレベニューチャーンレートです。

計算式は以下の通りです。

((期間内の失った収益) - (既存顧客からの追加収益)) ÷ (期間開始時の総収益) × 100

例えば、月初の総収益が100万円で、月末までに解約した顧客による収益減少が10万円だとしましょう。既存顧客からの追加収益が5万円の場合、ネットレベニューチャーンレートは5%となります。

ネットレベニューチャーンレートがマイナスの場合、既存顧客からの収益が増加していることを意味します。主に、顧客維持と収益拡大の両面を評価する際に、ネットレベニューチャーンレートは有用です。

3.アカウントチャーンレート

アカウントチャーンレートは、顧客数の変動に焦点を当てたチャーンレートの指標です。アカウントチャーンレートは、一定期間内に失った顧客数を、その期間の平均顧客数で割って算出します。

計算式は以下の通りです。

(期間内の純減少顧客数) ÷ (期間の平均顧客数) × 100

例えば、月初の顧客数が1000人、月末の顧客数が980人、その間に30人が解約したとしましょう。アカウントチャーンレートは、約3%(30 ÷ [(1000 + 980) ÷ 2] × 100)となります。

新規顧客獲得の影響を除外し、純粋な顧客離脱の状況を把握するのに適しています。

ただし、アカウントチャーンレートは各顧客の価値の違いを考慮していません。

そのため、レベニューチャーンレートと併用すれば、より包括的な分析が可能になります。

チャーンレートが高くなる原因

チャーンレートの上昇は、ビジネスの健全性に深刻な影響を与えます。数値が高くなる主な原因は以下のとおりです。

- サービスに対する満足度の低さ

- 顧客ニーズの把握不足

- ビジネス環境の変化

上記の要因を理解し、適切に対処することで、チャーンレートの改善につながります。ここでは、チャーンレートが高くなる原因について具体的に解説します。

1.サービスに対する満足度の低さ

サービスへの不満足は、チャーンレート上昇の主要因です。例えば、機能の不具合や使いにくさ、サポート対応の遅さなどが満足度低下の原因となります。

顧客期待値とサービス提供内容のギャップが大きいほど、解約リスクが高まります。サービスへの満足度を向上させるには、定期的な顧客フィードバックの収集と分析が不可欠です。

顧客ロイヤリティを測る指標としてNPS(Net Promoter Score)調査を実施し、結果に基づいてサービス改善を行うことが効果的です。

2.顧客ニーズの把握不足

顧客ニーズの把握不足は、サービスと顧客期待のミスマッチを引き起こし、チャーンレート上昇につながります。仮にB2B企業向けのサービスで、企業規模によって異なるニーズを考慮せずに他社と同様のサービスを提供すると、顧客離脱が増加する可能性があります。

このような事態を防ぐには、定期的な顧客インタビューやデータ分析を通じて、顧客ニーズの変化を把握し、サービスに反映することが重要です。

顧客セグメント別の利用状況分析を行い、各セグメントに最適化したサービス提供を行うことが効果的です。

3.ビジネス環境の変化

ビジネス環境の変化は、顧客のニーズや行動パターンを大きく変える可能性があり、チャーンレート上昇の要因です。例えば、新型コロナウイルスの流行によってオフィス向けサービスの需要が急減し、チャーンレートが上昇した企業があります。

競合他社の台頭や技術革新、規制の変更などが顧客の選択肢を増やしたり、既存サービスの価値を低下させたりする可能性があります。環境変化に対応してチャーンレートを管理するには、市場動向の継続的なモニタリングと迅速な対応が必要です。

競合分析を定期的に行い、自社サービスの差別化ポイントを常に明確にすることが重要です。

チャーンレートを下げる5つの施策

チャーンレートを効果的に低下させるには、複数の施策を組み合わせて実施することが重要です。以下の5つの施策は、顧客満足度の向上とチャーンレートの低下につながります。

- カスタマーサクセスの強化

- 顧客離脱の原因分析

- ヘルススコアの導入

- 顧客エンゲージメントの向上

- 顧客離脱の予兆を察知する仕組みの構築・導入

ここでは、チャーンレートを下げる施策を具体的に解説します。

1.カスタマーサクセスの強化

カスタマーサクセスの強化は、チャーンレートを下げるための鍵です。仮に、専任のカスタマーサクセスマネジャーを配置して、定期的なチェックインや使用状況の分析、改善提案を行えば、顧客の成功を支援できます。

顧客が製品やサービスを通じて目的を達成できるよう支援すれば、顧客満足度が向上し、継続利用につながります。結果、顧客の成功を支援し、チャーンリスクを大幅に低減することが可能です。

2.顧客離脱の原因分析

顧客離脱の原因分析は、チャーンレート改善の基盤となります。例えば、退会時のアンケート実施や離脱前の利用状況データの分析が有効です。

離脱理由を正確に把握すれば、効果的な対策を講じられます。得られた結果を基に、サービス改善や顧客フォロー施策を立案・実行すれば、チャーンレートの低下につながります。

3.ヘルススコアの導入

ヘルススコアは、顧客の利用状況や満足度を数値化した指標です。例えば、利用頻度や機能活用度、サポート問い合わせ状況などの要素を組み合わせてスコアを算出します。

指標を導入すれば、チャーンリスクの高い顧客を早期に特定し、適切な対応を取ることができます。スコアが低い顧客に対して重点的なフォローを行うことで、効率的にチャーンレートを低下させることが可能です。

4.顧客エンゲージメントの向上

顧客エンゲージメントの向上は、長期的な顧客関係構築に不可欠です。例えば、一人ひとりの顧客に合った情報やサービスを提供するコンテンツの提供や、ユーザーコミュニティーの構築などが効果的です。

エンゲージメントが高い顧客ほど、サービスへの愛着が強く、チャーンリスクが低くなります。顧客との接点を増やす施策により、サービスの価値を継続的に伝えられます。

5.顧客離脱の予兆を察知する仕組みの構築・導入

顧客離脱の予兆を早期に察知すれば、早めの対応が可能となり、チャーンレートの低下につながります。例えば、利用頻度の低下や特定機能の未使用、サポート問い合わせの増加などの指標を監視するシステムを導入します。

予兆が検出された顧客に対して、カスタマーサクセスチームが迅速にアプローチすれば、離脱を未然に防ぐことが可能です。

まとめ

チャーンレートの管理は、ビジネスの持続的成長に不可欠です。適切な施策を講じれば、顧客満足度の向上と収益の安定化を実現できます。

顧客満足度が把握でき、管理できるツールとして、営業DXサービス「Sansan」をおすすめします。Sansanは顧客情報の一元管理や営業活動の可視化、データ分析機能など、営業課題を解決する多様な機能を提供しています。

顧客情報の正確な把握と一元管理を行いたいと考えている場合は、ぜひ、Sansanの導入をご検討ください。

3分でわかるSansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部