- ビジネス全般

競合調査とは?正しいやり方と分析項目・代表的な5つのフレームワークを解説

公開日:

更新日:

競合調査は、自社の強みや弱み、市場での立ち位置などを客観的に把握するために欠かせない取り組みです。

しかし、競合調査は目的が曖昧なまま実施しても期待する結果はなかなか得られません。効果的な競合調査を行うには、事前に正しいやり方を理解しておくことが重要です。

本記事では、競合調査のやり方や分析すべき項目、役立つフレームワークなどについて解説します。

競合調査とは

競合調査とは、同じ市場で活動する他社の製品やサービス、プロモーション戦略などを調べて自社との違いと優位性を把握する手法です。

新規事業の立ち上げや既存事業の改善においては、競合が注力する領域を把握することで、無駄な投資やリスクを回避できます。

例えば、競合が特定のターゲット層に向けた機能強化をしている場合、同じ領域への参入リスクを避けたり、別のセグメントを狙うといった判断が可能です。調査の結果は、自社の強みを訴求方法や、優先的に対応すべき課題を整理するうえでも有効です。

市場調査との違い

市場調査は、業界全体の動向や顧客のニーズなどを広く把握し、新商品や新サービスの需要を見極めるための調査です。

一方、競合調査は、同じ市場で活動する他社の戦略や特徴を分析し、自社との違いや優位性を明確にするために行う調査です。

つまり、市場調査が「市場そのものを見る」ことに主眼を置くのに対し、競合調査は「他社を見る」ことに焦点を当てており、目的や活用の場面が異なります。

競合調査のメリット

ここからは、競合調査のメリットについて見ていきましょう。

自社のポジションを把握できる

競合他社と比較することで、自社が市場の中でどのようなポジションにあるのかが見えてきます。

価格帯や機能、ブランドイメージなどの指標を用いて、相対的な立ち位置を客観的に整理することが可能です。

自社の強みと弱みを明確にできる

競合調査の大きなメリットは、自社の強みと弱みを客観的に把握できることです。

競合の特徴や戦略と照らし合わせることで、自社が相対的に優れている点や見劣りする点が明確になります。主観に偏らず、外部比較によった実態把握ができる点が特徴です。

例えば、「価格では優位だが、ブランド認知は弱い」といったように、自社がどの層に支持され、どの層に届いていないのかを把握しやすくなるでしょう。

潜在競合の早期把握によって競争環境を先読みできる

競合調査によって、見落としていた企業やサービスに気付くことができるのもメリットと言えるでしょう。

例えば、異業種から新たに参入した企業が、既存ニーズを満たす代替手段として競合になっているケースもあります。

こうした市場の変化や新規参入の動きにいち早く気づくことで、今後の競争環境を先読みして、対応の遅れを防げます。

差別化戦略を立てやすくなる

競合調査は、差別化戦略を立てやすくなる点でも大きな効果があります。

競合の打ち出し方や提供価値を把握することで、自社がどの方向で差別化すべきかを明確にできます。例えば競合が価格訴求に偏っている場合、サービス品質やサポート力で差別化する戦略が考えられるでしょう。

競合調査のデメリット

それでは次に、競合調査のデメリットについて解説します。

時間とコストがかかる

競合調査は、調査対象の選定から情報収集、分析に至るまでに一定の手間と時間がかかります。

すぐに成果が見えるわけではないため、中長期的な取り組みになることが多いでしょう。

特に、リサーチを行う体制が整っていない場合は、外部サービスの利用や専任の人材確保が必要になります。工数や費用を事前に見積もらずに始めてしまうと、予想以上に負担が大きくなり、途中で中断してしまうケースも少なくありません。

あらかじめ中長期的な戦略を立て、リソースやコストの計算をする必要があるでしょう。

調査設計が曖昧だと成果が出にくい

競合調査は、事前の設計が曖昧だと成果につながりにくいというデメリットがあります。

調査の目的や対象が曖昧なまま進めてしまうと、集めた情報をどのように活用すべきか判断しづらくなります。

例えば、情報収集自体が目的化し、戦略への活用という本来の視点が抜けてしまうケースがあります。

また、情報をやみくもに集めすぎると、判断材料が多すぎて意思決定が遅れたりするリスクもあります。

こうした事態を避けるには、調査に入る前に「何のために調べるのか」「どの観点で比較するのか」を明確にして、必要な情報に絞って調査を行うことが重要です。

競合調査のやり方4ステップ

競合調査のやり方を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1.調査の目的を明確にする

競合調査を始める前に、「何を明らかにしたいのか」「どのような意思決定に生かすのか」といった目的を明確にしておくことが重要です。

目的が曖昧なままでは、調査の方向性が定まらず、必要な情報を取りこぼすリスクが高まります。

目的の例としては、次のようなものが考えられます。

- 新規事業の立ち上げに向けて自社の市場での立ち位置を確認したい

- 既存製品を見直すために競合の訴求内容を調べたい

- 顧客層を再定義するために競合がどのターゲットに向けて発信しているか分析したい

目的に応じて、調査対象や設計項目は大きく変わるため、初期段階での整理が成果に直結します。調査開始前に、目的を一文で言語化しておくと判断軸がぶれにくくなるためおすすめです。

ステップ2.調査する競合を選定する

次に、調査対象を絞り込みます。

調査対象となる企業の選定は、調査全体の質に直結します。そのため、目的との整合性を踏まえて優先度の高い競合から選定するのがポイントです。

同業他社に限らず、代替手段を提供する企業や、異なる切り口で同じ課題を解決している企業も競合となり得ます。

一次情報や自社データと照らし合わせながら、調査対象の範囲を柔軟に調整しましょう。

ステップ3.仮説を立てて調査項目を設計する

競合調査でどのような要素を分析するのかを設計するフェーズです。

調査項目は、調査後にどのような仮説を検証したいかという前提に基づいて設計します。

例えば「競合は価格よりもサポート重視の戦略をとっているのではないか」といった仮説を立てておくと、調査の焦点が定まりやすくなります。

調査内容が広がりすぎないよう、目的と仮説の整合性を確認しつつ、比較の観点や評価基準を事前に整理しておくとよいでしょう。

ステップ4.調査を実施して仮説を検証する

調査項目の設計ができたら、実際に競合調査を実施します。

設計した項目に沿って、競合のWebサイトや公開資料、顧客レビューなどから情報を収集しましょう。得られた情報は仮説と照らし合わせながら整理し、事実と解釈を分けて評価します。これにより、調査結果を意思決定に生かしやすくなります。

また、調査の途中で偏りや不足が見つかることもあるため、必要に応じて調査範囲を見直したり、追加調査を行ったりする柔軟な姿勢も重要です。

競合調査で分析すべき6項目

競合調査を進める際は、何を比較・分析すべきかを事前に整理しておくことが重要です。

ここでは、競合調査で押さえておきたい主な分析項目を紹介します。

1.ビジネスモデル

競合がどのように利益を生み出しているかを把握すれば、自社の価値提供や収益構造の違いが明確にできます。

例えば、以下のような要素を分析するとよいでしょう。

- BtoBかBtoCか

- サブスクリプション型か従量課金型か

- 無形商材か有形商材か

ビジネスモデルを分析することで、自社の戦略にも生かせます。

継続性・拡張性・コスト構造などの観点からビジネスモデルを分析できれば、競合の強みやリスクも見えてくるでしょう。

2.商品・サービス

競合がどのような商品やサービスを提供しているのかを分析することで、自社商品との機能、品質、付加価値との違いを具体的に把握できます。

例えば、以下のような項目を比較すると、違いや特徴が明確にできるでしょう。

- 販売価格

- 商品バリエーション

- オプション機能やカスタマイズ性

- アフターサポートの質

競合がどういったポイントを訴求しているか、顧客がそれをどう受け止めているかまで確認すると効果的です。

3.Webサイト

Webサイトは、マーケティングやブランディングにおいて競合が何を重視しているかを読み解くための有効な情報源です。

注目すべきポイントは次のとおりです。

- Webサイトの導線設計

- 訴求ポイント

- 掲載コンテンツ(事例、FAQ、コラムなど)

- デザイン

- 集客経路(SEO、広告、SNSなど)

これらの情報から、競合がどのように集客し、どのように価値を伝えているかが見えてきます。

集客方法の見直しやコンテンツの整理など、競合分析を起点にすることで、的確な改修がしやすくなるでしょう。

4.販売戦略

競合がどのようなチャネルで販売しているか、どのようなセールス手法を取っているかを確認すると、営業の進め方や施策の違いが把握できます。

例えば、以下のような販売チャネルがあります。

- 直販

- 代理店

- プラットフォーム

- イベント出展

これらに加えて、割引キャンペーンなどの施策や、導入プロセスのスムーズさも分析できます。

競合他社の販売戦略を分析することで、自社の販売戦略に生かせるポイントを見つけられるでしょう。

5.人事戦略

競合の採用方針や組織構成を調べることで、どの領域に注力しているかを読み取ることができます。

主に以下のような項目を分析できるでしょう。

- 求人情報

- インタビュー記事

- 社員によるSNSでの発信

このような要素から、企業文化や人材投資の方向性を把握できます。

人事の傾向は中長期的な事業戦略を反映していることが多いため、成長領域のヒントにもなるでしょう。

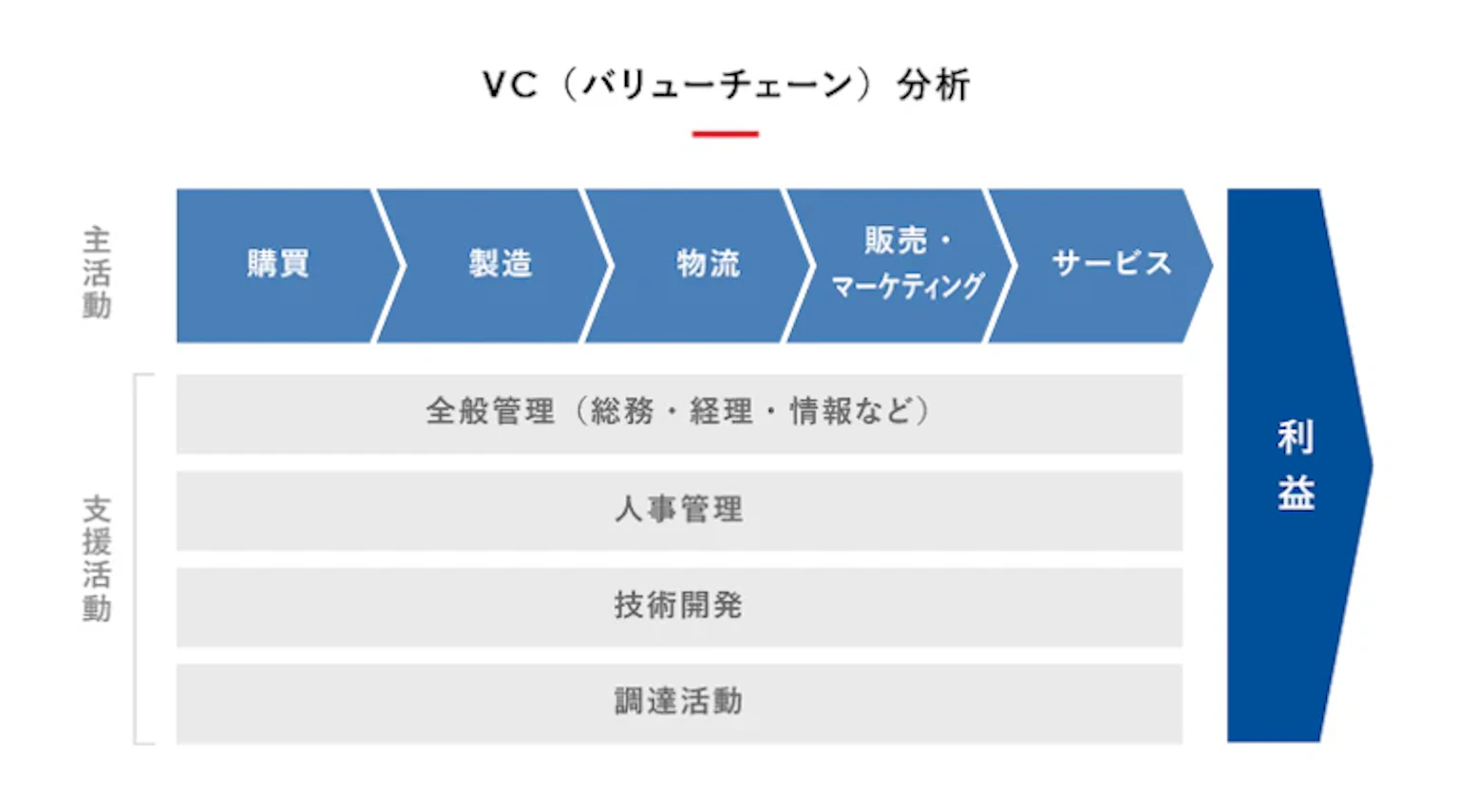

6.ビジネスの流れ

企画から販売、アフターサポートに至るまでの業務フローを把握すると、競合がどこで価値を生み出して、どこで差別化を図っているかが明確にできます。

この一連の流れは、「バリューチェーン(価値連鎖)」とも呼ばれ、企業活動全体を把握する分析フレームワークとしても活用されています。

業務の流れを可視化しておけば、自社が改善すべき工程や取り入れるべき仕組みが見えてきます。

競合調査に役立つフレームワーク5つ

ここでは、競合調査に役立つフレームワークについて紹介します。

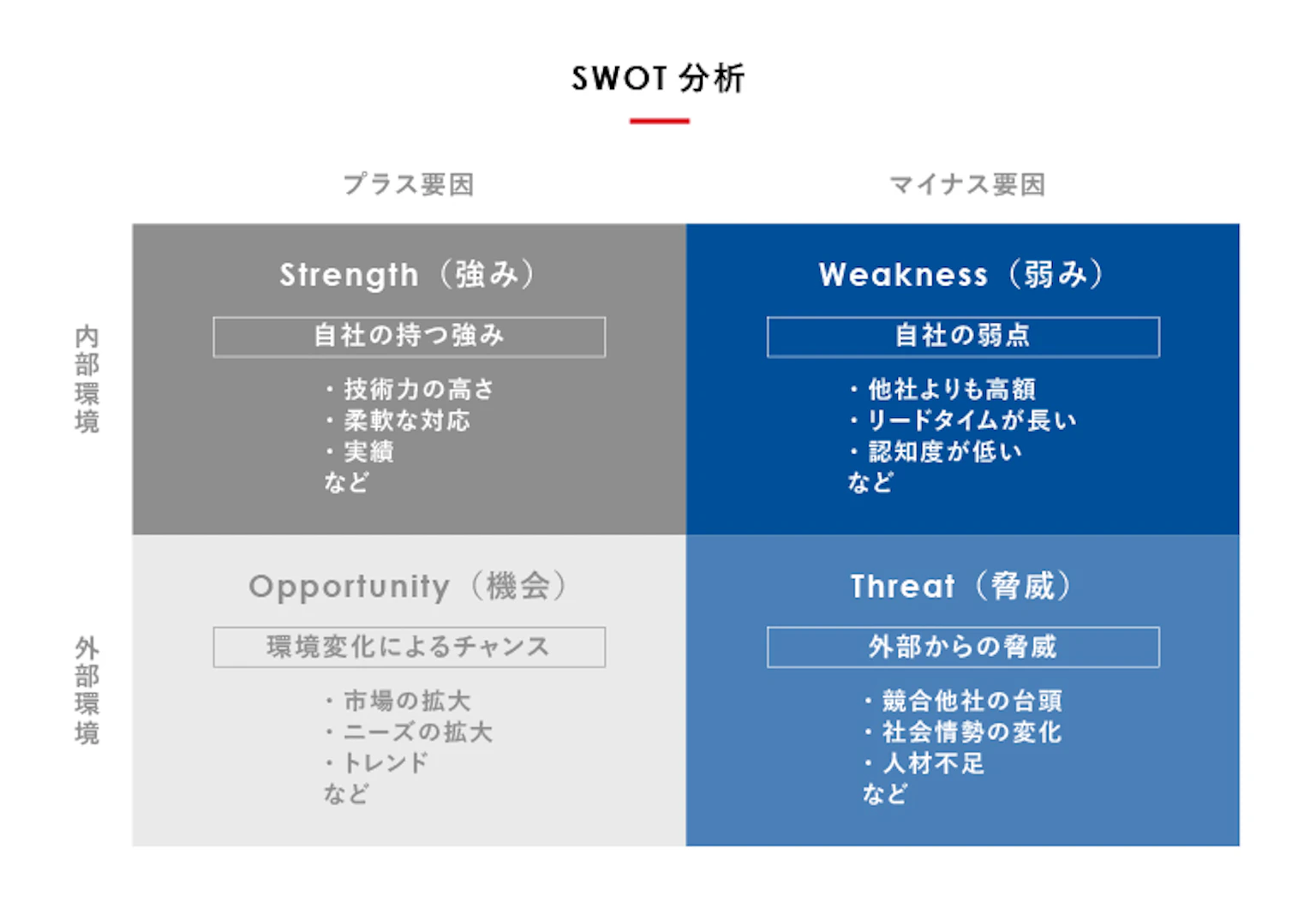

1.SWOT分析

SWOT分析は、自社と競合の内部・外部の状況を整理するのに適したフレームワークです。自社の立ち位置や差別化の方向性を確認したいときに有効です。

以下4つの要素を軸に比較を行います。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

競合ごとにこれらを整理することで、自社の独自性や強化すべき点、市場から得られるチャンスが明確になります。

自社と競合の特徴を同一軸で可視化できるため、差別化ポイントや改善領域を特定する際に有効です。

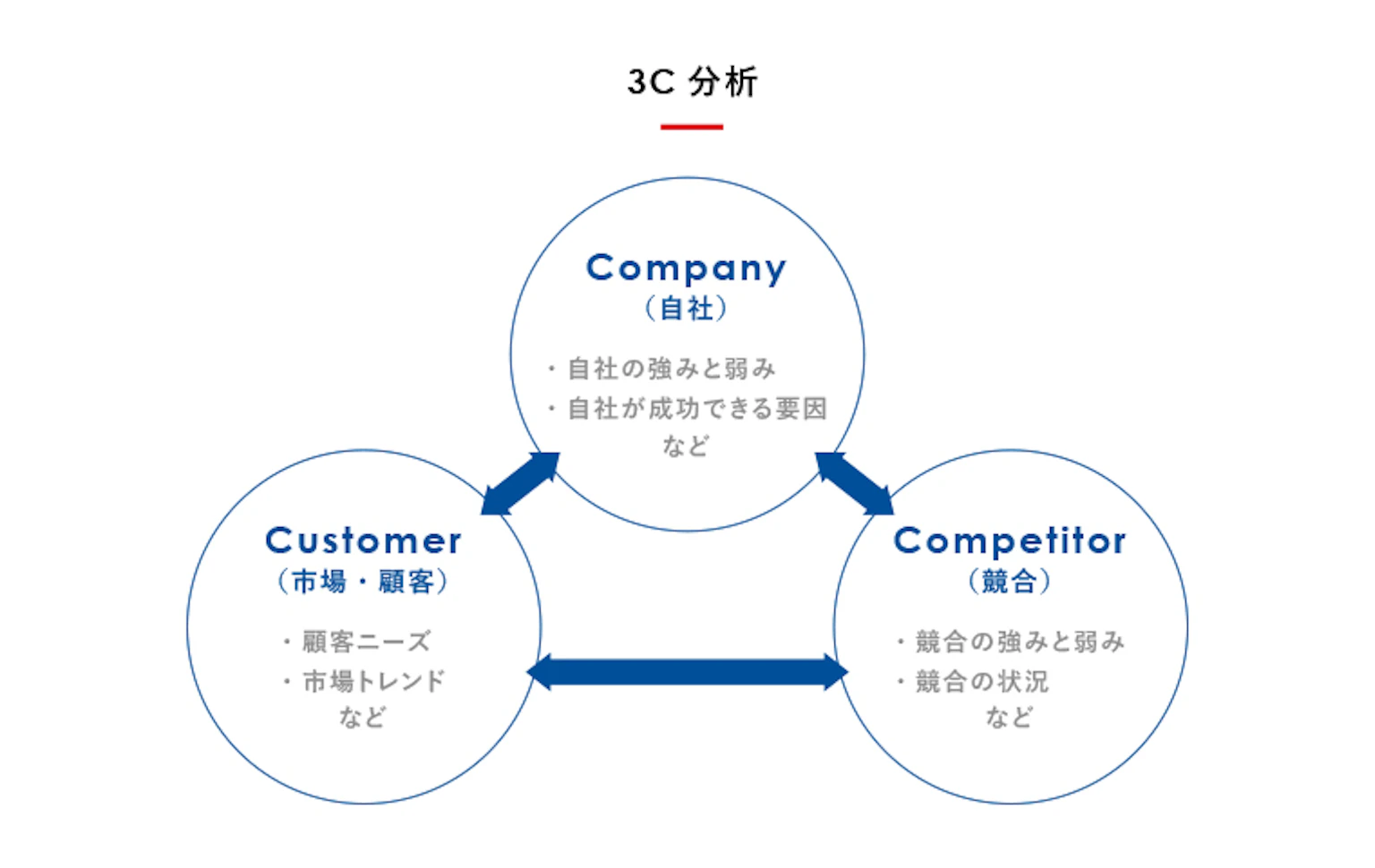

2.3C分析

3C分析は、3つの視点から構造的に市場環境を分析するフレームワークです。

戦略立案や方針見直しの際、全体像を把握した整理をしたい場合などに向いています。

主に以下の要素を分析します。

- Customer(市場):顧客ニーズや市場動向

- Competitor(競合):競合の特徴や強み・弱み

- Company(自社):自社のリソース、提供価値、課題

3つのCを整理することで、成功要因(KSF)や差別化の方向性が見えてきます。大きな意思決定の前段階で、全体像を把握するために効果的です。

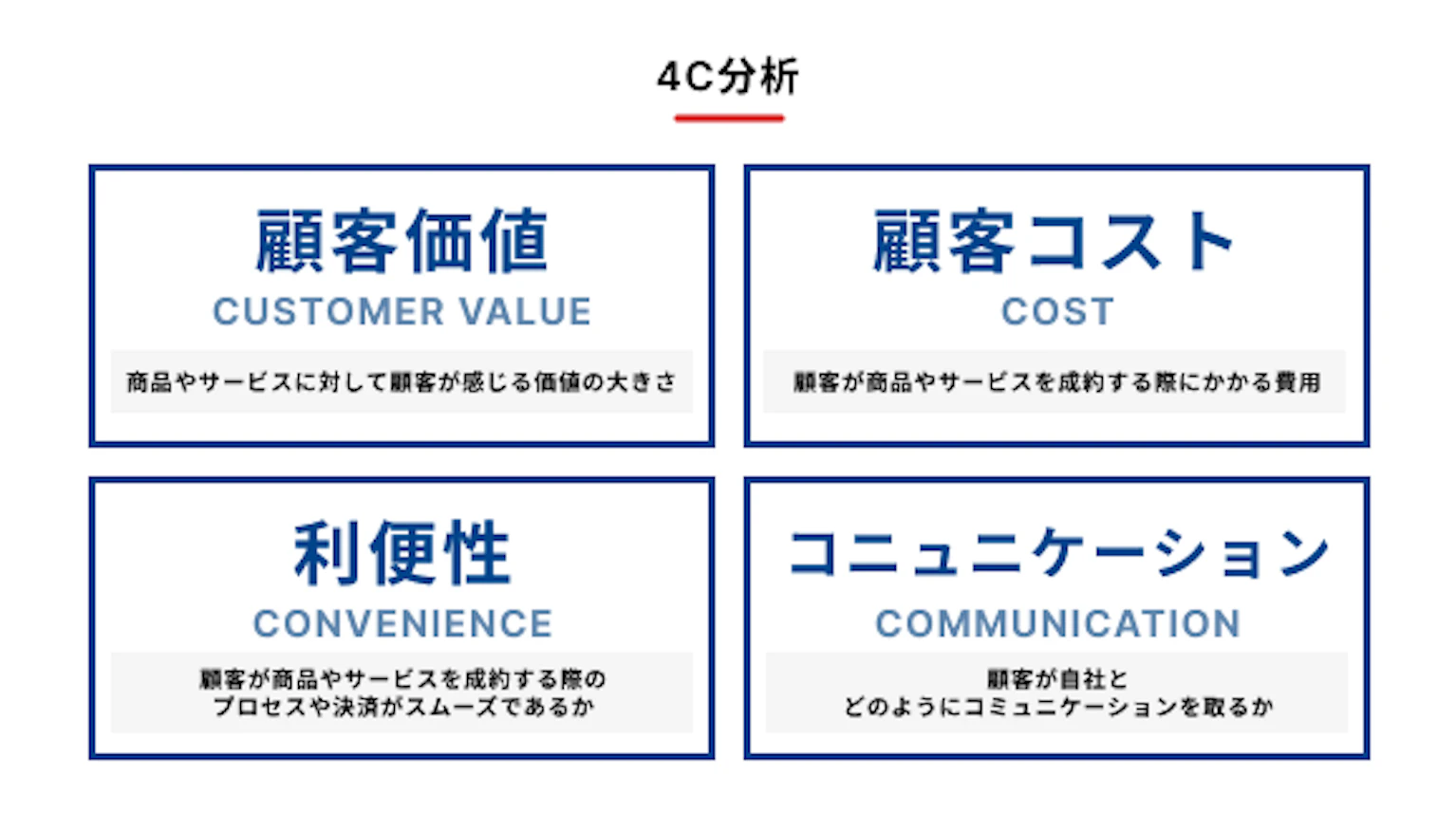

3.4C分析

4C分析は、顧客視点で商品やサービスの魅力を評価するフレームワークです。マーケティング施策の見直しや、自社が選ばれる理由の分析に有効です。

分析項目は以下の4つです。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客が支払うコスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(情報伝達や関係性)

競合と比較することで、購買障壁やユーザー満足度をより具体的に捉えられます。UX改善や訴求方法の見直しなどにも活用できるでしょう。

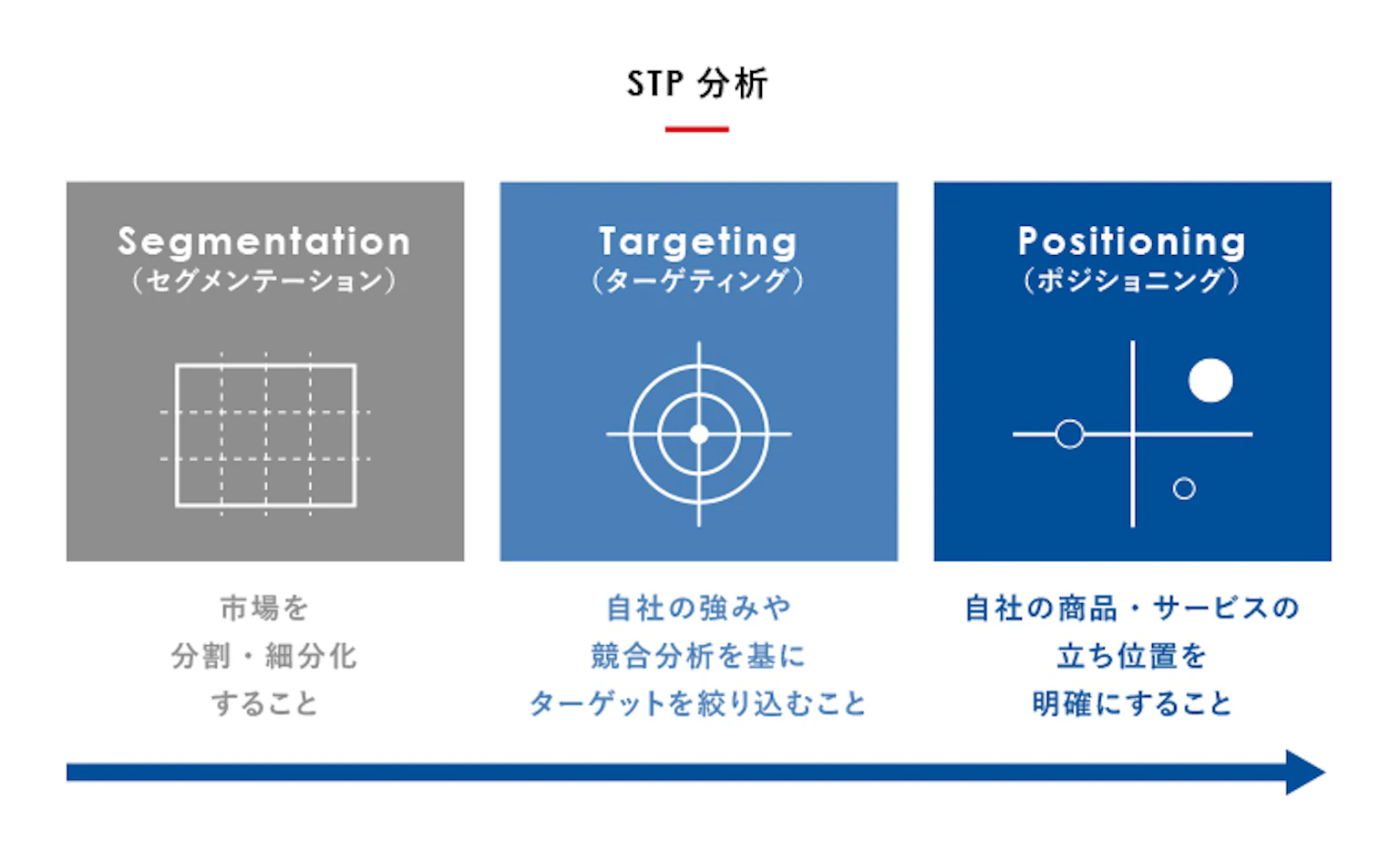

4.STP分析

STP分析は、市場の細分化とポジショニングを整理することで、自社の打ち出し方を明確にするフレームワークです。

分析の流れは次の通りです。

- Segmentation(市場の分類):どのような切り口で市場を分けるか

- Targeting(ターゲット選定):どの層を優先して狙うか

- Positioning(価値の位置づけ):その層にどう認知されたいか

STP分析は競合との差異や、ターゲットへのメッセージを見直す際に有効です。メッセージの一貫性やマーケティング戦略の精度向上にもつながります。

競合製品と並んだときに「どのように選ばれたいか」を設計するための前提となるフレームワークです。

5.バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業活動全体を「価値を生み出す工程の連鎖」として捉え、どの工程が競争力の源泉になっているかを分析するフレームワークです。

主な視点は以下の通りです。

- 主活動:製品開発、調達、営業、物流、サポートなど

- 支援活動:人事、技術、管理、ITなどの間接業務

競合と比較することで、どこに強みがあり、どこに無駄があるのかを把握できます。工程ごとの見直しやリソースの再配分、コスト削減の検討にも活用できるでしょう。

まとめ

競合調査は、自社のポジションや差別化の方向性を明確に、戦略的な意思決定を行うために欠かせない取り組みです。

調査の目的を明確にし、ビジネスモデルや商品・サービス・販売戦略などの情報を整理し、目的に合ったフレームワークを活用することで精度の高い分析が可能になります。

ビジネスデータベース「Sansan」には、あらかじめ100万件を超える企業情報が搭載されているため、調査を行いたい特定の業界や企業をリストアップできます。

競合調査を効率的に行いたいと考えている方は、この機会にSansanの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

3分でわかるSansan

ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部