- 営業戦略

目標設定とは?7つのフレームワークと設定方法・具体例も紹介

公開日:

更新日:

目標設定とは、ビジネスの成長に欠かせない達成すべき基準や指標を明確に定めるプロセスを指します。効率的に目標を設定するには、正しい方法の理解とフレームワークの活用が欠かせないでしょう。本記事では、目標設定の方法やフレームワーク、具体例などを紹介します。

組織全体の営業力強化を後押しする

目標設定とは

目標設定とは、ビジネスの成長を促進するために、達成すべき基準や指標を明確に定めるプロセスです。

明確な目標があれば、組織は進むべき進路の方向性を見失わず、計画的に行動しやすくなります。

一方、目標が不明確だと業務の優先順位が定まらず、場当たり的な業務に陥るリスクがあるでしょう。適切な目標はチームに一体感を生み出し、パフォーマンスの向上に役立ちます。

目標設定を行うメリット4つ

目標設定で得られるメリットについて紹介します。

1.社員のモチベーション向上につながる

目標を設定すると、社員のモチベーションの向上・維持に役立ちます。

自身の成長や成果が可視化され、行動に対する達成感を得られるためです。

例えば、カスタマーサポート業務で「1カ月以内に顧客満足度アンケートの平均スコアを0.5ポイント向上させる」といった目標を立てると、業務の目的が明確になり、やりがいを持って取り組みやすくなるでしょう。

また、短期・中期・長期の目標を組み合わせることで、成功体験を積み重ねながら高い意欲をキープしやすくなる点もポイントです。

2.行動指針が明確になる

具体的な目標設定は、プロジェクトの行動指針が明確になるメリットもあります。

一方で目標設定の精度が低いと、業務に優先順位がつけにくく非効率になりがちです。

マーケティングチームの場合「半年以内にオウンドメディアの月間PV数を30%増加させる」という目標を設定すれば、必要な施策が明確になって、いつどこで何に注力すべきか判断しやすくなるでしょう。

このように、目標設定は業務の効率や生産性の向上にもつながる重要な役割を担っています。

3.進捗管理がしやすくなる

目標設定によって、進捗管理がしやすくなります。

現状が可視化できるため、問題点の早期発見と改善が可能になるからです。具体的な数値目標を設定することで、業務の進捗を定量的に把握できます。遅れが生じた場合でも、迅速な調整が可能です。

このように、的確な進捗管理を実現するうえでも、目標設定は効果を発揮します。

4.人事評価の指標になる

明確な目標設定は、客観的に評価できる点もメリットです。

評価基準が曖昧な場合、社員は「どのような基準で評価されているんだろう?」と疑問や不満を感じる原因になるでしょう。その結果、モチベーションが上がらないなどの問題に発展しやすいのです。

「いつまでに」「何を」「どう達成するか」が明確になれば、人事評価の基準もブレにくくなります。

評価の透明性が実現できれば、社員の納得感も得られるでしょう。

目標設定に役立つ7つのフレームワーク

ここからは、目標設定する際に役立つフレームワークについて紹介します。

1.SMARTの法則

SMARTの法則は、目標を明確かつ実行可能な形で設定するためのフレームワークです。

目標の曖昧さによる行動の迷いや、進捗の把握が困難になる状況を防ぎやすくなります。

構成要素は次の5つです。

- Specific(具体的)

- Measurable(測定可能)

- Achievable(達成可能)

- Relevant(関連性)

- Time-bound(期限設定)

例えば「3カ月以内に新規顧客を20社獲得する」といった目標は、数値・期限・実行可能性のバランスが取れており、行動に落とし込みやすいでしょう。

営業部門では「3カ月以内に新規顧客を20社獲得する」開発部門では「6カ月以内にシステムの応答速度を30%向上させる」など、測定可能で具体的な目標を立てる際に有効です。

2.OKR

KPI | OKR (Objectives and Key Results) | |

|---|---|---|

意味 | 重要業績評価指標 | 目的と主要な成果・結果 |

役割 | 現実的に達成可能な目標に対する 現在の業績を評価し、管理する指標 | やや難しい目標設定により意欲を高め、 成長を促すマネジメント管理方法 |

理想的な達成率 | 100% | 60〜70% |

目標を見直すタイミング | プロジェクトごとに異なる | 1カ月〜3カ月単位 |

OKRは、企業全体の目標と個人のアクションを結びつけるためのフレームワークです。

方向性と成果指標を分けて設定することで、組織の戦略と現場の行動を同期させやすくなります。

OKRの構成は以下の2要素です。

- Objective(目標)

- Key Results(主要成果)

Objective(目標)では「市場シェアを拡大する」など定性的なゴールを設定し、Key Results(主要成果)では「新規顧客数を前年比20%増加」など、成果を数値化します。

目標達成のプロセスがシンプルに可視化されるため、全社・部署・個人で一貫性を持って行動できる点が特徴です。

特に、目標が曖昧になりやすいスタートアップや、スピード感を求められる成長企業などで活用されています。

3.KPI

KPIは、目標達成に向けた進捗を管理するためのフレームワークです。

最終的な成果(KGI)に対して、どのような行動をどれだけ積み上げるべきかを可視化する指標として機能します。

例えば、KGIが「年間契約数200件」という最終目標の場合、KPIには「月間商談件数」や「成約率」などを設定します。

KGIが目的地であるのに対して、KPIは目的地までのマイルストーンと言えるでしょう。

この関係性を明確にすることで、目標が達成できない原因がプロセスにあるのか、戦略そのものにあるのかなどを分析しやすくなります。

営業やマーケティング、開発などあらゆる部門での業務改善やチームマネジメントにおいて役立つフレームワークです。

4.MBO

MBO(Management by Objectives)は、「目標による管理」を意味するフレームワークです。

組織や個人が事前に設定した目標に基づき、その達成度を評価・報酬に反映させる仕組みであり、成果主義と高い親和性があります。

MBOは以下の流れで運用されます。

- 目標を上司と部下で合意形成

- 一定期間ごとに進捗と達成度を確認

- 評価結果に応じて報酬や処遇を決定

例えば、営業部門では「半年以内に売り上げを10%増加させる」サポート部門では「顧客満足度を80%以上に向上させる」など、明確な数値目標をもとに評価を行います。

目標の段階で評価基準が可視化されるため、行動と成果が結びつきやすくなり、目標達成への意識が強まります。

5.ベーシック法

ベーシック法は、複雑な目標をシンプルに整理して実行しやすい形に落とし込むためのフレームワークです。

目標達成までのプロセスを段階的に設定して、成果を積み上げやすくします。

ベーシック法を設定するプロセスは以下の通りです。

- 目標を要素に分解してシンプルな指標に変換

- 各ステップに達成条件を設定

- 実行プロセスを日常業務に組み込む

新人研修であれば「入社1カ月以内に業務マニュアルを習得する」、製造現場では「生産ラインのエラー率を3%以下に抑える」といった、取り組みやすい目標設計が可能です。

業務経験が浅い層や属人化しやすい業務にでは、実行負荷を下げながら成果を出せる手法として役立ちます。

6.三点セット法

三点セット法は、目標達成に必要な「何を」「どうやって」「どう評価するか」を同時に設定するフレームワークです。

目標を掲げるだけではなく、行動計画と進捗管理の仕組みまでを一体化させて実行精度を高めていきます。

三点セット法の手順は以下のとおりです。

- 目標(達成したい状態)

- 手段(実行する具体策)

- 評価基準(達成度を測る基準)

例えば「問い合わせ対応時間を30%短縮する」という目標を想定した場合であれば、「FAQの強化と自動応答システムの導入(手段)」「対応時間のログを週次で確認(評価基準)」といったふうに具体性のある項目を設定します。

これにより、実施内容と成果のチェック方法が明確化されて、行動に対する迷いを最小限にできます。

短期間で成果を求められる施策や、業務改善の現場で役立つフレームワークです。

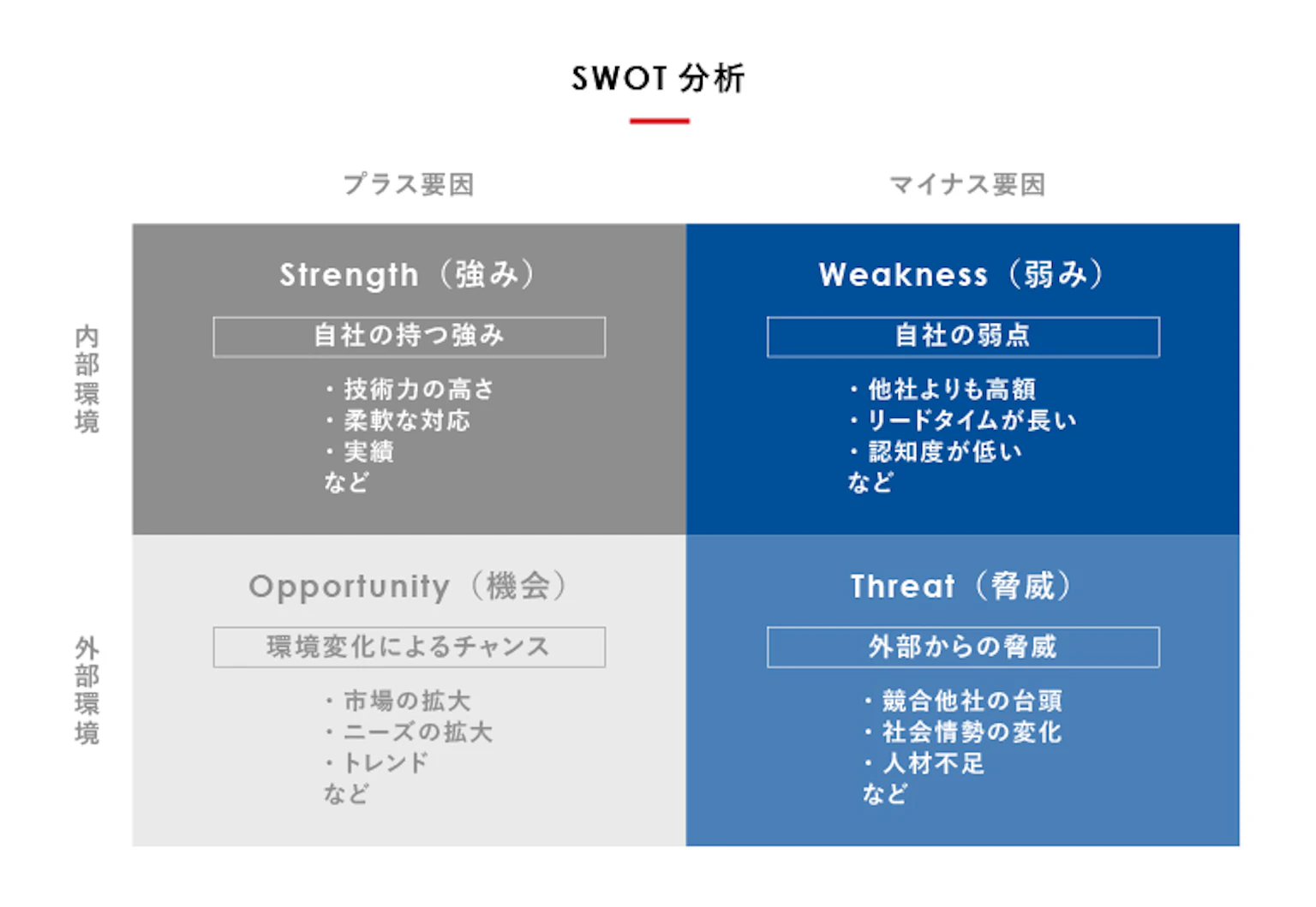

7.SWOT分析

SWOT分析は、内部と外部の要因を4つの視点から整理し、戦略立案に活用できるフレームワークです。

現状の強みと弱み、将来の機会と脅威を網羅的に捉えられるため、目標に対して現実的かつ競争力のあるアプローチを導き出せます。

分析の視点は以下のとおりです。

- Strengths(強み)

- Weaknesses(弱み)

- Opportunities(機会)

- Threats(脅威)

新商品を展開する際であれば「自社の技術力(強み)」と「顧客ニーズの高まり(機会)」を組み合わせて訴求ポイントを明確にしつつ「競合の増加(脅威)」に対しては差別化施策を設計するといった活用が可能です。

SWOT分析は、マーケティング戦略や新規事業立案、事業の見直しなど、さまざまなビジネスシーンでの意思決定に役立ちます。

目標設定の方法

適切な目標を立てるには、「何を」「いつまでに」「どうやって」達成するかを明確にすることが重要です。

ここでは、目標を設定するうえで押さえておきたい4つの基本ステップを紹介します。

目標の種類を明確にする

まずはじめに目標の種類を明確にして「何を達成したいのか」をはっきりさせましょう。

例えば、以下のような種類が考えられます。

- 数値目標:売り上げや利益、顧客獲得数など

- プロセス目標:業務改善や生産性向上

- 成長目標:スキルアップや知識の習得

マーケティングチームなら「半年以内にサイトの月間PV数を20%増加させる」といった数値目標が適しています。

カスタマーサポート部門であれば「問い合わせ対応の平均時間を30%短縮する」といったプロセス改善型の目標も有効です。

目標の種類が明確になると、業務の方向性が統一されて達成に向けた具体的なアクションを検討しやすくなります。

目標を具体的に設定する

目標が曖昧なままでは、具体的な行動に落とし込むのが難しくなります。

そのため、目標には数値や期限を設定して、優先順位を明確にする必要があります。具体性のある目標を設定するには、前述したSMARTの法則が効果的です。

目標を詳細に設定しておけば、業務の方向性が定まってチームで共通の認識を持ちやすくなるでしょう。

目標達成のための手法や手段を決める

目標が決まったら、それを達成するための手法や手段も決めておく必要があります。

手法が曖昧なままだと実行が場当たり的になり、時間やリソースを無駄にしやすくなります。生産性を維持するためにも、KPIを設定して目標達成に必要なプロセスを細かく設計していきましょう。

手法や手段を事前に決めておくと実行段階での迷いが減り、スムーズに目標達成へ動けるようになります。

目標達成の期限を決める

目標は「いつまでに達成するか」という期限を明確に設定しましょう。

期限がない目標は優先度が下がりやすく、行動も後回しになりがちです。

短期・中期・長期といった時間軸で区切ることで、定期的な振り返りや進路の修正なども可能になります。

例えば、プロジェクト管理の場合「1カ月以内に仕様設計を完了」「3カ月以内にベータ版をリリース」「6カ月以内に正式リリース」といった具合に、フェーズごとに期限を設けておくと、全体の進行状況を把握しやすいでしょう。

計画的な行動を積み重ねるためには、ゴールとあわせて期限も明確に設定しておくことが重要です。

目標設定の具体例

ここでは、実務に直結する「リード獲得」「既存顧客のフォロー」「コンバージョン最適化」の3つの領域に分けて、目標設定の具体例と考え方を紹介します。

新規リード獲得

新規リードの獲得は、営業活動の起点となる重要なプロセスです。

チャネルごとに施策の性質が異なるため、各施策に応じた目標を設定しましょう。

これにより、効果検証や改善の精度を高められます。

単に数を収集するのではなく「どの手段で」「どの条件下で」「いつまでに」を明示する意識が、実行の強度と再現性を高めるポイントです。

新規リード獲得の具体例 | |

|---|---|

施策 | 具体例 |

オウンドメディア | 半年以内にオウンドメディアの月間訪問者数を30%増加させ、資料請求数を月100件獲得する |

ウェビナー | 3カ月以内にウェビナーを4回開催し、合計200件のリードを獲得する |

SNS広告 | 1カ月以内にSNS広告を開始し、CPA(顧客獲得単価)5,000円以下で新規リード100件を獲得する |

リード獲得における目標設計は、マーケティング施策を「検証できる活動」に変える手段でもあります。

数値化された目標があればPDCAを回しやすくなり、予算やリソースの使い方にも納得感が生まれるでしょう。

既存顧客のフォロー

既存顧客のフォローは、大きな追加コストをかけずに売り上げを拡大できる効率的な施策です。

ただし、顧客との関係性を維持するには、継続的な接点と顧客ニーズに適したタイミングでのアプローチが必要になります。

「再購入」「アップセル」「満足度向上」など、目的に最適化した目標設定が、最終的なLTV(顧客生涯価値)の最大化につながります。

既存顧客のフォローの具体例 | |

|---|---|

施策 | 具体例 |

メールマーケティング | 既存顧客向けにパーソナライズしたフォローメールを毎月配信し、再購入率を20%向上させる |

カスタマーサクセスによるアップセル | 3カ月以内にカスタマーサクセス部門を強化し、アップセル率を15%向上させる |

定期アンケート | 半年以内に顧客満足度アンケートを4回実施し、NPS(顧客推奨度)スコアを5ポイント向上させる |

既存顧客へのアプローチでは、売り上げだけでなく「体験の質」や「継続意欲」といった定性的な価値の評価も大切です。

数値目標を通じて施策の実行を可視化しながら、顧客との関係を深めていく視点が求められます。

コンバージョン最適化

コンバージョン率(CVR)の改善は投資対効果(ROI)が最も高い領域のひとつです。

同じ流入数でも成果が2倍になれば、獲得単価は実質半分になります。そのため、細部の最適化が売り上げに直結するのです。

「どの接点を改善するか」「どの程度の成果を目指すか」を明確にしておくと、施策の優先順位も決めやすくなります。

コンバージョン最適化の具体例 | |

|---|---|

施策 | 具体例 |

ランディングページの改善 | 3カ月以内にランディングページのA/Bテストを実施し、CVR(コンバージョン率)を20%向上させる |

フォーム入力率の向上 | 1カ月以内に問い合わせフォームの項目を最適化し、フォーム入力完了率を10%改善する |

チャットボットの導入 | 半年以内にAIチャットボットを導入し、問い合わせからのコンバージョン率を15%向上させる |

成果を上げるためには「ページ改善」や「問い合わせ導線の整備」といった地道かつ継続的な改善が欠かせません。

施策の勝ちパターンを見つけるには、小さな改善を繰り返す中でしか得られないため、明確な目標と定期的な検証が必要です。

コンバージョン最適化は、施策ではなく習慣として組み込むことで成果につながりやすくなるでしょう。

目標設定を成功させるコツ

ここでは、質の高い目標を設定し、達成へとつなげるためのコツについて解説します。

中間目標を設定する

中間目標は、最終目標へ最短ルートで到達するために欠かせない要素です。

進捗状況を定期的に管理できるため、必要に応じた軌道修正がしやすくなります。

また、最終目標が遠く感じられる場合でも、中間目標を設定することで小さな達成感を得やすく、モチベーションを維持できます。

シーン | 中間目標の例 |

|---|---|

新規事業の立ち上げ | ・3カ月以内に市場調査を完了 ・6カ月以内にプロトタイプを開発 ・1年以内に正式リリース |

営業部門 | 四半期ごとに新規顧客10社を獲得 |

中間目標の設定は長期目標への不安や迷走を防ぎ、具体的な成果に向けた確実なアクションを積み重ねやすくなります。

成功への道のりを可視化するためにも、適切な段階で中間目標を設定しましょう。

達成できる目標にする

現実的に達成可能な目標を設定することは、チームや個人の自信や意欲を高めるうえで重要です。

極端に難易度の高い目標は、かえってモチベーションを下げ、途中離脱を招く原因になります。多少チャレンジングであっても、達成をイメージできる水準に設定すれば、社員の意欲を刺激する効果も期待できます。

シーン | 達成可能な目標の例 |

|---|---|

新製品販売 | 初年度売り上げ1億円、3年後に10億円を目指す |

段階的にクリアできる目標は、チームや個人に成功体験をもたらして継続的な挑戦を後押しします。

確実に成果を積み重ねていくためにも、背伸びしすぎず、かつ惰性に陥らない目標設定を意識するようにしましょう。

チームで目標を共有する

目標は、チーム全体で共有してこそ組織としての一貫性が生まれます。

個々の判断基準が異なる状態では、業務の重複や優先順位のずれによって非効率な動きなどが発生しやすくなります。

チームで目標を共有できていれば、役割分担やスケジュール管理が明確になり、協力体制が築きやすくなるでしょう。

チーム | 目標共有の例 |

|---|---|

開発チーム | 四半期ごとに3つの新機能をリリースする |

カスタマーサポート部門 | 1カ月以内に顧客対応満足度を10%向上させる |

目標が個々のスタッフに浸透していれば、組織はまとまりやすくなります。

メンバー間の連携や進行のスピード感も向上し、結果的に組織としての成果を最大化できるでしょう。

定期的にレビューして改善する

目標は立てたら終わりではなく、進行中に定期的なレビューと改善を行うことが重要です。

予定通りに進んでいない場合、早めに軌道修正を加えられれば、ロスを最小限にしながら目標達成に近づけます。特に業務が多岐にわたる場合は、定期的なチェックポイントを設けて、現状と理想のギャップを可視化しておくと効果的です。

シーン | 定期レビューの例 |

|---|---|

ECサイト運営 | 3カ月ごとに売上データを分析し、広告戦略を見直す |

プロジェクトチーム | 週1回の進捗会議を実施し、課題を共有する |

定期レビューの目的は「評価」ではなく「前進のための再設計」です。

継続的なチェック体制を持つことで、チーム全体が目標達成に必要な調整をリアルタイムで行いましょう。

まとめ

目標設定は企業の成長を支える土台です。適切な目標があれば、日々の業務の指針が明確になり、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

SMARTの法則やOKRなどのフレームワークを活用すると、行動に落とし込みやすい目標を設定でき、進捗の可視化や人事評価の明確化にも役立ちます。しかし、「目標が曖昧」「KPIは設定済みでも進捗管理が難しい」といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした課題を解決するのが、ビジネスデータベース「Sansan」です。Sansanの案件管理機能では、案件の進捗状況を一覧で確認できるため、KPIレビューや進捗確認をリアルタイムで行い、蓄積された営業データを活用して現状を正しく把握し、効果的なアクションを実行しやすくなります。

Sansanの詳細については、下記資料をご覧ください。

3分でわかるSansan

ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部