- 営業ノウハウ

営業活動に生かせる心理学とは?成約率を上げる12のテクニックと話し方の例をご紹介

公開日:

更新日:

成功する営業パーソンには、商品知識やコミュニケーション力だけでなく、人間心理を理解し活用する能力が不可欠です。本記事では、心理学の知見を営業に応用し、成約率を高める12の具体的な方法を紹介します。これらのテクニックを習得することで、あなたの営業スキルは新たな次元へと進化するでしょう。

売れる営業担当者の特徴とは?

営業における心理学の重要性

営業における心理学の活用は、顧客との信頼関係構築や説得力の向上に大きく貢献します。心理学を活用することで、顧客に対して効果的なトークや商談を行うことができるのです。

ロバート・チャルディーニは「影響力の武器」(原題:Influence: The psychology of persuasion 初版:1991年)にて、6つの心理原則を活用することで営業時の説得力を増すことができると紹介しています。ここで明言されたことをきっかけに営業の現場では心理学に注目する営業パーソンも増えているのです。

また、近年では顧客満足度の追求からさらに進んで、総合的な顧客体験の向上に焦点が当たるようになっており、顧客とのあらゆる接点においてポジティブな体験を提供することが求められています。そのため、強制ではなく選択の自由を残しながら望ましい行動を促す「ナッジ理論」に代表される行動経済学の知見も、顧客の行動を望ましい方向に誘導するための工夫として営業パーソンに必要な要素になってきています。

このような状況から、心理学の知識を営業に生かすことは、今や必須のスキルと言えるでしょう。

信頼関係構築のための4つのテクニック

信頼関係の構築は、営業活動の基盤となる重要な要素です。ここでは、信頼関係を築くための4つの心理テクニックを紹介します。

1.ミラーリング:相手の言動を反映させる

ミラーリングとは、相手の言葉遣いや身ぶり、表情などを意識的にまねることで、相手との同調性を高める手法です。人は自分と似た者に対して親近感を抱く傾向があるため、ミラーリングは信頼関係構築に効果があります。

ミラーリングにも2種類あり、言語的ミラーリングでは、相手の話す速度やトーン、キーワードを取り入れるもので、非言語的ミラーリングでは、姿勢や手ぶりなどを自然に反映させるものです。ただし、過剰なミラーリングは不自然さを感じさせるため、さりげなく取り入れるようにしましょう。

例えば、相手の話すスピードに合わせたり、相手が頻繁に使うフレーズを取り入れたりすることで、自然なミラーリングが可能になります。また、ミラーリングを始める際は、小さな要素から徐々に取り入れていくと良いでしょう。

2.積極的な肯定:相手の価値を認めて親近感を醸成する

心理学における肯定とは、相手の行動や能力を認め、言語化して伝えることで自尊心を高める働きかけを指し、これには自己効力感(自分の能力への信頼感)が高まることで好意が生まれるという原理があります。積極的な肯定は、相手の価値を認めることで親近感を醸成するテクニックです。

ただし、漠然とした褒め言葉では効果が薄いため、具体的な行動や成果を指摘して称賛することが重要です。また、結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや努力を認めることで、より深い理解を示すことができるでしょう。

積極的な肯定を行う際は、上から目線にならないよう注意が必要です。あくまでも対等な立場から、相手の価値を認めるという姿勢を意識しましょう。また、過度な肯定は逆効果になることもあるため、バランス感覚を持つことも重要です。

3.アクティブリスニング:傾聴と共感を示す

アクティブリスニングは、相手の話に耳を傾け、理解と共感を示すコミュニケーション技法です。単に聞くだけでなく、相手の感情や意図をくみ取ることが求められます。

アクティブリスニングの要素として、以下の3点が挙げられます。

- 注意深く聞く:相手の話に集中し、適切なタイミングでうなずくなどして傾聴の姿勢を示す

- 理解を示す:相手の言葉を要約して繰り返したり、質問を投げかけたりすることで、理解を深める

- フィードバックを提供する:相手の話に対する自分の考えや感想を伝え、対話を深める

効果的な質問を投げかけることも、アクティブリスニングに欠かせません。オープンクエスチョンを用いて、相手の考えを引き出すことが重要です。また、相手の言葉を言い換えて繰り返すことで、理解と共感を示すことができます。

また、非言語コミュニケーションにも気を配りましょう。アイコンタクト、うなずき、前傾姿勢などを通じて、傾聴の姿勢を表現することが効果的です。

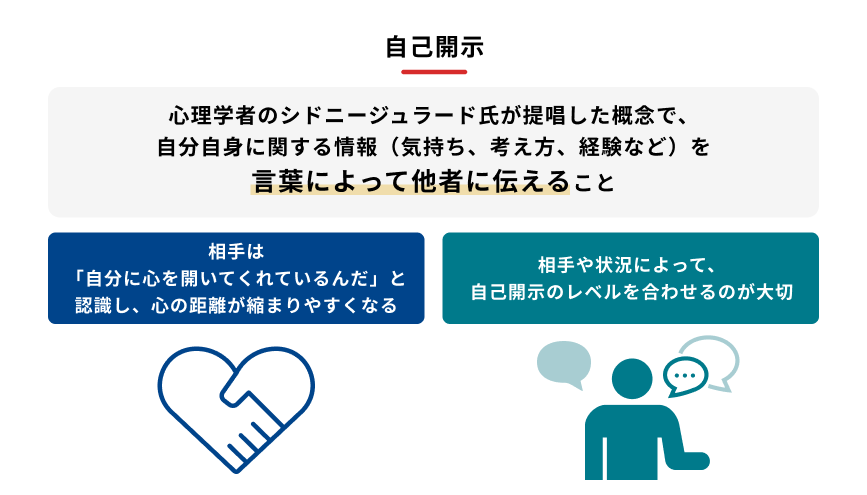

4.自己開示:適度な自己開示で親密さを深める

心理学における自己開示とは、自分の内面や個人的な体験を他者と共有することで心理的な親密さを形成する対人コミュニケーション技法です。ビジネス的な情報から徐々に個人的な感想などの深い情報の開示へと進むことで、信頼関係を段階的に構築していくという流れになります。

適切な自己開示は、信頼関係構築に大きく貢献します。相手側からも自己開示しやすくなり、互いの理解が深まっていくきっかけになりますが、自己開示のレベルとタイミングには注意が必要です。初対面の相手に過剰な自己開示を行うと、逆効果になることもあります。相手との関係性や状況に応じて、徐々に自己開示のレベルを上げていくことが大切です。

また、個人的な情報と専門的な経験を効果的に共有することも重要です。自分の失敗談や克服した課題など、相手の役に立つエピソードを交えることで、信頼感を高めることができるでしょう。

説得力を高める6つのテクニック

営業活動において、説得力を高めることは非常に重要です。ここでは、説得力を高めるための6つの心理テクニックを紹介します。

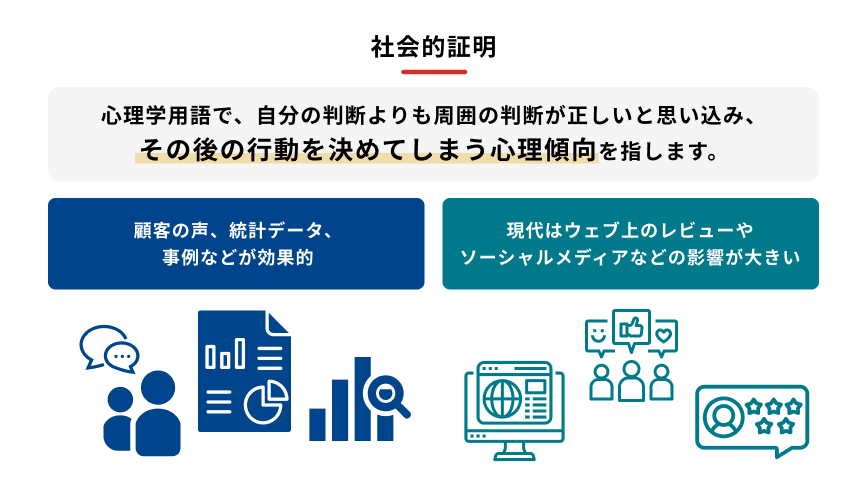

1.社会的証明:他者の選択を活用する

社会的証明とは、他者の行動を参考にして意思決定を行う心理的傾向のことです。人は不確実な状況下では、他者の選択を参考にする傾向が強くなります。

営業活動においては、顧客の声や統計データ、事例研究などを活用することで、社会的証明を示すことができます。特に、オンラインレビューやソーシャルメディアでの評判は、現代の消費者の意思決定に大きな影響を与えているのです。

SFAやCRMツールを使用することで、類似顧客の成功事例や導入実績を即座に参照し、社会的証明を強化することができます。

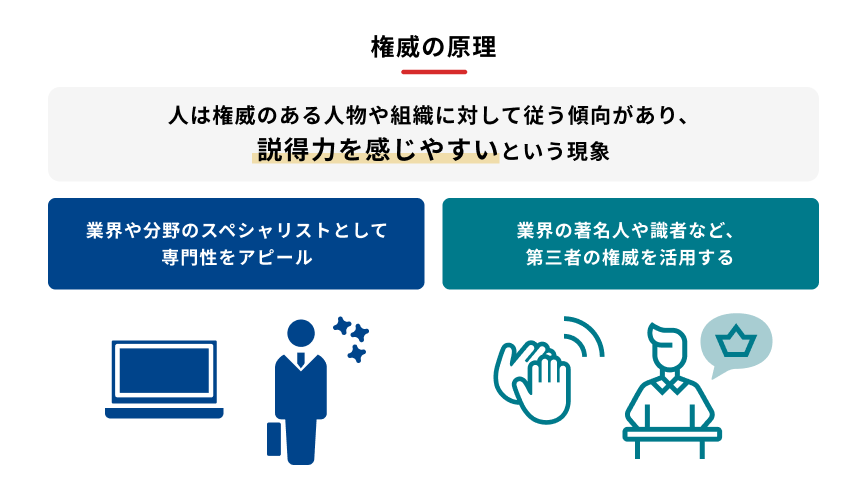

2.権威の原理:専門性と信頼性を確立する

権威の原理とは、専門家や有識者の意見を信頼する心理的傾向のことです。専門家や有識者が推薦や紹介をしている、という事実は、人々の意思決定に強い影響を与えます。

営業活動においては、自身の専門性を示すことが重要です。資格や実績、経験などを適切にアピールすることで、信頼性を高めることができます。

また、第三者の権威を活用することも効果的です。業界の専門家や有名な人物からの推奨を受けることで、説得力を大きく高めることができるでしょう。

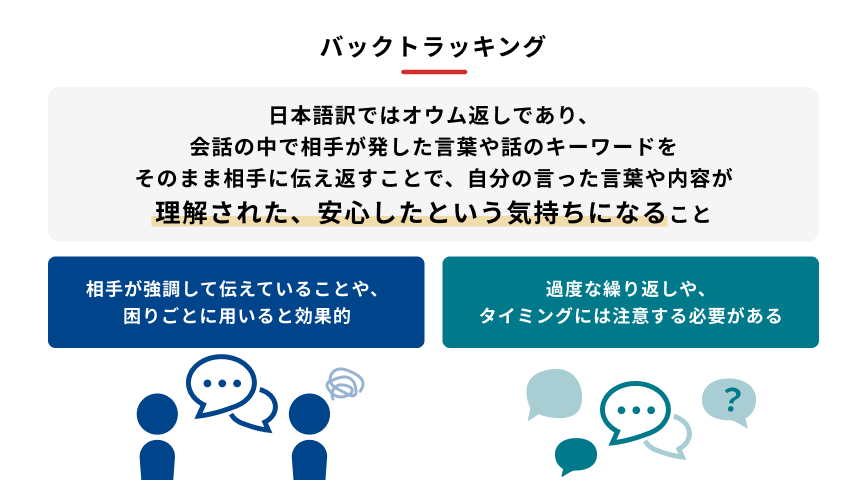

3.バックトラッキング:柔軟性を示し信頼を構築する

バックトラッキングとは、いったん主張した立場から部分的に譲歩することで、相手の信頼を得る手法であり、日本語ではオウム返しと言います。自分の意見を一方的に押し付けるのではなく、相手の意見を取り入れる柔軟性を示しましょう。

営業活動においては、初期の提案から一部譲歩することで、顧客の信頼を得ることができるタイミングが往々にしてありますが、譲歩のタイミングと程度には注意が必要です。

適切なバックトラッキングを行うためには、顧客のニーズを的確に把握することが重要です。顧客の意見に耳を傾け、それを提案に反映させることで、信頼関係を構築することができるでしょう。

4.バンドワゴン効果:多数派の影響力を活用する

バンドワゴン効果とは、多数派の意見や行動に同調する心理的傾向のことです。人は多くの人が選択している商品やサービスを選ぶ傾向があります。

営業活動においては、自社の製品やサービスの人気度や採用率を効果的に伝えることが重要です。業界のトレンドや市場の動向を示すことで、バンドワゴン効果を活用することができます。

ただし、過度な同調圧力は逆効果になることもあります。あくまでも顧客個別のニーズに配慮し、適切なバランスを保つことが大切です。

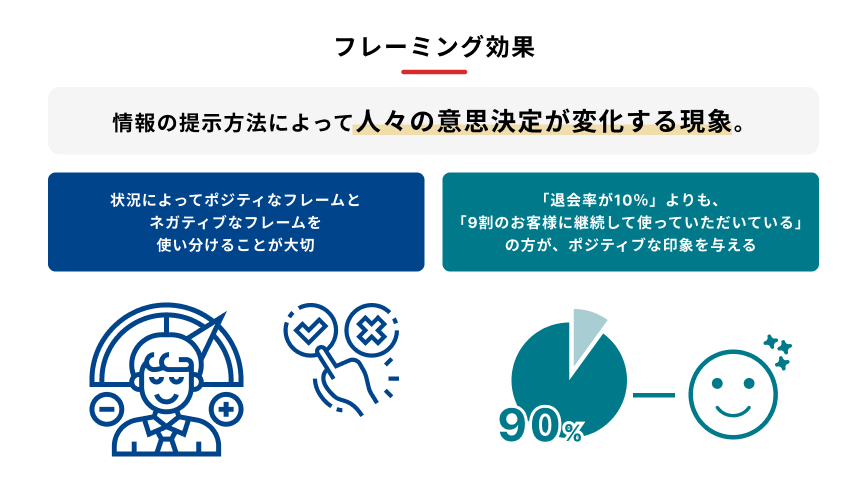

5.フレーミング効果:提案の受け入れやすさを向上させる

フレーミング効果とは、情報の提示方法によって人々の意思決定が変化する現象のことです。同じ内容でも、表現方法を変えることで印象が大きく変わります。これにはポジティブフレームとネガティブフレームという2つの提示方法があるのです。

ポジティブフレームは利益や得の観点から情報を提示する方法で、「9割のお客さまに継続して使っていただいている」といった表現がこれにあたります。一方、ネガティブフレームは損失や不利益の観点から情報を提示する方法で、「今導入しないと10%のコスト削減機会を逃してしまう」といった表現です。

営業活動においては、製品やサービスの特徴を効果的に枠付けることが重要です。例えば、リスク回避が重要な場面ではネガティブフレームが効果的であり、新規サービスの提案時にはポジティブフレームが有効とされています。顧客の関心事や懸念点に合わせて、これらの枠組みを適切に使い分けることが大切です。

6.コントラスト効果:比較対象を戦略的に提示する

コントラスト効果とは、ある対象の評価が、直前や同時に提示される比較対象との差異によって、実際以上に極端に変化したように知覚される心理現象のことです。つまり、比較対象との差が大きければ大きいほど、その違いが誇張されて認識されるという特徴があります。

営業活動においては、価格設定や製品ラインナップにコントラスト効果を活用することが有効です。例えば、高性能な最上位モデルと並べて提示することで、標準モデルの価格がより手頃に感じられたり、逆に基本的な製品と比較することで、最上位製品の機能の違いがより顕著に認識されたりする効果が生まれます。

また、競合他社との比較においても、相手の弱みと自社の強みを対比させることで、その差異が実際以上に印象づけられ、自社製品の優位性をより効果的に訴求することができます。ただし、過度な対比は逆効果となる可能性もあるため、適切な比較対象の選定が重要です。

クロージングを促進する5つのテクニック

営業活動の最終目標である成約を達成するためには、効果的なクロージングテクニックが欠かせません。ここでは、クロージングを促進するための5つの心理テクニックを紹介します。

1.スカーシティ効果(希少性):限定性や緊急性を強調する

スカーシティ効果とは、希少性や限定性が人々の行動を促進する心理的効果のことです。人間は、手に入れにくいものほど魅力的に感じる傾向があります。

営業活動においては、時間限定のオファーや数量限定の商品を提示することで、スカーシティ効果を活用することができます。限定性や緊急性を強調することで、顧客の購買意欲を高めることが可能です。

ただし、過剰な希少性の訴求は逆効果になることもあります。あくまでも顧客との信頼関係を維持することが大切です。適切なバランスを保ちながら、スカーシティ効果を活用することが求められます。

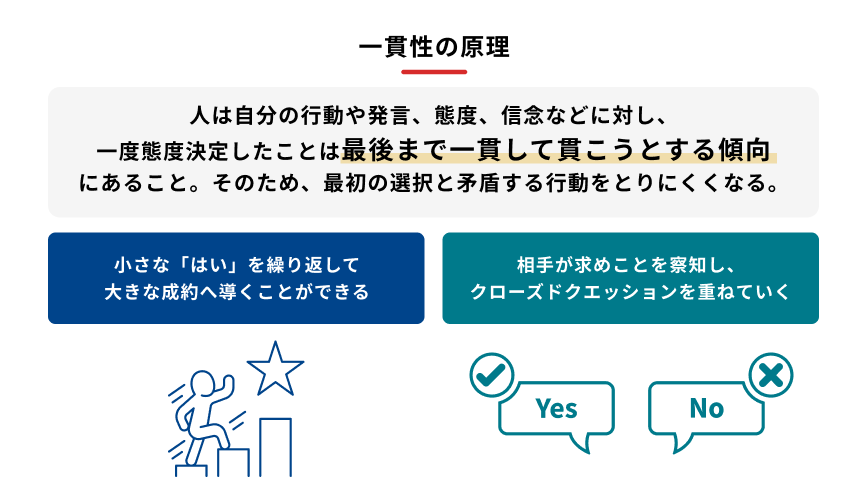

2.一貫性の原理:小さな「はい」から大きな成約へ導く

一貫性の原理とは、人々が過去の行動や発言と一致するような行動をとる傾向のことです。小さな要求に応じると、次第に大きな要求にも応じるようになります。

営業活動においては、小さな合意から始めて、徐々に大きな成約へと導くのが効果的です。顧客の過去の行動や発言を活用し、一貫性のある提案を行うことで、成約率を高めることができます。

例えば、初回面談で顧客から得た小さな合意事項を、次の面談での提案に生かすことが考えられます。顧客の関心事や課題に沿った提案を行うことで、一貫性のある営業活動が可能です。

過去の合意事項や小さな「はい」を記録・追跡し、一貫性を持った提案を行う戦略を立てることができます。また、担当者や企業のセグメントと似た顧客とのやり取りを参照することで、効果的なクロージングが可能となるでしょう。

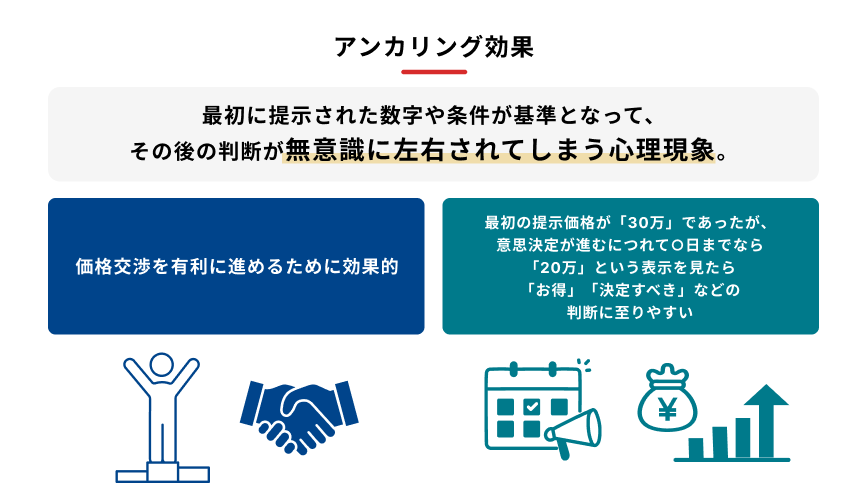

3.アンカリング効果:価格交渉を有利に進める

アンカリング効果とは、最初に提示された情報が後の判断の基準となる心理的効果のことです。最初に高い価格を提示することで、その後の価格交渉を有利に進めることができます。

営業活動においては、最初の提示価格の設定が重要となります。顧客の予算や市場価格を考慮しつつ、やや高めの価格を提示することが効果的です。

また、複数の選択肢を提示する際にも、アンカリング効果を活用することができます。最初に高い価格の選択肢を提示することで、他の選択肢の価格の妥当性を高めることが可能です。

ただし、あくまでも顧客との信頼関係を損なわないよう、適切な価格設定を心がける必要があります。顧客のニーズや予算に合わせた柔軟な対応が求められます。

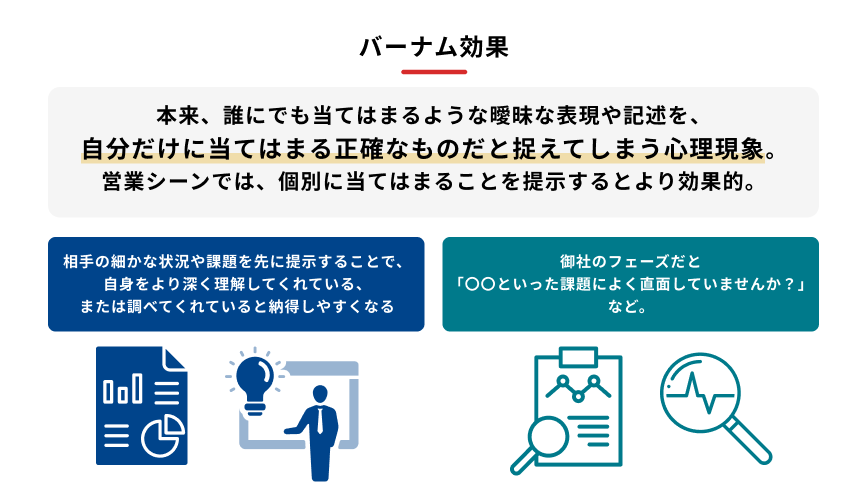

4.バーナム効果:個別化された印象を与える

バーナム効果とは、一般的な記述であっても、自分に当てはまると感じる心理的効果のことです。占いの結果などでよく見られる現象です。

営業活動においては、顧客プロフィールや行動データを活用し、個別化されたアプローチを行うことが重要です。顧客の特性やニーズに合わせた提案を行うことで、バーナム効果を活用することができます。

例えば、過去の購買履歴やフックポイントなどを分析し、顧客の関心事や課題を推測することが考えられます。それらを踏まえた上で、顧客に合わせた最適な提案を行うことで、高い説得力を発揮することができるでしょう。

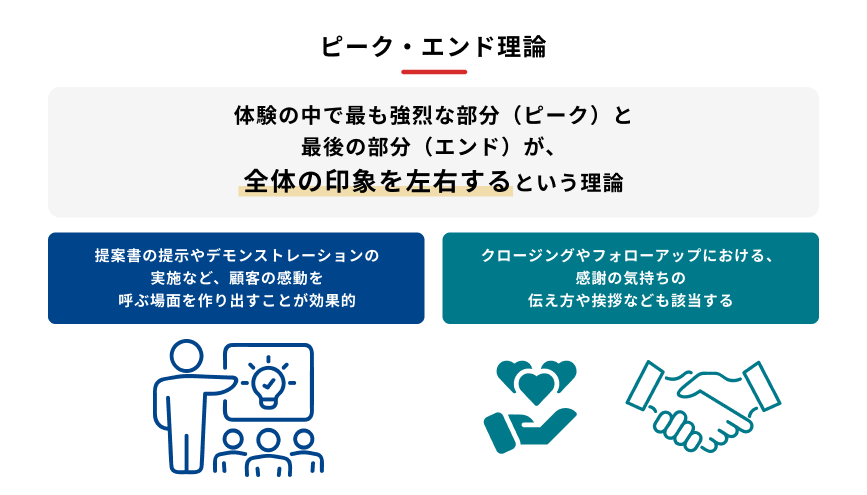

5.ピーク・エンド理論:印象に残る体験を創出する

ピーク・エンド理論とは、体験の中で最も強烈な部分(ピーク)と最後の部分(エンド)が、全体の印象を左右するという理論です。営業活動においても、顧客との接点で印象に残る体験を創出することが重要です。

営業プロセスの中で、顧客にとってのピークとなる体験を意図的に設計することが効果的です。例えば、提案書の提示やデモンストレーションの実施など、顧客の感動を呼ぶ場面を作り出すことが考えられます。

また、営業プロセスの最後の部分で、ポジティブな印象を残すことも大切です。契約締結後のフォローアップや、感謝の気持ちを伝えるあいさつなど、最後まで顧客に寄り添う姿勢が求められます。

印象に残る体験を創出することで、顧客との長期的な関係構築が可能となります。顧客の記憶に残る営業活動を心がけることが、優れた営業パーソンに求められるスキルと言えるでしょう。

心理学を活用した営業トーク例

それでは、実際にここまで紹介した心理学を活用した営業トーク例を紹介します。

【営業トーク例1:IT業界向けソフトウェア】

営業担当者「弊社のソフトウェアは、御社と同業のA社様、B社様、C社様でも導入いただいており、業務効率化に大きく貢献しています。」(社会的証明)

顧客「大手企業でも導入実績があるのは心強いですね。ただ、弊社では予算の制約もあるので…。」

営業担当者「ご予算の件は承知しております。ただ、導入企業様からは、コストを上回る業務効率化の効果を実感いただいているとの声を多数いただいております。」(バンドワゴン効果)

顧客「なるほど、コストパフォーマンスが高いのは魅力的ですね。」

営業担当者「はい。また、弊社のソフトウェアは、御社の業務プロセスに合わせてカスタマイズが可能です。他社様での導入事例を踏まえつつ、御社だけのオリジナルのシステムを構築できるのが強みですよ。」

顧客「自社に最適化されたシステムが構築できるのは大きなメリットですね。」

営業担当者「ぜひ、一度実際にお試しいただければと思います。今月中にご契約いただくと、通常よりも20%割引でご提供させていただきます。」(スカーシティ効果)

顧客「わかりました。社内で前向きに検討してみます。」

<よくあるNG例>

営業担当者「弊社の製品は、どこにも負けない最高の製品です。御社には絶対に必要な製品だと断言できます。」

顧客「そんな大げさな宣伝文句は逆効果ですよ。もっと具体的なメリットを教えてください。」

<改善ポイント>

- 製品の優位性を示す際には、具体的な事例や数値を用いる。

- お客様のニーズや課題に触れ、共感を示す。

- 押し売り的な姿勢は避け、お客様の意思決定を尊重する。

【営業トーク例2:製造業向け機械設備】

営業担当者「弊社の製品は、業界の権威であるXX大学のYY教授も推奨されています。」(権威の原理)

顧客「YY教授は第一人者ですからね。その先生が推奨するなら、信頼できる製品なのでしょう。」

営業担当者「はい。YY教授には、弊社の製品の品質の高さを認めていただいています。特に、御社のような大規模製造ラインでの導入に最適だと評価いただいております。」(バーナム効果)

顧客「弊社の製造ラインに適しているのは心強いですね。ただ、初期投資の費用が大きいのが懸念点です。」

営業担当者「初期投資の件は承知しております。ただ、弊社の製品は、メンテナンスコストが非常に低く抑えられるのが特徴です。長期的に見れば、トータルコストでは他社製品よりも割安になるはずです。」(フレーミング効果)

顧客「なるほど、長期的なコストメリットがあるのは魅力的ですね。」

営業担当者「はい。また、今月中にご発注いただくと、通常よりも15%割引でご提供させていただく特別キャンペーンを実施中です。ぜひこの機会にご検討ください。」(スカーシティ効果)

顧客「わかりました。社内で検討して、前向きに考えてみます。」

<よくあるNG例>

営業担当者「XX大学のYY教授も推奨している製品ですから、御社でも即導入を決定していただけると確信しています。」

顧客「専門家の推奨は参考になりますが、弊社の実情に合うかどうかの検討が必要です。」営業担当者「長期的なコストメリットがあるのに、なぜ今すぐ決断できないのでしょうか?他社は皆、すぐに導入を決めていますよ。」

<改善ポイント>

- 権威の原理を使う場合も、押しつけがましい態度は避ける。

- 専門家の推奨を伝えつつ、顧客固有の課題や懸念点にも丁寧に対応する。

- 長期的なコストメリットを説明する際は、具体的な数値や事例を示す。

- 他社との比較は参考情報として示すにとどめ、プレッシャーをかけない。

【営業トーク例3:小売業向け販促サービス】

営業担当者「先日の展示会では、貴社の新製品が来場者の注目を集めていましたね。あの反響は、確かな手応えを感じました。」(積極的肯定)

顧客「ありがとうございます。社員一同、開発に力を注いできたので、よい評価をいただけてうれしいです。」

営業担当者「貴社の製品企画力の高さを実感しました。その優れた製品を、より多くの消費者にリーチさせるためにも、ぜひ弊社の販促サービスをご活用ください。」(一貫性の原理)

顧客「弊社の製品を広く知っていただくために、販促は重要ですからね。ただ、費用対効果が見えにくいのが悩ましいところです。」

営業担当者「確かに、販促効果を数値化するのは難しい面があります。ただ、弊社のサービスは、貴社と同業他社の事例を見ますと、売上平均23%アップという結果を出しています。」(社会的証明)

顧客「23%アップは魅力的な数字ですね。弊社でも、そのような効果が期待できるでしょうか。」

営業担当者「はい、貴社の製品力であれば、十分に期待できるはずです。仮に売り上げが20%アップするだけでも、初期投資は十分に回収できる計算です。ローリスクハイリターンが見込めるチャンスだと思います。」(フレーミング効果)

顧客「なるほど、前向きに検討してみる価値はありそうですね。」

<よくあるNG例>

営業担当者「今回のキャンペーンは期間限定です。今決断しないと、二度とこのチャンスは巡ってきませんよ。」

顧客「そんなにせかされても困ります。もう少し時間をください。」

<改善ポイント>

- スカーシティ効果を利用する際は、適度な緊急性は重要だが、顧客を過度にせかすことは逆効果。

- 意思決定をせかすのではなく、顧客の立場に立って一緒に考える姿勢を見せる。

- 具体的な事例や数値を示し、導入メリットを分かりやすく伝える。

これらの営業トーク例を参考に、それぞれの業界や商材に合わせて心理テクニックを織り交ぜた会話を展開していくことが効果的です。顧客の反応を見ながら、柔軟にアプローチを変化させることが、営業成功の鍵となるでしょう。

心理テクニック活用のための営業トレーニング方法

営業パーソンが心理テクニックを効果的に活用するためには、適切なトレーニングが欠かせません。ここでは、営業トレーニングの方法について解説します。

ロールプレーイングは、営業スキルを向上させるための有効な手法です。実際の営業場面を想定したシナリオを用意し、営業パーソンに演じてもらうことで、心理テクニックの活用方法を体得することができます。

効果的なロールプレーイングを行うためには、以下のようなポイントに留意することが重要です。

- 実際の営業場面に即したシナリオを作成する

- 演じる役割(営業パーソン、顧客など)を明確に設定する

- シナリオに沿って、心理テクニックを適切に活用する

- ロールプレーイング後に、フィードバックを行い改善点を共有する

シナリオ作成の際は、過去の顧客情報を活用することで、リアリティーのある設定が可能となります。実際の顧客の特性やニーズを反映させることで、より実践的なトレーニングを行うことができるでしょう。

また、ロールプレーイングの評価基準を明確に設定することも重要です。心理テクニックの活用状況だけでなく、顧客の反応や営業パーソンの態度なども評価の対象とすることが望ましいです。

評価基準の例としては、以下のような項目が考えられます。

- 適切な心理テクニックを選択し、活用できているか

- 顧客の反応を見ながら、柔軟にアプローチを変化させられているか

- 製品やサービスの特徴を、顧客のニーズに合わせて的確に伝えられているか

- 顧客の信頼を得るための行動ができているか

これらの評価基準を用いて、ロールプレーイングの結果を分析し、改善点を共有していきましょう。営業パーソンの強みと弱みを明確にし、個々の成長につなげていくことが重要です。

定期的かつ継続的なトレーニングを行うことで、営業パーソンの心理テクニック活用スキルを向上させることができます。顧客との信頼関係構築や、説得力の高い提案を行うための基盤が整うことで、営業活動の成果も大きく改善されるはずです。

まとめ

本記事では、営業活動における心理学の重要性について解説してきました。信頼関係の構築、説得力の向上、クロージングの促進など、さまざまな場面で心理テクニックは活用できます。

心理学を営業活動に生かすことは、今や優れた営業パーソンに求められる必須のスキルと言えます。顧客との信頼関係を構築し、Win-Winの関係を築くためにも、心理テクニックを適切に活用していくことが求められているのです。

本記事で紹介した心理テクニックを参考に、営業活動の改善にぜひ取り組んでみてください。顧客の心をつかむ営業パーソンとして、大きな成果を上げることができるはずです。

3分でわかるSansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部