- ビジネス全般

再び注目を集めるSCM(サプライチェーンマネジメント)とは?ECのさらなる普及とグローバル化で再構築が求められている

公開日:

更新日:

※本記事は2022年8月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。

近年、SCM(supply chain management、サプライチェーンマネジメント)に注目が集まっています。SCMは2000年ごろに「全体最適」という言葉とともにブームになりましたがグローバル化やECの普及などにともなって再びサプライチェーンの再構築が求められるようになりました。本記事ではSCMとは何か、その基本的な概念と仕組みから導入方法について解説します。

いま、企業が注目するDXとは

SCM(サプライチェーンマネジメント)とは?

サプライチェーンとは、原材料が供給されてから商品を生産し消費者に商品が渡るまでの生産・流通プロセスを指します。そして、SCMとは、サプライチェーンを再構築し、モノ、カネ 、情報の流れを最適化する経営手法です。

商品の生産は、まず原材料の調達から始まります。原材料がメーカーに供給されると、メーカーは工場でそれを加工し、商品を生産します。その後、生産された商品は出荷され、物流業者へと引き渡されます。最終的に商品は卸売業者や小売業者などの流通網を介して消費者の手に渡ります。これがサプライチェーンです。

これらのサプライチェーンを構成する各事業者の連携が上手くとれないとどうなるでしょうか。例えば、商品は十分に生産されているのに物流業者の効率が悪いと、メーカーの倉庫に大量の在庫が生まれます。一方で、卸売業者に小売業者からの注文が殺到しているのにも関わらずメーカーにそれが伝わってないと、需要は高騰しているのに商品の供給がされず常に品薄状態になってしまいます。

このような事態を避けるために、必要なときに必要なモノが必要な分だけ供給される仕組みを整えるのがSCMです。

混同されやすいERPとの違い

SCMとよく似た言葉にERPがあります。ERPとは「Enterprise Resources Planning」の略称で、日本語では「企業資源計画」と略されます。これは、企業に存在するヒト、モノ、カネ 、情報の四つの経営資源を適切に配分し、有効活用する考え方を指します。

SCMとの違いは商品の生産・流通に限定された概念か、商品と関係ない活動も含めた概念かというところにあります。企業の活動は商品に直接関係するものばかりではありません。バックオフィスや広報、研究・開発など、商品の生産・流通と直接関係しない部門もあります。ERPはこれらも含めた全体的な会社の資源を対象とする点でSCMとは異なります。

今、SCMが注目されている背景

SCMは2000年ごろにもブームになりましたが、なぜ20年の時を経てまた注目を集めているのでしょうか。その理由は主に三つ考えられます。

経済のグローバル化

SCMが再注目されるもっとも大きな理由は、インターネットの発達によって経済のグローバル化が加速しているからです。昔のサプライチェーンはあくまでも国内企業同士のつながりを前提にしたものが多くありましたが、近年は世界規模で生産や流通のネットワークが張り巡らされる場合も珍しくありません。このような全世界的なネットワークを適切に管理しなければ競争で敗れてしまう背景があります。

働き方の多様化や労働人口の減少

近年、働き方が多様化し、従来の一般的な雇用形態に加えてテレワークやギグワーク、副業人材の活用などさまざまな労働条件の人が生産・物流の工程に関わるようになっています。また、日本に限ってみると、労働人口が減少していくと予測されているのもSCMが注目される一つの理由です。人手不足が加速するなかで多様化する人材を適切に活用するには、より効率的で高度な生産・物流システムの構築が求められます。

ビジネスモデルの変化

二年以上にも渡るコロナ禍で、ECはこれまでにないスピードでさらに普及しました。例えば、宅配に対応していなかった飲食店から消費者の下まで配送を担うフードデリバリーサービスが急速に普及しました。販売と配送が一体化しているサービスが多くなってきています。従来のような小売店舗がサプライチェーンの終点ではなく、そこから消費者一人ひとりへの配送が発生するケースが増えました。それにより、さらにきめ細やかな管理体制が求められています。

SCMを導入するメリット

在庫の最適化

SCMによって、必要なモノを必要なときに、必要な分だけ調達できる「ジャスト・イン・タイム」の仕組みを構築できます。SCMを行うことでサプライチェーン全体の情報が可視化され、適正な仕入れ数量や、小売店舗への最適な配送タイミングなどをリアルタイムに把握することが可能になります。したがって、供給体制に問題が生じている場合には、ただちにボトルネックを特定して解決策を検討できます。ボトルネックを解消すればサプライチェーン全体の効率は向上します。

需要予測の精密化

SCMツールのなかには各プロセスからの情報を一元的に集約できる機能が備わっている、もしくは情報を一元化できる外部のツールと連携できるものがあります。この情報を元に市場分析をすれば、より正確な需要予測が可能となります。急な需要の変化にもすばやく対応し、機会損失や在庫のだぶつきを低減ます。

顧客満足度の向上

SCMを導入するとサプライチェーンを効率化でき、出荷までの時間を短縮できます。さらに、需要予測が精密化されることで品薄状態を防ぐことが可能です。そのため、商品を欲しがっている消費者を待たせるケースも少なくなり、顧客満足度向上が期待できます。

SCMの導入方法とポイント

SCMを導入するには以下の四つのステップを踏む必要があります。目的に沿ったシステムを導入し、効果検証を進めていく流れを一つひとつ丁寧に進めていきます。特に、目的やそれに紐づく目標及びKPIの設定は導入の土台になるので入念に内容を詰めておきましょう。

STEP1.SCM導入の目的と適用範囲を決める

SCMは部分最適から全体最適への転換を推進するツールです。しかし、まず「全体」とはどこからどこまでかを決めておく必要があります。自社の系列企業間の話なのか、それとも取引先も含むのか。あるいは原材料の生産から商品の生産・流通・小売まで業界全体で取り組むのか。そして、その適用範囲にどのような課題があり、どのような目的でSCMを導入するのかをこの段階で決めて、具体的な目標とKPIも定めます。

STEP2. SCMの担当者を決める

範囲と目標とKPIが決まったら、SCMの担当者を選定します。SCMは人によって向き不向きが大きなものです。SCMを担当するため必要となるのは全体最適化の能力です。つまり、部分的な問題点を個別に解決する能力よりもサプライチェーン全体を俯瞰的に把握し、将来の方向性を見極められる人材が向いています。また、需要予測やサプライチェーン全体のボトルネックの把握はデータで把握しなければいけないので、データサイエンスにある程度詳しくなければならないでしょう。とはいえ、SCMを担当するのに最適な人材が社内にいるとは限りません。中途採用で担当者を確保するのではなく一から人材を育成する場合は、SCMを専門とする団体が開くセミナーを受講させる手もあります。なかにはSCMに関する資格を取得できる講座もあるので、担当候補者が積極的に参加できるよう会社で費用負担をするのもいいでしょう。

STEP3.導入するシステムの比較検討を行う

次に導入するSCMシステムの選定を行いますが、自社の目標とKPIを達成できる機能があるかをまず考慮し、さらに 既存の自社システムとの兼ね合いも考えるべきです。自社の既存システムと新しいSCMを連携させて活用するのか、それとも完全に置き換えてしまうのか運用方法も検討、決定しておきます。また、サポート体制がどれだけ整っているかも考慮すべき点です。

STEP4.SCM導入と効果測定

実際に導入し、ある程度データが取れたらそれを元に改善の効果を測定し評価します。例えば、当初の目標としていた販売数や売上を達成できたか、在庫の量は適正か、欠品は生じなかったかといった結果を検証し、達成できていない部分があれば原因を特定して改善します。この評価と検証のフェーズはSCMの中でも最も重要なフェーズです。

いかに全体最適を実現するかが企業の生産性を左右する

ここまででSCMの概要を述べましたが、全体最適は部分最適の和ではない点に注意が必要です。つまり、分散している要素をそれぞれ最適化しても全体最適にはなりません。全体最適を実現するには、まず分散しているデータを一カ所に集約する必要があります。

データの一元化が求められるのは、SCMに限った話ではありません。現代では、IT化によってありとあらゆるデータが社内に存在しており、それらのデータがまとまっていないことも多々あります。また営業や社内会議などの企業活動がオンラインで行われることも増え、社員が時間と場所を問わず働くことが当たり前となっています。多様化する顧客のニーズを適切に把握するためには、社員が必要な情報を必要なタイミングでアクセスできるよう環境を整える必要があり、その実現には社内のあらゆる情報を一元化して精緻な情報基盤を構築することが重要です。

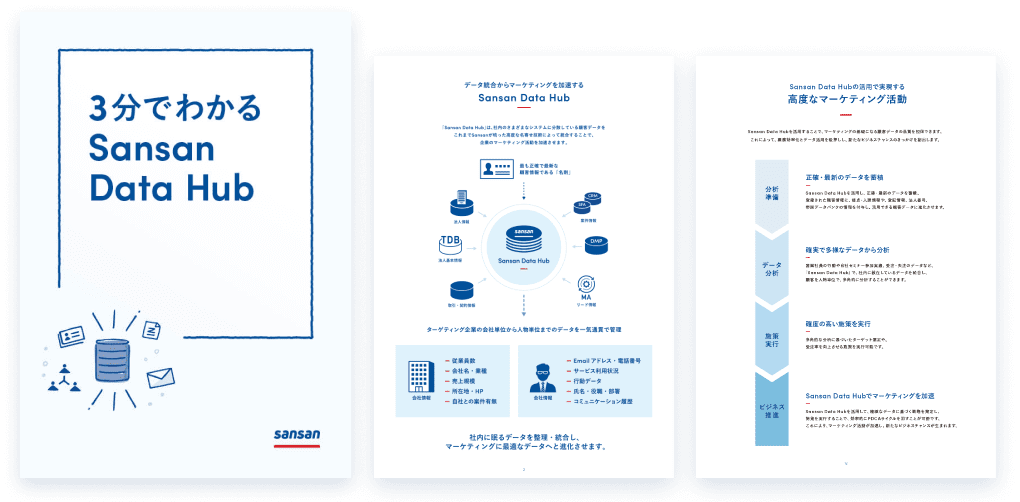

社内データの一元化ならSansan Data Hubがおすすめです。Sansan Data Hubは社内にある複数のCRMやSFA、MAなどのデータを集約し、一元的に管理するシステムです。これを使えば企業のデータを上手く活用し、マーケティングを加速したり、新しいビジネスを創出したりできます。さらに、社内の各部門にリソースを適切に配分し、高度なERPを実現することも可能です。

3分でわかる Sansan Data Hub

データ統合からマーケティングを加速させる「Sansan Data Hub」について簡単にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部