- ビジネス全般

SFAの選び方とは?機能・コスト・業種別の観点によるポイントを徹底解説

公開日:

更新日:

営業力強化のためにSFA導入を検討しているものの、どう選べばいいか迷っていませんか?本記事では、SFAの基本的な機能から、選択時の重要ポイント、さらには業種別の選び方まで詳しく解説します。

CRMとの違いや、機能面・ビジネス面での選択ポイントを押さえることで、自社に最適なSFAを見つけ出すことができるでしょう。無駄な投資を避け、真に効果的な営業支援ツールを導入するためのガイドとしてご活用ください。

営業現場に定着する

SFAとは

SFAは「営業支援システム」と呼ばれる、営業活動のデジタル化・効率化を実現するためのツールです。単なる顧客管理だけでなく、営業プロセス全体を最適化し、データドリブンな営業活動を支援します。

以下のような課題を抱える企業がSFAを活用することで、効率的な営業活動が実現できます。

■SFAが解決する主な課題

- 営業活動の可視化が困難

- 案件進捗の正確な把握ができない

- 営業報告の作成に時間がかかる

- ベストプラクティスの共有が難しい

- 正確な売上予測ができない

詳しくは下記の記事で解説していますので、ご参照ください。

CRMとの違い

SFAとCRMは、一見似ているように見えますが、その目的と機能は大きく異なります。SFAは営業活動に特化したツールで、商談管理や売上予測など、営業プロセスの効率化に重点を置いています。

一方、CRMは顧客との関係性構築を主目的とし、マーケティングやサポートも含めた顧客接点全般を管理するものです。

企業の課題が営業プロセスの改善にある場合はSFA、顧客との関係性強化が課題の場合はCRMの導入を検討するのが望ましいでしょう。

比較項目 | SFA | CRM |

|---|---|---|

主な目的 | 営業活動の効率化と管理 | 顧客関係性の構築と維持 |

対象範囲 | 営業プロセス | 顧客接点全般 |

主な機能 |

|

|

適している企業 |

|

|

CRMについては、下記記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

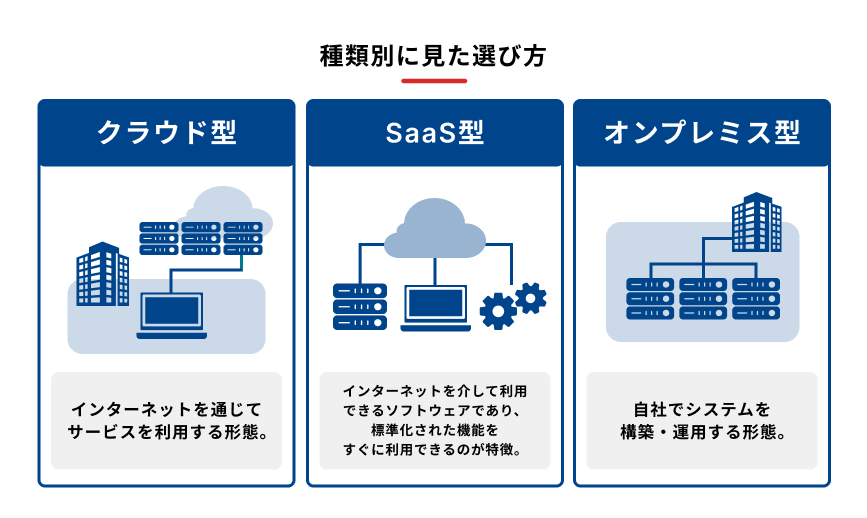

種類別に見た選び方

SFAは大きく分けて3つのタイプがあり、それぞれに特徴があります。自社の状況や目的に応じて最適なタイプを選択することが重要です。予算規模、必要な機能、セキュリティー要件、社内のIT対応力、導入スピード、将来的な拡張性などを総合的に判断して選びましょう。

クラウド型

クラウド型SFAは、インターネットを通じてサービスを利用する形態です。サーバーやシステムの管理が不要で、導入までの時間を大幅に短縮できるため、特に中小企業や、IT部門の規模が小さい企業に適しています。

また、災害対策やセキュリティー対策も提供元が担うため、自社での運用負担を最小限に抑えられます。利用料金も従量制で柔軟に調整可能なため、事業規模に合わせた最適な投資が可能です。

■クラウド型の特徴

【コスト面】

- 初期投資が低く、月額利用料で利用可能

- スケーラビリティが高く、必要に応じて柔軟に拡張・縮小が可能

【セキュリティーと運用管理】

- データのバックアップやセキュリティー対策が提供元で管理

- システムの保守やアップデートが自動で行われ、運用負担が軽減

【向いている企業】

- 迅速な導入を希望する企業

- IT人材が限られている企業

- コスト効率を重視する企業

SaaS型

SaaS型SFAは、標準化された機能をすぐに利用できるのが特徴です。導入後すぐに営業活動のデジタル化を始められ、操作も直感的で習得できます。

基本機能は標準化されていますが、項目のカスタマイズや帳票のアレンジなど、ある程度の柔軟性も確保されているので、規模や業種問わず多くの企業におすすめです。また、APIを通じた他システムとの連携も容易で、既存の業務フローを生かしながら段階的にデジタル化を進められるでしょう。

■SaaS型の特徴

【機能と使いやすさ】

- 業界標準の機能が豊富に搭載され即時利用可能

- 直感的なUIで導入教育コストを抑制

【カスタマイズ性】

- 基本機能は標準化されているが一定のカスタマイズが可能

- 他のクラウドサービスとの連携が容易

【向いている企業】

- 標準的な営業プロセスを持つ企業

- 素早く導入効果を出したい企業

- 他システムとの連携を重視する企業

オンプレミス型

オンプレミス型SFAは、自社でシステムを構築・運用する形態です。初期投資は比較的高額になりますが、長期的な運用を考えると費用対効果が見込める場合もあります。

特に、金融機関や医療機関など、高度なセキュリティーが求められる業界や、独自の業務プロセスを持つ企業に適しており、システムの細部まで自社でカスタマイズできるため、独自の営業スタイルや商習慣に合わせた最適化が可能です。

■オンプレミス型の特徴

【データ管理とセキュリティー】

- 重要な顧客データを自社で完全管理

- 特定の業界や規制に対応した高度なセキュリティー要件に対応

【カスタマイズ性と独自性】

- 自社の業務プロセスに合わせた大規模なカスタマイズが可能

- 他システムとの緊密な連携や独自機能の開発が可能

【向いている企業】

- 特殊な業務プロセスを持つ企業

- セキュリティー要件が厳格な企業

- IT部門が充実している企業

機能観点による選び方5つ

SFAの選定では、以下の5つの機能に着目しましょう。

1.顧客管理・商談管理機能

顧客情報の一元管理と商談プロセスの可視化は、SFAの基本機能です。特に、カスタマイズ可能な項目の範囲や、商談進捗の管理方法を詳細に確認する必要があります。

■確認すべきポイント

【顧客情報項目】

- 顧客属性のカスタマイズ

- 取引履歴の管理

- コンタクト履歴の記録

- 関連会社情報の管理

【商談管理】

- 商談ステージの設定自由度

- 確度の算出方法

- 金額の集計機能

- 進捗状況の表示方法

2.レポーティング・分析機能

標準搭載されているレポートの種類と内容、そしてカスタムレポートの作成機能の使いやすさも重点的に確認する必要があります。特に、自社の分析ニーズに合致したレポートが標準で用意されているか、また必要に応じて柔軟にカスタマイズできるかがポイントとなります。

分析カテゴリ | 標準レポート | カスタマイズ要件 |

|---|---|---|

営業パイプライン |

|

|

売上予測 |

|

|

活動分析 |

|

|

レポーティング機能の評価では、特にデータの出力形式や視覚化オプションの豊富さも重要です。グラフや表の種類が豊富で、直感的に理解しやすい形でデータを表現できることが、経営層への報告や戦略立案の効率化につながります。また、定期的なレポート自動生成機能があれば、レポート作成業務の大幅な効率化が期待できるでしょう。

3.ユーザビリティとカスタマイズ性

実際の使用感と設定機能のカスタマイズ性は、システムの定着率を左右する重要な要素です。特に従業員の年齢層や操作する環境に応じた画面カスタマイズが可能か、また管理者による柔軟な権限設定ができるかを重点的に確認しましょう。

評価観点 | 基本機能 | 詳細要件 |

|---|---|---|

画面操作 |

|

|

画面カスタマイズ |

|

|

権限管理 |

|

|

ユーザビリティの評価では、特に日常的な作業における操作ステップ数に注目しましょう。例えば、商談情報の入力や顧客データの検索など、頻繁に行う操作が最小限のステップで完了できることが重要です。また、部門や役職に応じた適切な権限設定により、情報セキュリティーとユーザビリティのバランスを取ることができます。

4.モバイル対応機能

外出の多い営業部門では、モバイル機能が業務効率の向上に欠かせません。特にオフライン環境での使用性や、スマートフォンならではの機能活用が、実際の現場での活用度を決定づけます。以下の機能があるかを参照ください。

機能分類 | 基本要件 | オプション機能 |

|---|---|---|

データアクセス |

|

|

データ更新 |

|

|

特殊機能 |

|

|

モバイル機能では、特に通信環境が不安定な場所でも支障なく作業できることが重要です。オフラインでの閲覧・編集機能と、オンライン復帰時の確実な同期処理は、外回りの多い営業担当者の業務効率を大きく向上させます。また、GPSやカメラといったスマートフォンの機能を活用し、移動時間の短縮や報告業務の効率化が可能かも確認するようにしましょう。

5.他システムとの連携

既存システムとの連携性は、業務の効率化とデータ活用の両面で重要な要素です。特に基幹系システムとの連携や、日常的に使用する情報系ツールとの滑らかな連携が、実務での活用度を高めます。

連携システム | 必要な連携レベル | 実装方式 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

基幹系 |

|

| 業務効率化 |

情報系 |

|

| 利便性向上 |

分析系 |

|

| データ活用促進 |

システム連携を検討する際は、連携の方向性(片方向か双方向か)と更新頻度(リアルタイムかバッチか)を明確にすることが重要です。また、将来的な拡張性を考慮し、APIの充実度や開発ドキュメントの整備状況も確認しておくと良いでしょう。

コスト・費用対効果の観点による選び方3つ

SFA導入の投資対効果を最大化するには、初期費用と運用コストを正確に把握し、長期的な視点での判断が必要です。以下のポイントを意識し検討を進めることで、適切な投資判断が可能になるでしょう。

1.導入コストと運用コスト

SFA導入時のコストは、見えやすい直接コストと見えにくい間接コストに大別されます。特に、運用開始後の継続的なコストについては、詳細な検討が必要です。下記のコストを意識しましょう。

コスト種別 | 初年度 | 次年度以降 |

|---|---|---|

直接コスト |

|

|

間接コスト |

|

|

※上記は目安です

継続的なコストには、システムの利用料だけでなく、保守や運用管理の工数、定期的な研修費用なども含まれます。特に、ユーザー数の増加や機能追加時のコスト増加についても、事前に検討しておくことが重要です。

2.スケーラビリティと拡張の際のコスト

将来的な企業成長や事業拡大に備え、システムの拡張性とそれに伴うコストを事前に把握することが重要です。特に、利用者数の増加やデータ量の増大、新機能追加などの際のコスト変動を詳細に理解し、中長期的な投資計画を立てる必要があります。下記が拡張機能の目安です。

拡張要素 | 追加コスト | 準備事項 |

|---|---|---|

規模拡大 |

|

|

機能拡張 |

|

|

拡張時のコストは、単純なライセンス追加費用だけでなく、それに付随するさまざまな要素を考慮する必要があります。

例えば、ユーザー数の増加に伴うサーバー容量の拡張や、新機能追加時の教育コスト、他システムとの連携開発費用なども重要な検討項目です。また、段階的な展開計画を立てることで、一時的なコスト負担を分散させることも可能です。

3.教育トレーニングとその期間についてのコスト

SFAの効果を最大限に引き出すためには、適切な教育体制の構築が不可欠です。初期導入時の基本研修だけでなく、継続的なスキルアップ支援や、新機能追加時のフォローアップ研修など、長期的な視点での教育投資を計画する必要があります。下記が各研修にかかってくるコストの目安です。

トレーニング種別 | 期間と頻度 | 想定コスト |

|---|---|---|

初期研修 |

|

|

定期研修 |

|

|

教育コストを検討する際は、直接的な研修費用だけでなく、研修期間中の業務への影響も考慮する必要があります。また、eラーニングやマニュアル整備など、自己学習環境の構築も重要です。特に、部門や役職によって必要なスキルレベルが異なることを考慮し、段階的な教育プログラムを設計することで、効率的な学習効果が期待できるでしょう。

運用・現場浸透の観点による選び方5つ

SFAの選定において、実際に運用できるか、現場に浸透するかどうかは極めて重要です。特に、システムの機能や価格が適切でも、実際の運用段階で課題が発生するケースが少なくありません。現場への浸透を確実にするためには、主に以下の点を確認するようにしましょう。

1.無料トライアル機能

トライアル期間で、実際の業務に即した機能検証をすることが重要です。特に以下の機能を重点的に確認することで、本導入時の課題を事前に把握できます。

検証フェーズ | 重点機能 | 評価ポイント |

|---|---|---|

基本操作確認 |

|

|

実務検証 |

|

|

管理機能確認 |

|

|

トライアル期間中は、初日にデータ入力と基本操作の確認、3日目までに日常的な業務での使用感、1週間目で管理機能やレポート機能、2週間目でカスタマイズ性と連携機能を重点的にテストしるのが大まかな目安になります。営業現場での実地検証を通じて、実務での使いやすさを評価することが重要です。

2.ユーザーレビューの信頼性

ユーザーレビューを総合的に評価することで、より正確な判断が可能になります。レビュー情報の収集では、製品紹介サイトやベンダーが提供する導入事例だけでなく、SNSや業界フォーラムなどの生の声も重要です。特に、X(旧Twitter)での現場担当者の投稿や、業界特化型のコミュニティーでの議論は、より現実的な評価を得る上で貴重な情報源となるでしょう。

また、数年以上の長期利用者からの評価は、システムの安定性や継続的な改善状況を把握する上で特に参考になります。導入効果について「商談管理の工数が30%削減された」「営業の生産性が25%向上した」といった具体的な数値が示されているレビューは、より信頼性が高いと判断できるのです。

3.導入事例の類似性

自社との類似性を多角的に評価し、導入事例から具体的な情報を得ることも重要です。特に、業種や規模だけでなく、営業プロセスや組織構造の類似性も重要な判断基準となります。

評価項目 | 確認ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

業務特性 |

| 製造業での3カ月の商談サイクルに対し、承認フローを2段階に簡略化し、商談スピードを20%向上 |

規模感 |

| 500名規模の企業での段階的導入により、3カ月で全社展開を実現 |

課題共通性 |

| 顧客データの散在化に対し、名刺管理との連携で一元化を実現し、情報検索時間を50%削減 |

類似事例からは、単なる成功体験だけでなく、具体的な活用方法や課題への対処方法を学ぶことができます。例えば、商談進捗の見える化に課題を持つ企業が、商談状況の管理化とマイルストーン設定により、商談成約率を向上させた、などの事例は、自社での具体的な施策立案に活用できます。また、導入後の運用体制や教育方法など、実務的なノウハウも参考になるでしょう。

4.セキュリティー対策の堅牢性

SFAには顧客情報や商談情報など、機密性の高いデータが蓄積されるため、強固なセキュリティー対策が不可欠です。セキュリティー要件を満たしているかを、以下の観点から詳細に確認する必要があります。

セキュリティー要件 | 必須機能 | 認証・規格 |

|---|---|---|

データ保護 |

|

|

アクセス制御 |

|

|

監査対応 |

|

|

セキュリティー機能の評価では、技術面の対策に加えて、運用面での体制も重要です。SFAは顧客情報を扱うため、セキュリティーに問題があると、企業の信用に関わってきます。上記情報を必ず確認するようにしましょう。

5.ベンダーのサポート体制

SFAの効果的な活用には、導入時から運用時まで充実したベンダーサポートが不可欠です。サポート体制の評価では、以下の項目を重点的に確認する必要があります。

サポート項目 | 評価基準 |

|---|---|

初期導入支援 |

|

運用サポート |

|

活用支援 |

|

充実したサポート体制は、SFAの活用度に直接的な影響を与えます。特に、初期導入時の手厚いサポートは、スムーズな立ち上げと早期の効果創出に直結するため、ベンダー選定の重要な判断基準となるでしょう。

業種別でみるSFA選び方やポイント2つ

業種によってSFAに求められる機能や重視すべきポイントは大きく異なります。業界特有の商習慣や取引形態を考慮し、最適なシステムを選択することが成功の鍵となります。

ここでは2点に絞って紹介します。

1.BtoB企業向けSFAの特徴と選び方

BtoB企業に対する営業プロセスは、複数の意思決定者との長期的な関係構築が重要です。そのため、商談の各段階における詳細な情報管理と、複雑な承認フローへの対応が必要になります。また、提案書や見積書の作成支援機能など、商談に付随する文書管理機能の充実度も重要な選定ポイントとなるでしょう。以下の3つの機能に注目してください。

重要機能 | 主な用途 | 評価ポイント |

|---|---|---|

案件管理 |

|

|

提案管理 |

|

|

組織連携 |

|

|

特にBtoB向けでは、商談サイクルが長期にわたることが多いため、過去の提案履歴や交渉経緯を詳細に記録・参照できる機能が重要です。また、複数の営業担当者やサポート部門が関わるケースも多いため、部門をまたいだ情報共有や権限管理の柔軟性も必須となります。

2.BtoC企業向けSFAの特徴と選び方

BtoC企業に対しては、大量の顧客データを効率的に管理し、タイムリーなアプローチを実現することが重要です。特に、マーケティングオートメーションとの連携や、SNSなどの顧客接点データの統合が、効果的な営業活動につながります。また、顧客の行動データをリアルタイムで分析し、適切なタイミングでアプローチできる機能も重要です。

機能要件 | 重要ポイント | 期待効果 |

|---|---|---|

顧客管理 |

|

|

チャネル連携 |

|

|

キャンペーン管理 |

|

|

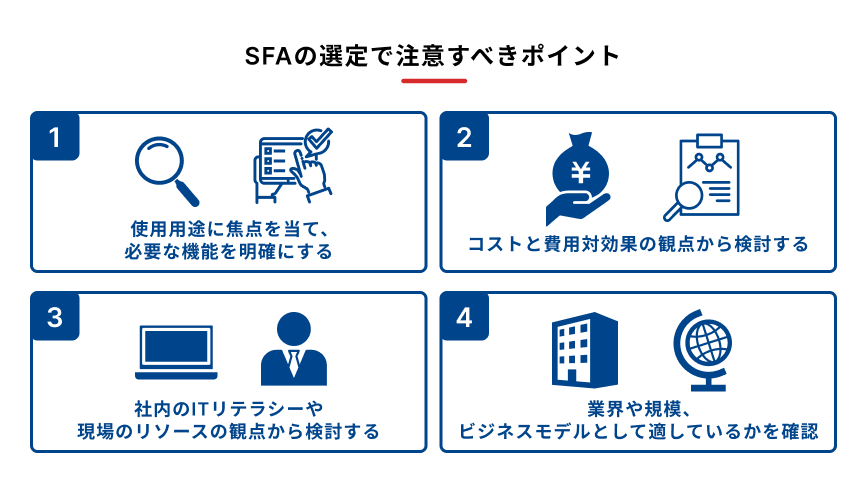

SFAを選ぶときに気を付けるべきポイント

SFAの選定を成功させるためには、以下のような流れで段階的に検討を進めることが重要です。

まず初めに、使用用途に焦点を当て、必要な機能を明確にします。どのような業務改善を目指すのか、どの機能が必須となるのかを具体的にリストアップしましょう。

次に、コストと費用対効果の観点から検討を行います。初期投資や運用コストだけでなく、長期的な投資対効果も含めて総合的に判断することが重要です。

これらの検討結果を踏まえ、自社に最適なSFAの種類(クラウド型・SaaS型・オンプレミス型)を決定します。この際、導入や運用にかかる工数も考慮に入れましょう。

さらに、運用面や現場の視点から、社内のITリテラシーやリソースと照らし合わせて検討を深めましょう。いくら優れたシステムでも、現場での運用が困難では効果は限定的となってしまいます。

最後の決め手として、選定したSFAが自社のビジネスモデルに本当に適しているかを確認します。長期的な事業展開や成長戦略との整合性も、重要な判断基準となります。

このように段階を追って慎重に検討することで、より適切なSFA選定が可能となります。

まとめ

SFAの選定では、機能面だけでなく、コストパフォーマンスや運用面まで含めた総合的な判断が必要になります。特に重要なのは、自社の営業プロセスや組織文化との相性です。いくら高機能なシステムでも、現場に受け入れられなければ効果は限定的となってしまいます。

Sansanでは名刺や企業情報、営業履歴を一元管理し、全社で共有できるようにすることで、顧客との初回接点の記録から商談管理までをシームレスに実現できます。特に、正確な顧客データベースを基盤とした営業活動の展開や、名刺情報を起点とした新規開拓の効率化など、より実践的な営業DXを推進することが可能です。

選定にあたっては、本記事で解説した各観点を十分に検討し、自社に最適なシステムを選択することで、より効果的な営業改革を実現できるでしょう。

3分でわかるSansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部