- 営業戦略

名刺を受け取った後の正しい対応は?名刺の確認方法や管理方法まで解説

公開日:

更新日:

名刺交換時の対応は、第一印象の良しあしにつながるだけでなく、その後の顧客と中長期的に関係性を築いていくうえでも重要なマナーとなってきます。

しかし、名刺を受け取った後どうするのが適切なのか、迷う方も少なくないでしょう。特に名刺交換は1対1の場合、複数人による商談かで立ち振る舞い方も違ってきます。

また、名刺はただ交換するだけではなく、適切に管理することによってビジネスに利益をもたらします。

本記事では、名刺交換の基本的なマナーから、受け取った後の適切な対応をケース別にご紹介したうえで、受け取った名刺の保管やデジタル・アナログ別の管理方法まで解説します。

社員が渡す名刺の価値を最大化する

名刺交換の基本マナー

名刺交換は、ビジネスシーンにおける重要な要素です。適切なマナーを心得ることで、良い第一印象を残すことができます。以下に、基本的なポイントをまとめました。

- 両手で丁寧に受け取る

- 相手の目を見てあいさつする

- 先に受け取る

これらの行動は、相手への敬意を示し、誠実な印象を与えます。両手で名刺を受け取ることで丁寧さを表現し、アイコンタクトを取りながらあいさつすることで、相手に対する関心と誠実さを伝えることが可能です。また、先に受け取ることで、相手の情報を確認してから自己紹介できるため、円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。

注意すべきNG行動

一方で、避けるべき行動もあります。これらの行為は、相手や相手の名刺を軽視しているように見られる可能性があるため、注意が必要です。

- 名刺の上に物を置く

- 名刺を重ねる

- 名刺入れ以外から名刺を取り出す・しまう

- 名刺を受け取ってすぐ名刺入れにしまう

- お相手の名前や会社のロゴマークを指で覆う

これらの行動は、相手の名刺を大切に扱っていないという印象を与えかねません。特に、名刺を重ねたり、すぐにしまったりする行為は、相手の情報を軽視しているように見られる可能性があります。

また、名刺入れ以外から名刺を取り出すことは、準備不足や不誠実さを感じさせる恐れもあるので注意してください。相手の名前やロゴを指で覆うのも、無意識のうちに失礼な行為となってしまうので気をつけましょう。

名刺を受け取った直後の対応

それではここからは名刺を受け取った後の対応について解説していきます。

まずは、受け取った直後の対応からです。

名刺の確認方法

名刺を受け取った後は、重要な情報を声に出して確認することが大切です。

まず、相手の名前と役職を確認しましょう。名前の読み方が不明な場合は、丁寧に確認することが必要です。また、役職に略称が使われている場合は、正式名称を尋ねることで、相手の立場をより正確に理解することができます。

次に、会社名や部署の確認を行いましょう。会社のロゴや企業理念にも注目することで、その企業の特徴や価値観を把握することが可能です。部署名から相手の業務内容を推測することも、その後の会話を円滑に進める上で役立ちます。

これらの情報を適切に把握することで、その後の会話の話題や適切なレベルを調整することが可能です。相手の背景を理解した上でコミュニケーションを取ることで、より良好な関係構築につながるでしょう。

相手への謝意表明

名刺を受け取った後は、必ず謝意を表明しましょう。「お名刺を頂戴し、ありがとうございます」といった言葉を伝えることが基本となります。その際、相手の立場に応じた適切な言葉遣いを心がけることが重要です。また、相手の目を見ながら話すことで、誠意ある態度を示すことができます。

これらの配慮により、相手に対する敬意と感謝の気持ちが伝わりやすくなり、良好な第一印象を形成することができるでしょう。

名刺の置き場所・置き方

次に名刺の置き場所や置き方について解説していきます。

解説していく状況は以下の3つです。

- 1対1の場合

- 複数人と交換した場合

- 立ち話など座卓がない場合

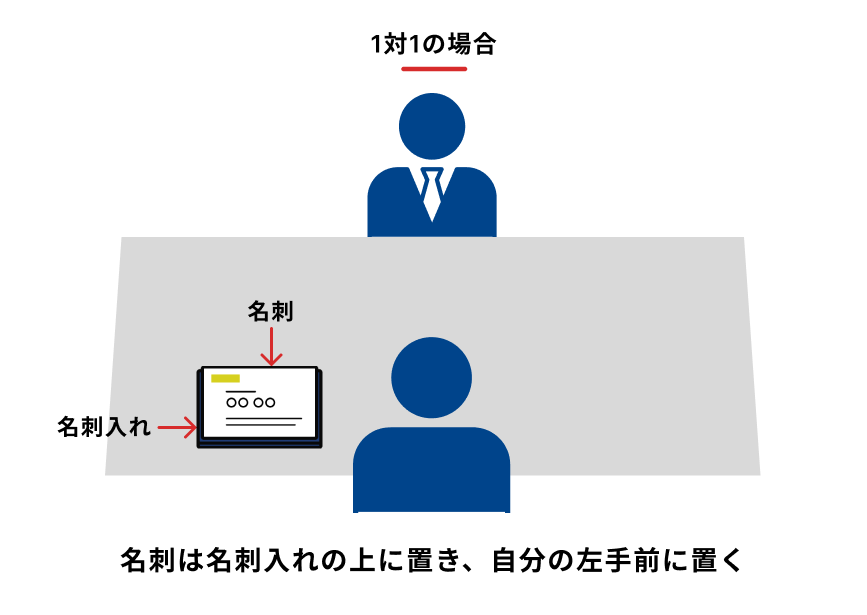

1対1の場合

1対1で名刺交換を行う際は、テーブル手前の自分から見て左側に置くのが一般的です。

このとき、名刺入れを下にしてテーブルの上に置きましょう。これにより、相手の名刺を大切に扱っていることを示せます。

また、この配置は相手の名前や役職を自然に確認できる位置となり、会話中に適宜参照しやすくなります。名刺を置く際は丁寧に扱い、雑に置くようなことは避けましょう。相手の名刺を大切に扱うことは、相手への敬意を表す重要なジェスチャーとなります。

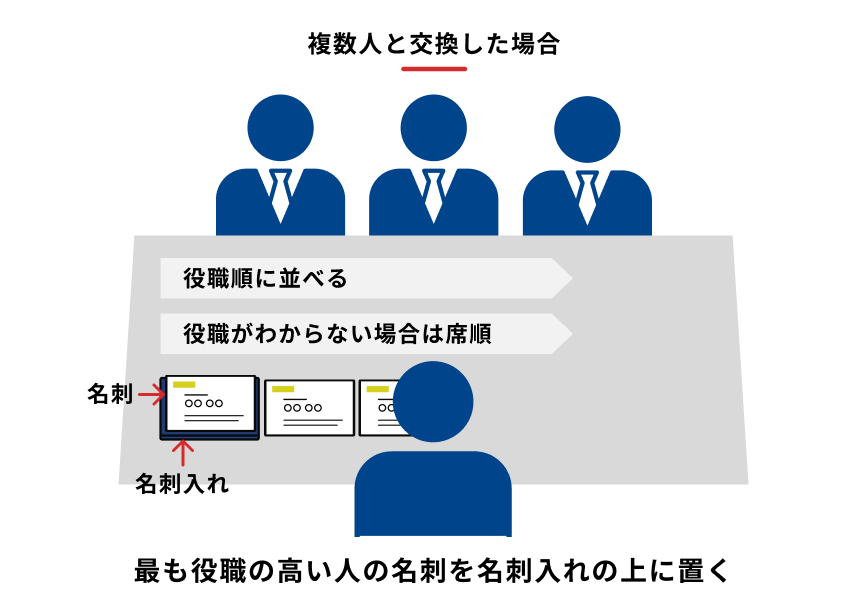

複数人と交換した場合

複数人と名刺交換をする場合、二つの方法があります。

- 相手が座っている席を対になるように並べる方法

- 役職が高い順に左から右へと並べる方法

複数人と交換する場合は前者の方がおすすめです。この方法だと、誰がどの席に座っているかが一目でわかり、スムーズなコミュニケーションにつながります。

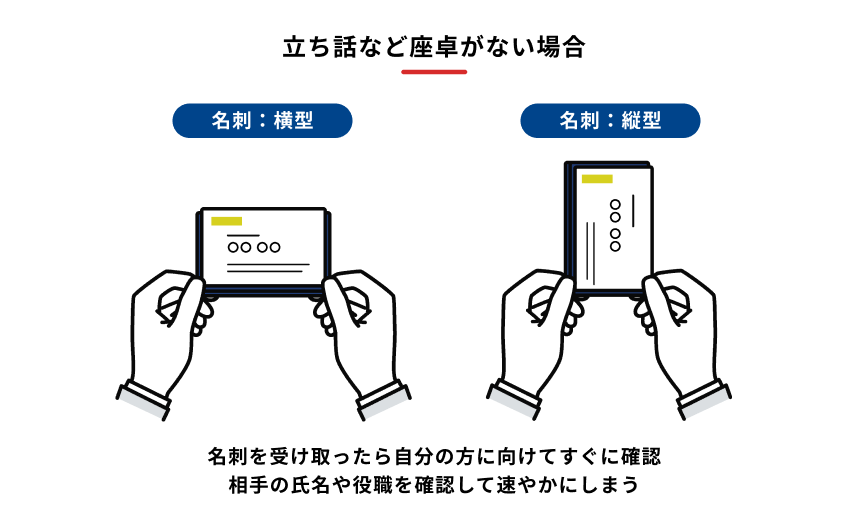

立ち話など座卓がない場合

立ち話など、座卓がない状況では、相手の氏名や役職を確認して速やかにしまうのが適切です。この場合、名刺を受け取ったらすぐに目を通し、相手の名前と所属を復唱するなどして、しっかりと確認したことをアピールしましょう。

例えば、「○○株式会社の△△様ですね。お役職は◇◇部長でいらっしゃいますか」といった具合です。

このプロセスを通じて、相手の情報を正確に記憶し、その後のコミュニケーションをより円滑にすることができます。また、名刺をしまう際は丁寧に扱い、ポケットにただ押し込むようなことは避けましょう。

名刺をしまうタイミング

名刺をしまうタイミングも、状況によって異なります。

基本的には、相手がしまった後に自分もしまうのが好ましいとされています。

商談や面談中の場合

商談や面談中の場合は、それが終わったタイミングで「失礼いたします」と一言添えてからしまうのが適切です。これにより、相手への配慮を示しつつ、スムーズに次の行動に移ることができます。

具体的には、商談や面談の締めくくりのあいさつが終わった後、立ち上がる前のタイミングで名刺をしまいましょう。このとき、相手の名刺を丁寧に扱い、名刺入れにきちんと収めることで、最後まで相手を尊重する姿勢を示すことができます。

立ち話や短時間の面会の場合

立ち話や短時間の面会の場合は、受け取ったそのタイミングで言葉を交わしてすぐにしまうのが一般的です。これは、その場で名刺の情報を確認し、相手の名前や所属を正確に認識したことを示すためです。

また、後のフォローアップのために、名刺の裏に日付や場所、簡単な印象などをメモすることも忘れないようにしましょう。

受け取った名刺の管理方法

ビジネスの場で交換した名刺は、貴重な人脈情報です。適切に管理することで、その後のビジネスチャンスにつながる可能性が高まります。名刺の管理方法は大きく分けて、アナログとデジタルの2種類があります。それぞれの特徴と利点を詳しく見ていきましょう。

名刺管理やデジタル名刺については下記記事にて詳しく解説しているので、ご参照ください。

アナログでの管理

従来から広く用いられている手法は、受け取った紙の名刺をそのままアナログで管理する方法です。この方法は特別な機器やソフトウェアを必要とせず、すぐに始められるという利点があります。

例えば、名刺交換直後からその場で整理を始められるため、即時性があるでしょう。また、名刺の質感や手書きメモなど、物理的な特徴をそのまま保存できることも大きな特徴です。

しかしながら、名刺の数が増えるにつれて、いくつかの課題が顕在化してきます。

また、特定の業界や企業の担当者を探す際、数百枚の名刺の中から目的の1枚を見つけ出すのに多大な時間を要することがあります。これは、商談の直前や急な連絡が必要な場合に大きな支障となるでしょう。

名刺の情報が更新された場合(例:役職変更、転職など)、その都度物理的に名刺を差し替える必要があります。この作業を怠ると、古い情報のまま連絡を取ってしまい、ビジネスチャンスを逃す可能性も出てくるのです。

さらに、複数の営業担当者間で顧客情報を共有する際にも課題が生じます。例えば、ある担当者が取得した名刺情報を他の担当者と共有するには、コピーを取るか口頭で伝える必要がありますが、これは情報の正確性を損なう恐れがあるだけでなく、時間的なロスにもつながります。

具体的には以下のようなケースにならないように注意しましょう。

- 重要な商談の直前に相手の連絡先が見つからず、確認の連絡ができない

- 名刺の更新情報を見落とし、退職した担当者に連絡してしまう

- 他部署との情報共有が遅れ、同じ顧客に複数の営業担当者がアプローチしてしまう

- 大量の名刺を持ち運ぶ必要があり、外出先での柔軟な対応が困難になる

これらの課題を踏まえつつ、アナログ管理の利点を生かすためには、効果的な整理システムの構築が不可欠です。

例えば、業界別、企業規模別、地域別などカテゴリを設定し、それに従って名刺を整理することで、ある程度の検索性を確保することができるでしょう。また、定期的に名刺情報の更新確認を行うことで、情報の鮮度を保つことも重要です。

名刺ケースやホルダー

アナログでの管理では名刺ケースや名刺ホルダーを使用するのが良いでしょう。この管理方法では、名刺を必要な時にすぐに取り出せ、相手の情報を即座に確認できます。また、視覚的な整理がしやすいことも特徴です。

ただし、名刺の量が増えると検索に時間がかかったり、持ち運びが困難になるといったデメリットもあります。これらのデメリットを考慮しつつ、自分の業務スタイルに合わせて活用することが大切でしょう。

デジタルでの管理

デジタル化が急速に進む現代のビジネス環境において、名刺情報をデジタル管理する方法が主流になりつつあります。デジタル管理は、アナログ管理の多くの課題を解決するため、より効率的で戦略的な顧客管理が可能です。

デジタル管理の最大のメリットは、膨大な量の名刺情報を瞬時に検索し、必要な情報にアクセスできることです。例えば、特定の業界や役職の人物をすぐに抽出したり、最後の接触から一定期間が経過した顧客をリストアップしたりすることが可能になるため、タイムリーな営業活動や効果的なフォローアップが実現できます。

また、デジタル管理では情報の更新が容易です。人事異動や転職といった変更情報を即座に反映させることができ、常に最新の顧客情報を維持することができます。これは、誤った連絡先への無駄な接触を防ぎ、ビジネスチャンスを逃さないために極めて重要です。

さらに、デジタル管理の大きな利点として、情報共有のたやすさが挙げられます。クラウドベースのシステムを使用することで、社内の誰もが最新の顧客情報にアクセスできるようになるのです。これにより、営業チーム全体の連携が強化され、重複したアプローチや情報の分断を防ぐことができます。

具体的な活用例として、以下のようなケースが考えられます。

- 展示会で獲得した100件の新規リードを、業種や興味を示した製品別にすぐに分類し、適切な営業担当者にアサインする。

- 過去1年間連絡を取っていない顧客をリストアップし、計画的なフォローアップキャンペーンを実施する。

- 特定の製品に関心を示した顧客を瞬時に抽出し、新製品のお知らせを効率的に送付する。

- 顧客企業の決裁権者や影響力のある人物を容易に特定し、戦略的なアプローチを行う。

しかし、デジタル管理にも課題がないわけではありません。初期導入時のコストや、社員のデジタルリテラシーの向上、データセキュリティーの確保などが必要になります。また、システムの選択や運用方法によっては、期待した効果が得られないこともあるでしょう。

そのため、自社の規模や業務フロー、予算などを考慮し、最適なデジタル管理の方法を選択することが重要です。次の項目では、具体的なデジタル管理の手法について、それぞれの特徴や利点を詳しく解説していきます。

Excelやスプレッドシート

ExcelやGoogleスプレッドシートを使用する方法は、多くの企業で採用されています。低コストでデジタル管理ができ、共有もスムーズなことが大きなメリットです。

しかし、データ入力に時間がかかったり、入力ミスのリスクが高くなったり、といった欠点がこの方法にもあります。さらに、情報の更新や整理が煩雑になりやすく、大量の名刺を扱う場合は非効率的といえるでしょう。

代行業者への依頼

名刺のデジタル化を代行業者に依頼する方法もあります。これにより、社内のリソースを節約できますが、コストがかかることや、個人情報の取り扱いに注意が必要といった課題があります。

名刺管理ツール

最近注目を集めているのが、専門の名刺管理ツールです。例えば、Sansanは名刺や企業情報、営業履歴を一元管理して全社で共有できるようにすることで、売上拡大とコスト削減を同時に実現するビジネスデータベースです。

Sansanでは、AI技術やオペレーターのサポート体制により、紙の名刺だけでなく、デジタル名刺やメールの署名についても名刺データの形式で一元管理することができます。管理するだけでなく、条件に基づいた営業リストの作成も一貫して行うことができるため、名刺を受け取った後、スムーズにアプローチ活動に移行することが可能です。

まとめ

名刺交換のマナー、特に受け取った後の正しい対応は、ビジネスパーソンとして必須のスキルです。相手の席に対応させて名刺を並べたり、適切なタイミングで名刺をしまったりすることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

しかし、名刺交換後の管理も同様に重要です。デジタル管理や名刺の取り込みを行うことで、効率的に社内へ接点を共有し、その後のフォローアップを可能にします。

ビジネスデータベース「Sansan」を活用することで、以下のようなメリットが得られます。

- デジタル名刺やメールの署名からも簡単に連絡先情報を取り込める

- 名刺データの蓄積が企業の重要な資産となる

- 営業リストの作成や案件進捗管理などの営業活動に名刺情報を生かせる

例えば、Sansanのコンタクト機能を使うと、名刺交換をした相手に対して、その後のコンタクト履歴(面会や電話、メール)を人物にひも付けて記録を残すことができる機能があります。これによって名刺交換した情報を素早く取り入れ、顧客ごとの情報を踏まえて他のメンバーに情報共有することができます。

名刺交換のマナーを守りつつ、最新のテクノロジーを活用した管理方法を導入することで、ビジネスパーソンとしての価値を高めていくことができます。今後のビジネス展開に向けて、ぜひ効果的な名刺管理の方法を検討してみてはいかがでしょうか。

名刺管理から始めるSansan活用法

名刺管理をはじめとしたビジネスデータベース「Sansan」の多彩な機能や価格体系がわかる資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部