- 営業ノウハウ

データ連携とは?メリット・方法・導入時の課題と対策を解説

公開日:

企業活動において、データは最も重要な資産のひとつです。しかし、多くの企業では部門やシステムごとにデータが分断され、その価値を十分に引き出せていないのが現状です。

営業システムの顧客情報、会計システムの取引データなど、散在する情報をつなぎ業務効率とビジネス価値を高める取り組みが「データ連携」です。

本記事では、データ連携の基礎から実施方法、成功事例までを体系的に解説します。システム間の連携に課題を抱える方やデータ活用を推進したい方にとって、課題解決の糸口となる内容をお届けします。

使いにくい顧客データの問題を解決

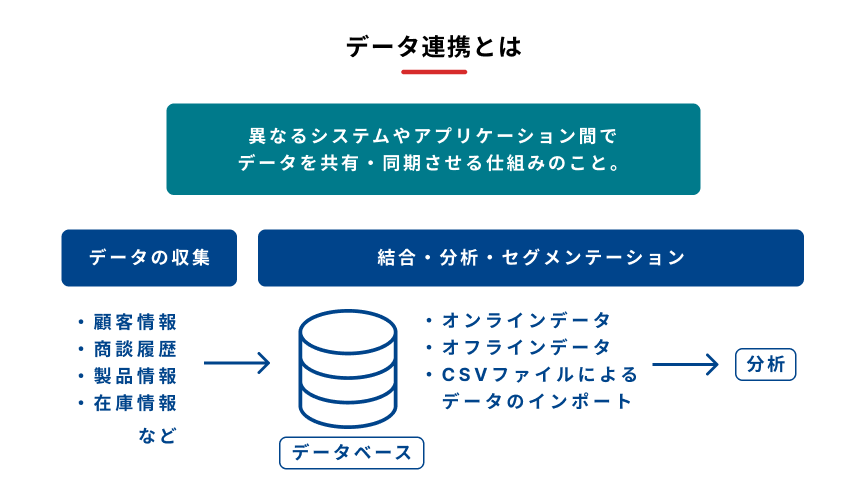

データ連携とは

データ連携とは、異なるシステムやアプリケーション間でデータを共有・同期させる仕組みのことです。

データ連携の主目的は、業務プロセスの効率化と意思決定の質の向上にあります。これまで各部門に閉じていた情報資産を、組織全体で共有・活用できる状態にすることで、企業全体のデータを効率的に活用することができるのです。

さらに、手入力や転記作業が減ることで従業員の負荷が軽減し、生産性向上にも大きく貢献します。

データ連携とシステム連携との違い

データ連携とシステム連携はその目的と範囲が異なります。

システム連携は主にアプリケーション同士の機能連携に重点を置いており、システム間での処理の連携や自動化をすることが主な目的です。

一方、データ連携はデータの流れが中心となっており、情報の共有と活用に重点を置いています。

システム連携が「機能をつなぐ」ことなら、データ連携は「情報を生かす」ことに特化した取り組みといえるでしょう。

項目 | システム連携 | データ連携 |

|---|---|---|

主な目的 | 機能の自動化・効率化 | データの共有・活用 |

対象範囲 | 特定システム間の処理 | 全社的なデータ資産 |

データ連携が必要とされる背景

デジタル化の進展に伴い、データ連携の重要性は年々高まっています。データの価値も急速に高まっており、企業の競争優位性を左右する重要な要素となっています。

ここでは2つの大きな要素について解説していきます。

データのサイロ化

データのサイロ化とは、部門単位でデータが分断され、全社最適が難しくなる状態を指します。この問題は多くの企業で深刻化しており、データ活用を大きく阻害する要因となっています。

多くの企業で、同じ顧客や商品に関するデータが複数のシステム・部署に別々に保存され、それぞれのデータ間で整合性が取れていない状況があります。

具体的には、営業部門のCRMには顧客の基本情報が、マーケティング部門のMAツールには行動履歴が、経理部門のERPには取引履歴がそれぞれ独立して管理されるなど、同一顧客の情報が分散しているケースが典型例です。

このようなデータのサイロ化により、経営判断や営業施策立案に必要な全社的な視点でのデータ活用ができず、競争力低下につながります。データ連携は、こうしたサイロ化の解消に向けた施策として不可欠です。

DX推進とデータ活用の重要性が増大

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功の鍵、データ活用力です。単にシステムをデジタル化するだけでは本質的なDXではありません。データを戦略的に活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革することがDXの本質です。

リアルタイムでのデータ分析が当たり前となった現在、データ連携なしにDXを推進することは困難です。顧客・営業・財務など複数のデータソースを統合して分析することで、隠れた課題や機会を発見できるようになります。

さらに、顧客体験の向上やパーソナライゼーションの実現には、多様なタッチポイントのデータ統合が不可欠です。

データ連携のメリット

データ連携により、企業は業務効率化・コスト削減から顧客体験の向上まで、多岐にわたるメリットを享受できます。ここでは、具体的にどのような効果が得られるのか、3つの効果を取り上げて解説します。

散在するデータを一元管理できる

データ連携の最大の利点は、社内に散在する情報を一元管理できることです。分散したデータソースを統合することで、情報の見える化が実現し、経営層から現場担当者まで必要な情報にアクセスしやすくなります。

また、これによりデータの整合性を確保できるのも重要です。顧客情報や商品情報などの基本的なデータが複数のシステムで異なる内容になってしまう問題を解決し、信頼性の高い情報基盤を構築できます。

データ検索・アクセスの効率化と重複作業の削減も実現できます。従業員が必要な情報を探すために複数のシステムで検索を行う必要がなくなり、業務効率が大幅に改善されるでしょう。

データを組み合わせて分析・活用できる

データ連携により、営業・顧客・財務など複数ソースを掛け合わせた高度な分析が可能になります。単体では把握できない相関関係やビジネスパターンを発見できるようになるのです。

特に効果的なのが、顧客行動の全体像を把握したマーケティング活用です。Webサイトでの閲覧履歴、購買データ、問い合わせ履歴を統合して分析することで、顧客一人ひとりのインサイトや購買タイミングを精密に把握し、最適なアプローチ設計が可能になります。

この取り組みを「データドリブンマーケティング」と呼びます。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

データの整合性の確保により業務効率が上がる

データ連携により、同じ情報を複数のシステムに重複入力する必要がなくなります。営業担当者がCRMに顧客情報を入力すれば、自動で会計システムや分析ツールにも反映されるため、業務効率が大幅に向上します。

また、リアルタイムな連携によってビジネススピードも加速します。営業部門で受注した案件情報が即座に製造部門や配送部門に伝わることで、迅速な対応が可能になるため、結果として顧客満足度の向上にもつながります。

手作業の転記作業も減ることで、入力ミスも抑制され、データの入力ルールが統一されるためデータ品質が安定します。

データ連携がされていないと発生する問題

データ連携が適切に行われていない場合、企業はさまざまな問題に直面します。システムがそれぞれ独立して動くことで生じる非効率性や問題は、企業の競争力を大きく損なう要因となります。

最大のリスクは、顧客データの不整合によるサービス品質低下とビジネス機会の損失です。営業部門とカスタマーサポート部門、マーケティング部門で顧客情報が食い違えば、一貫性のない対応につながり、顧客の信頼を失うリスクがあります。

さらに、手作業でのデータ転記や重複入力が続くことで起きる人的ミスの発生リスクと業務処理速度の低下も深刻な問題です。

必要な情報を複数のシステムから収集する時間が意思決定のスピードを遅らせ、ビジネス機会を逃すリスクが高まるともいえます。

データ連携の種類や方法

データ連携を実現するためには、自社の技術環境に応じて適切な手法を選択する必要があります。

連携方法は、データ量・技術的な複雑さ・コスト・保守性などを総合的に評価することが重要です。以下では、代表的なデータ連携手法について、特徴を詳しく解説します。

ETLツール

ETLツールは、Extract(抽出)・Transform(変換)・Load(ロード)の3ステップでデータを処理するツールです。各システムからデータを取り出し、形式を統一してから目的のシステムに送り込むという、いわばデータの引っ越し作業を自動化してくれます。

夜間など決まった時間に大量のデータをまとめて処理する方式が基本で、システムの構築段階・初期設定段階でよく使われています。リアルタイム性は期待できませんが、確実性が高く、月次の売上集計や顧客データの統合など定期的な処理に最適です。

EAIツール

EAI(Enterprise Application Integration)ツールは、社内のさまざまなシステムをつなぐ役割をするツールです。異なるシステム同士が話せる共通言語を提供してくれるイメージで、古いシステムから最新のクラウドサービスまで幅広く対応できます。

リアルタイム連携が可能なため、受注~出荷~請求まで一連の業務を自動化できます。ただし導入には専門知識が必要で初期コストも高めのため、中〜大規模企業向けといえるでしょう。

API連携

API連携は、システム同士がAPIを介して直接通信する方法です。APIを公開しているサービスやツール間で情報を自動的にやり取りできます。

プログラミング知識は必要ですが、必要なデータだけをピンポイントで取得でき、リアルタイム性も高いのが特長です。セキュリティー面も充実しており、現代的なデータ連携の主流といえます。

RPA

RPAは人間の作業をロボットに覚えさせて自動化する技術です。既存のシステムを改修せずに、画面操作を模倣してデータを入力したり転記を行える点が最大の特徴です。

APIが使えない古いシステムからのデータ取得や、定型的な転記作業の自動化の際に効果を発揮します。導入のハードルは低いものの、システムの画面が変わると動かなくなることがあるため、継続的なメンテナンスが必要です。

ファイルのエクスポート・インポート

CSVやExcelファイルを手動でエクスポートし、システムにインポートする形のデータ連携は、最もシンプルで確実です。ほとんどのシステムが対応し、専門知識がなくても現場の担当者が実行できます。

リアルタイム性や自動化は期待できませんが、コストをかけずにデータ連携を始めたい場合や、一時的なデータ移行には有効です。データ連携の第一歩として検討する価値があるといえるでしょう。

データ連携の流れと仕組み

データ連携を成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。適切なプロセスを踏むことで、技術的な課題を抑え、投資対効果を最大化できます。

以下では、データ連携の一般的な流れと、重要となるポイントについて詳しく解説します。

1.連携ツールの選定

連携プロジェクトはツール選定から始まります。業務要件とシステム環境に合うツールを選ぶことが、プロジェクト全体の効率と成果を左右します。

選定においては、現在の要件だけでなく、将来の拡張性も考慮する必要があります。

以下3点を、長期的な視野で考慮するようにしましょう。

- コスト

- 拡張性

- 保守性

初期費用が安くても、運用コストが高くなる場合や、将来的な機能拡張に対応できない場合は、結果的に高コストになる可能性があるので注意が必要です。

また、社内リソースと技術的難易度のバランスを見極めることも重要です。高機能なツールでも、運用できる人材がいなければ効果を発揮できません。現実的な運用体制を考慮したツール選定が成功の鍵となります。

2.データの取得・棚卸し

次に現状の会社で保有しているデータの正確な把握です。既存システムからのデータ抽出を各システムから実施し、どのようなデータがどこに存在するかを明確にしましょう。

この段階では、データの品質評価も同時に行うことが重要です。重複データ、欠損データ、フォーマットの不統一などの問題を特定し、今後解決すべき課題を整理します。

全てのデータを一度に完璧に整備しようとすると、データ連携作業が長期化し、成果の実感が得られにくくなるリスクがあるので注意してください。

3.データの変換・統一

異なるシステムから抽出されたデータは、多くの場合フォーマットや表記方法が統一されていません。データの変換・統一は、連携後のデータ品質と効果を決定する重要なプロセスです。

まず、異なるフォーマットのデータを標準化する変換ルールの設計が必要です。日付形式、住所表記、電話番号形式などの基本的な項目から、企業独自のコードまで、ルールを設定しましょう。

次に、コード体系や表記揺れの統一によるデータクレンジングも重要な作業です。「株式会社」と「(株)」の表記揺れや、顧客名の漢字・カタカナ混在などの問題を解決し、データの整合性を確保します。

この作業の品質が、後の分析精度に直結するため、十分な時間を確保することが重要です。

4.データの登録

変換・統一されたデータを対象システムに格納する段階です。単純にデータを移行するだけでなく、データ整合性を保つための管理が重要になります。

この段階では既存データとの重複チェックや、必須項目の検証など、データ品質を保つための仕組みを実装しましょう。また、データの登録履歴を記録し、問題が発生した場合の原因追跡を可能にする仕組みも必要です。

5.データ連携の設定

最終段階では、継続的なデータ連携のための設定を行いましょう。リアルタイム連携かバッチ処理かなど、業務要件に応じた適切な方式を選定することが重要です。

データ連携は、データの更新頻度の高いタイミングを避け、業務への影響を考慮した最適なタイミングを選びましょう。毎日深夜に一括更新するか、リアルタイムで随時更新するかは、業務の性質とシステムの負荷を総合的に判断して決定します。

エラー処理とアラート機能の設定も重要です。連携処理でエラーが発生した場合の対応手順を明確にし、迅速な問題解決を可能にする仕組みを構築するようにしましょう。

データ連携を事業に活用した企業の事例

ここでは、弊社Sansanのデータ連携によってビジネス成果を上げた企業の事例を紹介していきます。

ウィングアーク1st株式会社の事例

ウィングアーク1st株式会社は、帳票・電子ドキュメント事業とデータ活用事業を展開する企業です。

導入前は各営業担当者が個別に名刺を管理しており、顧客訪問時に「この間、営業の○○さんに会いましたよ」と言われても適切な対応ができない状況でした。また、既存顧客の情報は手作業でメンテナンスしており、顧客対応の重要度を定量的に把握する方法もありませんでした。

そんな中、弊社のSansanとSansan DataHubの導入により、名刺情報とSalesforceのデータが自動連携され、「いつ、誰が、どの方に会って、どんなことをしたのか」が可視化されるようになりました。

結果として、営業活動の質が大幅に向上し、顧客からも「情報連携ができている会社ですね」と評価されるようになりました。この仕組みに関心を持った顧客から相談を受けることも増え、新たなビジネス展開につながっています。

こちらの事例については、以下の記事で詳しく紹介していますのでご参照ください。

NECソリューションイノベータ株式会社の事例

NECソリューションイノベータ株式会社は、デジタルマーケティングの展開を本格化する中で、高品質なデータを必要としていました。

展示会などで獲得した名刺のデータ化に3週間ほどを要し、データクレンジング作業に毎月35時間ほどをかけるなど、データ整備に大きな負担がかかっていました。また、部署名や役職名の表記揺れにより、適切なセグメント分析ができないなど、データの品質に関する課題も抱えている状況でした。

そんな中、Sansanの導入により、獲得した名刺を即時データ化することで、展示会開催からフォローまでの時間が3分の1に短縮されました。くわえて、「Sansan Data Hub」によって、リードデータのリッチ化が実現し、獲得したリードが想定しているペルソナと本当に合致しているのかといった検証や、ターゲットのセグメントに対して関連性の高いコンテンツを確実に届ける、といったアプローチが以前に比べて大幅に高い精度で行えるようになりました。

結果として、マーケティング起点の案件創出額が2.3倍に増加し、データクレンジング時間は月12時間まで削減されました。

同社では「デジタルマーケティングにおいて、ツール選定以上にデータ品質の向上が重要」と評価され、Sansanが重要なインフラとして位置づけられています。

こちらの事例については、以下の記事で詳しく紹介していますのでご参照ください。

まとめ

データ連携は、散在するデータを統合して業務効率化を実現し、データドリブンな意思決定を可能にする重要な取り組みです。ETLツール、EAIツール、API連携、RPA、ファイル連携などさまざまな手法があり、企業の要件に応じて最適な方法を選択することが成功の鍵となります。

ウィングアーク1st株式会社やNECソリューションイノベータ株式会社の事例からも分かるように、適切なデータ連携により営業効率の向上、マーケティング精度の改善、業務プロセスの最適化といった具体的な成果を実現できます。

データ連携は、業務効率の向上や高度な分析によるマーケティング強化を実現する重要な手段です。

Sansanのデータ連携ソリューションなら、名刺情報をSFA・CRM・MAと自動連携し、「名寄せ」と「属性情報の付与」によってデータの精度と活用範囲を大きく向上させることが可能となるため、入力工数を削減しながら信頼性の高いデータ基盤を構築できます。顧客データを最大限に生かしたい企業にこそ、Sansanのデータ連携は有効な選択肢です。

データ連携による営業・マーケティングの加速を実現したい方は、ぜひご検討ください。

3分でわかるSansan

ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部