- マーケティング

失注分析のやり方とは?効果的な進め方や分析を成功させるためのポイントを紹介

公開日:

更新日:

失注分析とは、商談が成約に至らなかった要因を分析し、営業活動の改善につなげる重要な手法です。適切な分析と活用により、営業パフォーマンスの向上と企業の成長を実現できます。

本記事では、失注分析の基本概念から具体的な実施方法、活用のポイントまでを詳しく解説します。失注分析の効果的な進め方や分析結果を生かしたアクションプランの立て方までまとめているため、参考にしていただけると幸いです。

マーケティングでの活用メリットをご紹介

失注分析とは?

失注分析は、商談が成約に至らなかった要因を体系的に調査し、改善点を見いだす手法です。失注分析により、営業活動の弱点を特定し、戦略的な改善ができます。

具体的な効果として、商品・サービスの改善や営業担当者のスキル向上、顧客ニーズの深い理解などが期待できます。分析後はデータに基づいた客観的な評価を行うため、営業プロセス全体の最適化を目指すことが可能です。

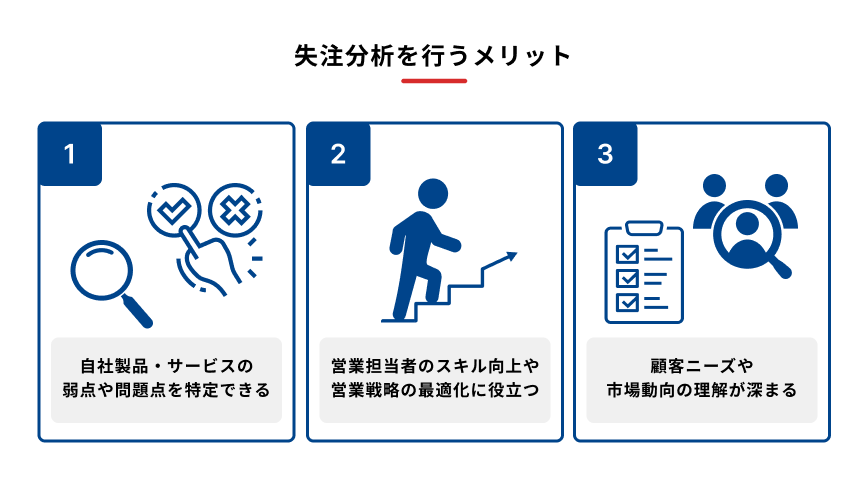

失注分析を行うメリット

失注分析のメリットは以下の通りです。

- 自社製品・サービスの弱点や問題点を特定できる

- 営業担当者のスキル向上や営業戦略の最適化に役立つ

- 顧客ニーズや市場動向の理解が深まる

詳しく解説します。

自社製品・サービスの弱点や問題点を特定できる

失注分析により、自社製品やサービスの改善点を明確に把握できます。顧客からのフィードバックや競合との比較を通じて、具体的な課題が見えてくる点がメリットです。

例えば、機能の不足や価格設定の問題など、製品自体に関する課題を特定できます。課題点を製品開発チームと共有すれば、市場ニーズに合った製品改良が可能です。

営業担当者のスキル向上や営業戦略の最適化に役立つ

失注分析は、営業担当者の能力開発に直結します。個々の営業担当者の強みや弱みを特定し、的確な研修プログラムを設計することが可能です。

また、失注データを分析することで、効果的な営業アプローチや商談の進め方が明らかになります。結果として、営業チーム全体の生産性向上と成約率の改善が期待できます。

顧客ニーズや市場動向の理解が深まる

失注分析を通じて、顧客の真のニーズや購買決定要因を深く理解できます。表面的な理由だけでなく、潜在的なニーズや課題を把握することが可能です。

さらに、失注データから市場トレンドや競合状況を読み取れます。そのため、市場の変化に先んじた戦略立案や、競合他社との差別化ポイントの明確化が期待できます。

失注分析が必要になる要因

失注分析が必要になる要因は以下が関連しています。

- 自社製品・サービスの課題

- 市場環境や競合の影響

- 営業活動に関連する要因

詳しく見ていきましょう。

自社製品・サービスの課題

自社製品やサービスに関連する失注要因には、機能の不足や価格設定の問題、品質の低さなどがあります。内的要因(自社に起因する要因)を特定することで、製品開発やサービス改善の方向性が明確になります。

例えば、特定の機能の不足が失注の主要因であれば、機能の追加や強化を優先的に行うことが可能です。価格競争力の低さが問題であれば、コスト構造の見直しや付加価値の向上を図る必要があります。

市場環境や競合の影響

市場動向や競合他社の動きは、失注に大きな影響を与えます。新たな競合製品の登場や市場ニーズの変化により、自社製品の競争力が低下する可能性があります。

外的要因(市場環境や競合に関する要因)の分析結果は、競争戦略の立案に直接活用することが可能です。例えば、失注分析を行えば競合他社の強みを特定でき、対抗する差別化戦略を立てられます。

市場トレンドを先取りした新製品開発や事業展開の方向性を決定する際の重要な指針にもなるため、失注分析は重要な取り組みです。

営業活動に関連する要因

営業プロセスや営業担当者のスキルに関連する失注要因には、ニーズ把握の不足や提案力の弱さ、フォローアップの不足などがあります。要因を特定すれば、営業活動の具体的な改善点を明らかにすることが可能です。

営業活動関連の要因分析は、営業力強化に直結します。例えば、商談の初期段階でのニーズ把握が不十分であることが分かれば、ヒアリングスキルの向上を図るトレーニングを実施するといった対策が必要です。

提案書の質が低いことが問題であれば、提案書作成のガイドラインを整備するといった具体的な対応策を実施できます。

失注分析の効果的な進め方

失注分析を効果的に進めるには、体系的なアプローチと明確な手順が必要です。具体的な進め方は以下の通りです。

- データの収集と整理を実施する

- 要因の分類と分析を行う

- パターンを発見して傾向を読み取る

- 改善策の立案を行う

- PDCAサイクルを実施して継続的に改善する

詳しく解説します。

1.データの収集と整理を実施する

まずは、データの収集と整理を実施しましょう。データを漏れなく収集するためには、営業活動の各段階で適切な情報記録の仕組みを整備する必要があります。

失注分析に必要なデータ例をまとめると、以下の通りです。

- 顧客情報(企業名、業種、規模など)

- 商談内容(提案内容、金額、期間など)

- 失注理由

- 競合情報(競合他社名、選定理由など)

- 商談プロセス(各段階の日付、担当者など)

- 営業担当者情報

- 商品/サービス情報

- 顧客ニーズ/要望事項

- 市場/業界動向

収集したデータは、分析しやすい形に整理します。例えば、失注理由をカテゴリー別に分類したり、顧客属性ごとにデータをグループ化したりしましょう。

整理を行えば、後の分析作業が効率化され、より深い洞察を得ることが可能です。

2.要因の分類と分析を行う

次に、失注要因を適切に分類するためにも、内的要因と外的要因に大別します。製品関連や価格関連、営業プロセス関連などの詳細なカテゴリーに分類しましょう。

分類された要因を深く分析するためには、単純な集計だけでなく、クロス分析や時系列分析などの手法を用います。クロス分析は複数の変数を掛け合わせて関係性を調べる手法で、データの傾向や特徴を多角的に把握できます。

時系列分析は時間経過に伴うデータの変化パターンを分析し、トレンドや季節性を特定して将来予測に活用する手法です。顧客セグメントごとの失注理由の傾向を分析したり、失注率の推移と市場環境の変化を照らし合わせたりすれば、より深い洞察を得られます。

3.パターンを発見して傾向を読み取る

失注データから意味のあるパターンを見いだすには、データの可視化が効果的です。グラフや図表を活用することで、数値の羅列だけでは気づきにくい傾向やパターンを視覚的に捉えられます。

発見されたパターンから有用な洞察を得るには、「なぜ」という問いを繰り返すことが重要です。

例えば、特定の顧客セグメントで失注率が高い場合、なぜそのセグメントで失注が多いのか、背景にある要因は何かを深掘りしましょう。

深掘りをすれば表面的な現象だけでなく、根本的な課題を特定できます。

4.改善策の立案を行う

分析結果に基づいて効果的な改善策を立案するには、SMART原則を活用しましょう。SMART原則は抽象的な目標ではなく、具体的かつ測定可能な改善策を設定するためのフレームワークです。

SMART原則の要点をまとめると以下の通りです。

項目 | 要点 |

|---|---|

Specific(具体的) | ・目標を明確かつ具体的に定義する ・曖昧さを排除し、何を達成したいのかを明確にする |

Measurable(測定可能) | ・目標の進捗や達成度を数値化できるようにする ・具体的な指標を設定し、進捗を追跡可能にする |

Achievable(達成可能) | ・現実的で達成可能な目標を設定する ・チャレンジングでありながら、リソースや能力の範囲内であることを確認する |

Relevant(関連性) | ・目標が組織や個人の大局的な目的や価値観と合致していることを確認する ・目標達成が全体的な成功にどう貢献するかを明確にする |

Time-bound(期限付き) | ・目標達成の明確な期限を設定する ・時間枠を設けることで、緊急性と集中力を生み出す |

改善策を選ぶときは、「どれだけ効果があるか」と「どれくらい簡単にできるか」の2つの視点で考えるとよいでしょう。効果が大きく、比較的簡単にできる改善策から始めると早く結果が出やすくなります。

また、計画を立てるときは誰が担当するのか、何が必要なのかをはっきりさせておくと計画通りに実行しやすくなります。

5.PDCAサイクルを実施して継続的に改善する

失注分析を行う際には、PDCAサイクルを実施して継続的な改善を行いましょう。具体的な流れは以下の通りです。

- Plan:分析計画の立案

- Do:分析の実施と改善策の実行

- Check:効果の測定

- Act:さらなる改善策の検討

上記のサイクルを定期的に回すことで、継続的な改善が可能になります。

継続的な改善プロセスを組織に定着させるには、経営層の積極的な参加と組織全体の理解度向上が不可欠です。失注分析の結果と改善策を定期的に共有する場を設け、改善の成果を評価・表彰する仕組みを導入すれば、組織全体の改善意識を高められます。

失注分析の実施タイミング

失注分析は、定期的かつ特定の状況下での実施が重要です。定期的な分析は、四半期や半期ごとに行うことで、継続的な改善と長期的なトレンドの把握が可能になります。

一方、受注率の急激な低下や大型案件の失注など、特定の状況下では即座に分析を行う必要があります。結果として、問題の早期発見と迅速な対応が可能です。

また、新製品の投入や新規市場への参入時にも集中的な失注分析を行えば、戦略の軌道修正を適切に行えます。

失注分析で活用すべき分析手法

失注分析には、定量的手法と定性的手法を組み合わせて活用する方法が効果的です。ここでは、定量的分析手法と定性的分析手法について詳しく解説します。

定量的分析手法

定量的手法は数値データを統計的に分析し、全体的な傾向や相関関係を把握する手法です。定量的分析手法には失注率分析やクロス分析、時系列分析などがあります。

分析手法 | 特徴 |

|---|---|

失注率分析 | ・全体や特定セグメントの失注率を算出する ・問題領域を特定しやすい ・改善の効果を数値で把握できる |

クロス分析 | ・複数の要因の関連性を分析できる ・失注に影響を与える要因の組み合わせを明らかにする ・セグメント別の傾向を把握しやすい |

時系列分析 | ・失注率の推移やトレンドを把握できる ・季節変動や周期性を特定できる ・将来の予測に活用しやすい |

定量的分析から得られる洞察は、客観的かつ数値化された形で提示できるため、経営判断や戦略立案の根拠として活用しやすいです。例として、特定の商品カテゴリーや顧客セグメントでの失注率が高いことが判明すれば、改善点に焦点を当てた対策法を立案できます。

定性的分析手法

定性的手法は、個別の事例や顧客の声を深く掘り下げ、数値だけでは見えない洞察を得るための手法です。定性的分析手法には顧客インタビューやテキストマイニング、ケーススタディーなどがあります。

分析手法 | 特徴 |

|---|---|

顧客インタビュー | ・顧客から直接、詳細な情報や感想を得られる ・非言語コミュニケーションも観察できる ・柔軟に質問を変更し、深掘りが可能 |

テキストマイニング | ・大量のテキストデータから傾向や特徴を抽出できる ・客観的かつ網羅的な分析が可能 ・潜在的なトピックや感情を発見できる |

ケーススタディー | ・特定の事例を深く掘り下げて分析できる ・複雑な状況や背景要因を理解しやすい ・具体的な教訓や洞察を得られる |

定性的分析から得られるインサイトは、顧客の真のニーズや購買決定プロセスの理解に役立ちます。例として、顧客インタビューを行えば、表面的な失注理由の背後にある潜在的なニーズや不満を発見することが可能です。

得た情報は、製品開発や営業アプローチの改善に直接活用できます。

失注分析を成功させるためのやり方

失注分析を成功させるには、以下のポイントを抑えることが大切です。

- 客観的なデータ収集と分析手法の確立

- 組織横断的なチーム編成と情報共有の仕組みを構築

- SFAやExcelなどの分析に役立つツールを活用

詳しく見ていきましょう。

客観的なデータ収集と分析手法の確立

失注データを客観的に収集するには、標準化されたフォーマットや基準を設けることが重要です。例えば、失注理由を「価格」「機能」「サポート」などのカテゴリーに分類し、それぞれの割合を数値化します。

信頼性の高い分析結果を得るには、複数の視点からデータを検証することが有効です。営業担当者の報告だけでなく、顧客へのフォローアップ調査や競合情報の分析も組み合わせて、多角的な分析を行いましょう。

組織横断的なチーム編成と情報共有の仕組みの構築

失注分析のための効果的なチーム編成を行う場合、営業部門だけでチームを組むのは避けましょう。製品開発やマーケティング、カスタマーサポートなど、異なる部門からのメンバーを含めることが重要です。

多様な視点を取り入れることで、より包括的な分析が可能になります。部門間での円滑な情報共有を実現するには、定期的な分析会議の開催や、分析結果を共有するためのダッシュボードの活用が効果的です。

また、失注事例をデータベース化して全社で学習できる仕組みを構築することで、組織全体の営業力向上につながります。

SFAやExcelなどの分析に役立つツールを活用する

失注分析には、SFAやExcelなどが代表的なツールとして活用されています。

SFAは営業データを一元管理することができ、多角的な分析が可能です。

一方、Excelは使い慣れたツールとして、関数やピボットテーブルを使用した基本的な分析に適しています。SFAは高度な分析や大量データの処理に強く、Excelはカスタマイズ性が高いという特徴があります。

データ量や分析の複雑さに応じて、適切なツールを選択することが重要です。小規模分析から始めてExcelを使用し、徐々にSFAへ移行する段階的アプローチも効果的です。

失注分析後の具体的なアクションプラン

失注分析の結果を実際のビジネス改善につなげるには、具体的なアクションプランの立案が不可欠です。失注分析後は、以下の手順に従って現場の見直しを行いましょう。

- 商品・サービスの改善

- 営業活動の最適化

- 営業スキルの向上

詳しく解説します。

商品・サービスの改善

失注分析結果に基づいて商品やサービスを改善するには、顧客の声を直接反映させることが重要です。例えば、機能不足が失注理由であれば、機能の追加を検討しましょう。

価格が課題であれば、コスト構造の見直しや付加価値の向上を図ります。顧客ニーズに適応するための具体的な戦略として、顧客セグメント別のカスタマイズや競合との差別化ポイントの強化、新機能の開発などが挙げられます。

戦略を実行する際は、開発チームと営業チームの密接な連携が不可欠です。

営業活動の最適化

失注分析を通じて特定された営業プロセスの問題点を改善するには、各段階での課題を明確にしてから対策を講じましょう。例えば、初期段階でのニーズ把握が不十分であれば、ヒアリングシートの改善や顧客情報の充実を図ります。

営業活動の効率化と効果向上のための具体的な施策には、商談プロセスの標準化や提案書テンプレートの整備、成功事例の共有などがあります。また、AIを活用した商談支援ツールの導入も営業活動の最適化に有効です。

営業スキルの向上

失注分析結果を営業チームの能力開発に活用するには、個々の営業担当者の強みと弱みを特定し、適切なトレーニングプログラムを設計します。例えば、商品知識が不足している場合は、製品研修を強化します。

効果的な営業トレーニングプログラムの設計と実施には、ロールプレーイングやメンタリングなどの手法がおすすめです。他にも、eラーニングシステムを活用すれば、個々の営業担当者のペースに合わせた学習が可能になります。

まとめ

失注分析は、営業活動の改善と企業の競争力強化に不可欠な取り組みです。定期的な分析と継続的な改善により、受注率の向上と顧客満足度の増加が期待できます。

失注分析に必要な顧客データの一元管理を行えるツールとして、営業DXサービスSansanがおすすめです。Sansanを利用すれば、正確で最新の顧客情報を基に、より精度の高い失注分析を実施できます。

効率的かつ効果的な失注分析の実施により、営業活動の継続的な改善と企業の成長を支援します。失注分析を通じた継続的な改善を行いたいと考えている場合は、ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかるSansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部