- マーケティングノウハウ

BtoBのカスタマージャーニーとは?特徴やメリット、作成方法を解説

公開日:

更新日:

自社の顧客が、商品やサービスの購入にたどり着くまでの道筋を「カスタマージャーニー」といいます。

BtoCでは、カスタマージャーニーを理解することの重要性が広く知られていますが、BtoBにおいても、適切な営業・マーケティング施策の立案に役立てることが可能です。

この記事では、BtoB企業のカスタマージャーニーの基礎から、カスタマージャーニーマップの作成手順、作成時の注意点まで徹底解説します。自社の顧客理解にぜひお役立てください。

既存顧客の売上アップを実現する

BtoBのカスタマージャーニーの特徴

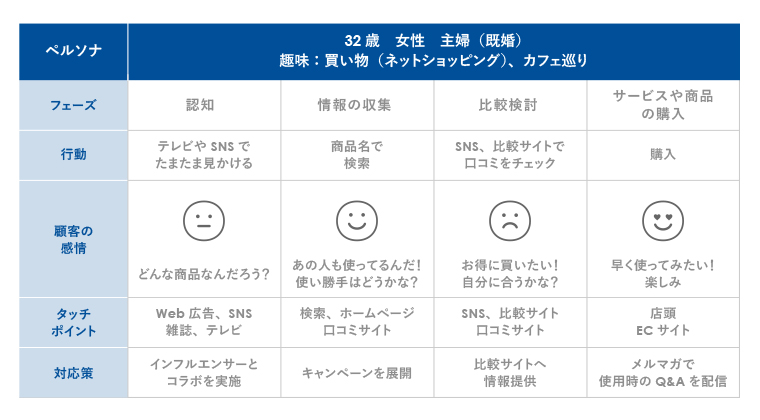

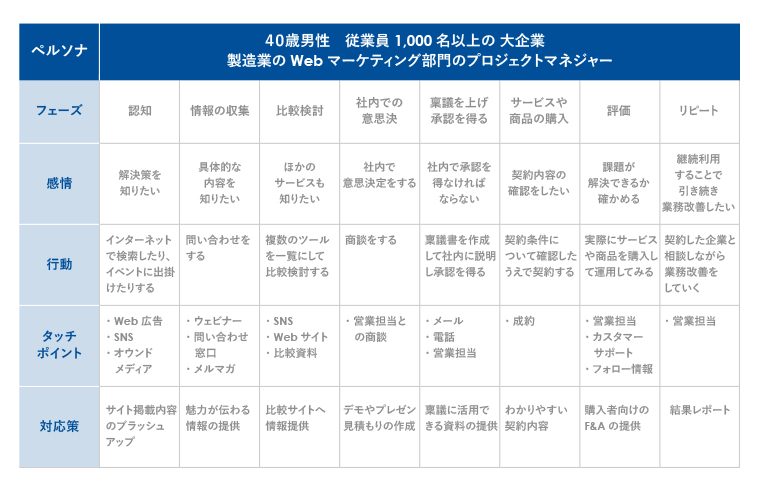

カスタマージャーニーは、日本語に直訳すると「顧客の旅」となり、顧客が商品を認知してから、検討・導入に至るまでの流れを旅行に例えたものです。この流れをまとめて可視化した図をカスタマージャーニーマップといいます。

カスタマージャーニーマップでは、導入までの流れの中に、顧客の行動や感情、タッチポイント、対応策も入れ込んでいくのが一般的です。

BtoCの場合は、顧客が個人(一般消費者)になりますが、BtoBでは、組織(企業)・個人(担当者など)の両方のペルソナ設定が必要です。また、意思決定者が複数名存在するのもBtoBの特徴で、多くの関係者の合意を得なければなりません。その分、購買の決定プロセスも長期にわたります。

顧客とのタッチポイントも、プレスリリースなどフォーマルなものが多くなるのが一般的です。

BtoB企業がカスタマージャーニーマップを作るメリット

認知から導入に至るまで多くの関係者が携わり、購買プロセスが複雑化するBtoBでは、各フェーズで関わる担当者の立ち位置や、その心理状況を理解するうえでも、カスタマージャーニーマップの作成が欠かせません。ここでは、BtoB企業がカスタマージャーニーマップを作るメリットをいくつか紹介します。

顧客と長期的な関係が築ける

BtoBは、BtoCに比べて商品やサービスの単価が高いケースが多いため、購買決定までに時間がかかるのが通常です。そのため、BtoB企業は、顧客に対して中長期的にアプローチしなければなりません。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客の行動や、そのときの心理状況が可視化できます。それを踏まえたうえで対応することで、顧客体験を効果的に高める施策を実行可能です。

また、顧客と良好な関係を築きつつ、商品・サービスの導入までの道筋を作りやすくなるのも、カスタマージャーニーを作成するメリットといえるでしょう。

社内で情報共有しやすくなる

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客に対する情報を社内で共有できます。それにより、顧客と直接的な接点がない部署も、顧客に対する理解を深めることができ、企業として一貫したマーケティング活動が実現します。

顧客に対する共通の認識があることで、部署間の連携もしやすくなるでしょう。

施策の優先度が付けやすくなる

カスタマージャーニーマップを活用すると、施策の優先度を付けやすくなります。

例えば、顧客が情報収集の段階でつまずいていることがわかったら、情報提供のプロセスを優先して改善することで、取りこぼしていたリードを確実に拾うことが可能です。

また、カスタマージャーニーマップで顧客の行動や心理状況を可視化することは、顧客の視点に立った施策の立案にもつながります。顧客のニーズを把握し、優先度を付けることで、より効果的な施策を実施できるでしょう。

社外の関係者と連携しやすくなる

カスタマージャーニーマップは、社外の関係者との連携にも役立てられます。

営業やマーケティングの施策を実行するためには、社外のデザイナーやマーケティング支援会社といったビジネスパートナーの協力が欠かせません。

カスタマージャーニーマップを用いて自社の顧客について説明することで、企業と顧客のタッチポイントが明確になり、より効果的な戦略立案につながります。

社外のビジネスパートナーと足並みをそろえて、一貫したマーケティング活動が実施できるのもカスタマージャーニーマップを作成するメリットの一つです。

BtoBのカスタマージャーニーマップの作成方法

BtoBのカスタマージャーニーマップは、BtoCと作り方に違いがあります。ここでは、BtoBのカスタマージャーニーマップの作成方法について解説します。

1. 目的とゴールを決める

カスタマージャーニーマップの作成は、目的とゴールを決めたうえでスタートしないと効果が出ません。

カスタマージャーニーマップを作成する目的の例は、次の通りです。

- 新しくリリースした商品やサービスの購入率を向上させる

- 既存顧客をリピート購入につなげる

- 社内全体で顧客に対する理解を深め、顧客満足度の向上をめざす

さらに、どうなったらその目的が達成されるのかというゴールの明確化も大切です。ゴールを具体的に数値化したうえで設定しましょう。

2. 企業・担当者のペルソナを設定する

目的とゴールが決まったら、企業とその担当者のペルソナを設定します。ペルソナは、既存顧客をもとにするか、新たに市場を開拓する新規顧客を想定するかで変わってきます。

既存顧客の場合は、営業担当者やカスタマーサクセス担当者にヒアリングしたり、既存顧客のデータを分析したりして作成しましょう。新規顧客の場合は、ターゲットとなる顧客に対して、インタビューやアンケートを実施する方法が効果的です。

また、BtoBのターゲットは企業となるため、担当者個人としての欲求ではなく、組織としての目的(課題解決)を設定するのがポイントとなります。ここが、BtoCとBtoBで明確に異なる部分です。

■企業ペルソナの項目例

- 業種

- 扱っている商品やサービス

- 売り上げの規模

- 従業員の数

- 企業文化

- 課題

- 今後の展望

■担当者ペルソナの項目例

- 部署

- 予算

- 企業規模

- 役職

- 業種

- 現在の課題

- 今後実現したいこと

3. 契約までの行動を洗い出す

ペルソナが設定できたら、企業が商品やサービスを購入するまでのプロセスを具体的に洗い出します。自社のサービスを担当者がどのようなきっかけで認知し、その後、どのような行動をするかを具体的に書き出しましょう。

営業担当者とマーケティング担当者の意見を踏まえて、バランスの取れたカスタマージャーニーマップを作成することが重要です。

4. 企業担当者の思考や感情を想像する

カスタマージャーニーマップを作成する際は、企業担当者の行動だけでなく、感情の変化にも着目しましょう。

BtoBの場合は、商品やサービスが顧客の課題解決に役立つことが目標です。そこにいたるまでの感情の変化を、カスタマージャーニーマップに記載していきます。

設定したペルソナを思い浮かべながら、思考や感情について書き出していくと良いでしょう。

5. 課題・顧客接点を検討する

ここまでの過程で、認知から購買までのプロセスが可視化できたら、企業担当者の課題と顧客接点の整理に移ります。

企業担当者のニーズを満たしていない部分はないか、もし満たしていないとしたら、その原因は何かなどの課題を分析しましょう。さらに、企業担当者のニーズに対して、すでに自社が提供しているものと、現状の満足度も分析します。

また、顧客接点についても検討しておかなければなりません。顧客接点の例としては次のようなものがあります。

- Web広告

- オウンドメディア

- プレスリリース

- SNS

- ウェビナー

- オフラインセミナー

- カスタマーサポート

- DM

- メルマガ

6. 課題の解決策を検討し実行する

ここまでのプロセス課題を洗い出したら、解決策を検討します。BtoBは、BtoCに比べて顧客との接点が限られるため、その中でどのようにアプローチしていくかを考えることが重要です。

アプローチ方法の効果が正しいかどうかの測定をするために、KPIは必ず設定しましょう。必要に応じて、カスタマージャーニーマップの見直しも行います。

BtoBのカスタマージャーニーマップを作成する際の注意点

BtoBのカスタマージャーニーマップを作成する際には、次のような点に注意しましょう。

企業の悩みをとらえる

顧客となる企業がどのような課題を持っているのかは、常にチェックしておく必要があります。

企業の課題を知る方法としては、実際の顧客である企業を調査するのが理想です。ただし、あまりにも時間がかかると施策が進められないため、営業担当者からヒアリングしたり、日々のデータを分析したりして、課題を洗い出す方法がおすすめです。

ペルソナの対象に近い関係者にゲストとして来てもらい、意見を聞くのも方法の一つです。

比較検討がある前提で取り組む

BtoBの場合、さまざまなサービスを比較検討して導入するかどうかを決めるのが一般的です。そのため、比較検討が起こる前提で、カスタマージャーニーマップの作成に取り組む必要があります。

競合他社のサービスについての知識と対策を踏まえて、カスタマージャーニーマップを作成するのがポイントです。

企業全体で取り組む

カスタマージャーニーマップの作成は、社内の関係者が協力しないとうまくいきません。マーケティング部門だけでなく、営業、カスタマーサクセスといった複数の部署が連携することが必要です。

各部署がカスタマージャーニーマップの作成に参加することで、課題の解決策が充実するだけでなく、施策を実行に移す際にもスムーズに進められるでしょう。

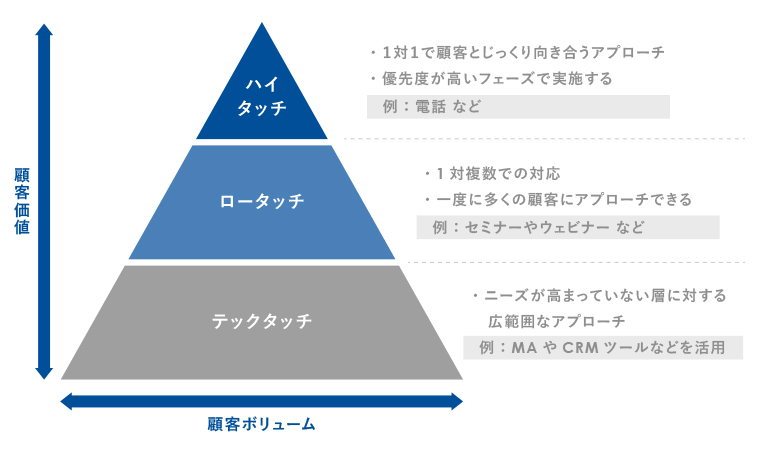

フェーズごとの優先度や対応方法を決めておく

素晴らしい施策が複数立案できたとしても、それをすべて同時に実行することは、リソースの問題で難しいでしょう。フェーズごとの優先度や対応方法を決めておき、優先度の高いものから実行に移していくことが重要です。

その際に役立つのが、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチという考え方です。

- ハイタッチ:1対1の個別対応(電話など)。それぞれの顧客とじっくり向き合うことが可能で、優先度が高いフェーズで実施する。

- ロータッチ:1対複数での対応(セミナーやウェビナーなど)。一度に多くの顧客にアプローチできるのがメリット。

- テックタッチ:1対複数での対応(MAやCRMツールなどのテクノロジーを用いる)。今すぐ商品やサービスを必要としていない層へのアプローチ。

定期的な振り返りと改善を実施する

実行した施策に思ったような効果が出ない場合は、カスタマージャーニーマップから見直さなければなりません。

また、事業のフェーズが変わった際にも、カスタマージャーニーマップの修正が必要です。定期的に施策の振り返りを行いながら、KPIとあわせてカスタマージャーニーマップも見直していきましょう。

まとめ

カスタマージャーニーマップは、BtoCだけでなくBtoBでも有効です。商品やサービスの単価が比較的高額で、検討期間も長期に及ぶBtoBでは、カスタマージャーニーマップによって顧客の行動や心理状況を可視化することが重要です。それにより、アプローチの最適化が実現します。

カスタマージャーニーマップを作成する際は、顧客となる企業の課題を適切にとらえ、部署を越えて連携しながら取り組むのがポイントです。定期的な振り返りも必要となるでしょう。

営業DXサービス「Sansan」は、複数チャネルから得た情報を統合し、企業独自のデータベースを構築することで、マーケティングや営業活動に活用できるシステムです。

顧客情報や接点情報など、Sansanに蓄積されたデータを活用することで、より精度の高いカスタマージャーニーマップを作成できます。BtoBマーケティングに課題を感じている方はぜひ導入を検討ください。

3分でわかる Sansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部