- 営業ノウハウ

インサイドセールスとは?導入のメリットと成功のポイントを解説

公開日:

更新日:

営業DXによる競争力強化の重要性が高まる中で、その有力な施策として注目を集めているのがインサイドセールスです。単なるテレアポではなく、データに基づく見込み客の育成とフィールドセールスへ優良案件のトスが可能になります。

本記事では、インサイドセールスの基本的な概念や、営業プロセスにおける位置づけ、導入メリットや成功のポイントを解説します。営業プロセスの見直しや改善の際に、ぜひ参考にしてみてください。

リード育成の課題を解決する

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、社内にいながら実施する営業活動です。

近年は営業の重要な一部門(プロセス)として、インサイドセールスを導入する企業が増えています。

インサイドセールスが注目されるようになった理由には、コロナ禍で人流が制限されたことや、電話以外のコミュニケーション手段が充実したことなどがあります。

業務内容は非対面による見込み顧客の育成

インサイドセールスは、電話やメール、Webサイト、SNSなど、非対面のコミュニケーションツールを用いる営業活動です。

一般的にインサイドセールス部門は、マーケティング部門とフィールドセールス部門の中間に位置づけられ、見込み客の育成を主な業務とします。

したがって、インサイドセールスの導入は、営業活動・営業プロセスの「分業化」を意味します。

目的はフィールドセールスへの見込み案件の引き渡し

インサイドセールスの目的は、フィールドセールスへ成約の可能性が高いホットリードや見込み案件をトスアップすることです。

商材によってはインサイドセールスのみで成約にいたる場合もありますが、BtoB営業においてはほとんどの場合、クロージングはフィールドセールス部門にゆだねられます。

テレアポとの違い

テレアポもフィールドセールスへの案件の引き渡しが目的ですが、引き渡される案件の内容は多くの場合「訪問営業のアポイントが取れた」ことに限られます。

それに対してインサイドセールスは、リードナーチャリング(見込み客の育成)をおこない、成約の確度の高まった案件をフィールドセールスに引き渡すのが目的です。

テレアポで架電する見込み客リストは、断られたら次々にコール先を変えていく「架電リスト」にすぎないケースが少なくありません。しかし、インサイドセールスにおける見込み客は、電話以外にメールやSNSなどのさまざま接触手段を活用して、時間をかけて育成すべき対象です。

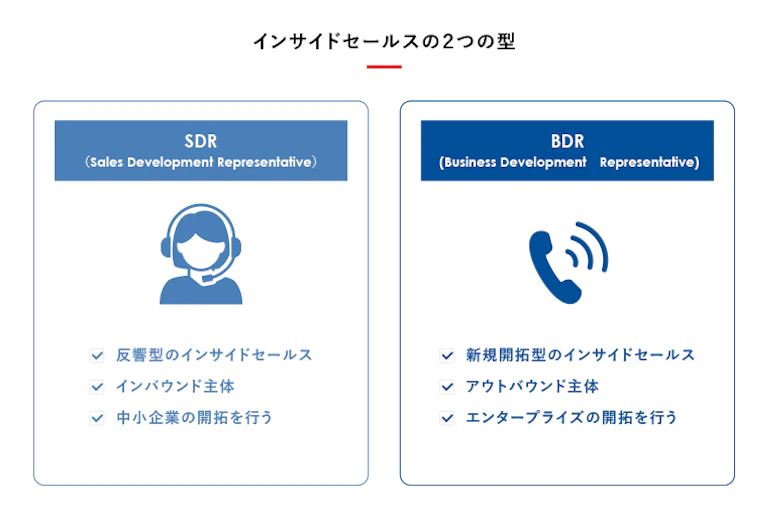

インサイドセールスの分類

インサイドセールスは、インバウンド型あるいは反響型といわれるSDRと、アウトバウンド型あるいは新規開拓型といわれるBDRに分類されます。

それぞれについて説明します。

反響型のSDR

SDR(Sales Development Representative)は、インバウンド型あるいは反響型といわれる営業手法で、資料請求や問い合わせなど何らかのアクションがあった見込み客が対象です。

見込み客からのアクション、アプローチに適切に対応し、育成したうえでフィールドセールスに引き渡します。

自発的にアクションを起こした顧客は、購入意欲の高いホットリードの可能性があるため、その熱が冷めないうちの迅速な対応が肝要です。

新規開拓型のBDR

BDR(Business Development Representative)は、アウトバウンド型あるいは新規開拓型といわれる営業手法です。

BDRでは、自社や自社製品を知らない潜在顧客を含めて、戦略的にターゲットを選定してアプローチします。自社製品・サービスが、顧客の課題のソリューションとなるターゲットを見定めることがもっとも重要です。

ターゲット選定の段階から、アカウント・ベースド・マーケティング(ABM)と呼ばれる集中的で戦略的な手法がよく用いられています。

インサイドセールスを導入するメリット

インサイドセールスを導入するメリットには次のようなものがあります。

- 営業プロセスの分業化による緻密な見込み客育成ができる

- 成約確度の高い案件をフィールドセールスにパスできる

- 営業活動が標準化され、属人化を防げる

- 成果を可視化することでモチベーションが向上する

1.営業プロセスの分業化によって緻密な見込み客育成ができる

営業プロセスを、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールに分業化することで、より緻密な見込み客の育成が可能になります。

見込み客の発掘から育成、商談までを1人の営業パーソンが一貫して行うのは、情報チャネルが多岐にわたり、膨大な情報が蓄積する現代の営業ではきわめて困難です。

アプローチのタイミングを見逃す、遅れるなどの機会損失が生じがちで、営業スキルの養成にも年月とコストがかかります。

2.フィールドセールスに成約確度の高い案件をパスできる

顧客のもとに足を運ぶフィールドセールスは、成約にいたらなかった場合の労力、時間、費用のロスが大きくなります。

非対面で実施できるインサイドセールスによって見込み客を育成し、成約確度の高い案件をフィールドセールスにパスすることにより、営業部門の生産性向上が可能です。

3.営業活動が標準化されて属人化を防げる

インサイドセールスを立ち上げ、運用していくためには、これまでの営業プロセスの可視化や分業化が必要です。関係するメンバーの進捗や工程別のボトルネックを共有することができるため、業務を標準化するための働きかけがしやすくなります。

それにより、組織のスキルをボトムアップするだけでなく、トッププレーヤーのやり方や進め方も共有しやすくなることから、属人化の解消につなげることもできるでしょう。

4.成果を可視化することでモチベーションが向上する

営業プロセスの分業化には、各部門がKPIを設定して成果を可視化することが必要です。それによって、各チームが自身の目標に集中することができ、業務へのモチベーションの向上が期待できるでしょう。

KPIに基づいた業務の遂行が浸透し、次のプロセスを担当するチームが納得する成果を出すことで、関係部署との協力関係が成立します。

インサイドセールスを導入するデメリット

インサイドセールスの導入には、次のようなデメリットもあります。

- 導入コストやリソースがかかる

- マーケティングやフィールドセールスと情報連携する仕組みが必須

- SFAやCRMによる管理が必要

1.新しく導入コストやリソースがかかる

インサイドセールスに求められるスキルセットは、従来の営業職に必要とされていたものと異なるため、インサイドセールスを導入する際には新たな人材を採用する必要があります。単にフィールドセールスやテレアポをやっていたという経験では十分に活躍できないケースもあるため、立ち上げ時には一定の経験やスキルを持った人材をアサインする必要があるでしょう。

それだけでなく、アポの状況を管理、商談を設定する際にフィールドセールスと連携するためのツールの導入も検討する必要があります。

架電を担当するチームスタッフのほかに、新人の教育係や部門を統括するマネジャーも必要です。市場にもインサイドセールスを専門とする人材はまだまだ少ない傾向にあるため、立ち上げまでに一定の準備期間が必要となることを確認しておきましょう。

2.マーケティングやフィールドセールスと情報連携する仕組みが必須

インサイドセールスを成功させるには、前工程のマーケティング部門や後工程のフィールドセールス部門との連携が必須です。

互いに連携し、協力するためには、情報共有やトスアップのタイミングについて、各部門が納得する仕組みづくりが欠かせません。

分業によってプロセス間の反発や反目が生じるのは組織の常であるため、それを防ぐ仕組みをつくることと、仕組みの見直し・改善によって協業体制を築くことが必要です。

また、部門間の協業体制を機能させるには、各部門のマネジャーが相互に協力し、スタッフへの指導やフォローを行うことが肝要です。

3.CRMやSFAによる管理が必要

営業プロセスの分業に欠かせないのが情報の可視化と共有です。

日々蓄積する膨大な情報を効率的に管理し、可視化して共有するには、SFAなどのデジタルテクノロジーを活用した営業管理ツールの導入が必要になります。

SFAは、営業活動の情報をデータ化して一元管理することで、顧客情報や案件情報の管理・分析を効率化します。CRMは、顧客との関係性を管理し、顧客・見込み顧客とのコミュニケーションやリピートを促進します。MAは、リード獲得やリード育成などのマーケティング活動の一部を自動化し、効率化するツールです。

今日のような情報化社会にあっては、セールステックと呼ばれるこれらのITツールを活用せずに営業活動の効率的な管理をおこなうことは困難です。

CRMやSFA、MAのほかに、ChatworkやSlackなどの社内コミュニケーションツールの活用も有効です。

インサイドセールスの立ち上げに必要なこと

インサイドセールスを立ち上げる際は、次のような手順で体制を整備していきます。

- 立ち上げ目的の定義

- インサイドセールス部門の設立

- スタッフの採用と配備

- 営業データを蓄積・活用する体制の整備

- スタッフ育成のためのスクリプトの作成と訓練

- 適切なKPIの設置

- マーケ部門やフィールドセールスとの協力体制を担保するマネジャーの配備

1.立ち上げ目的の定義

自社の営業課題や問題点を洗い出して、インサイドセールスを導入する目的を定義します。

たとえば、前述した反響型のSDRを目的とするのか、新規開拓型のBDRを目的とするのかでは、立ち上げの要件が大きく異なります。

2.インサイドセールス部門の設立

定義された目的に沿う形で、インサイドセールス部門を設立します。最初は少人数でスモールスタートするケースも多く、効果を検証しながら充実・拡張していきます。

部門の設立には、組織における位置づけ、予算の確保、社員への通知などが必要です。

3.スタッフの採用と配備

実際にインサイドセールスの業務を担当するスタッフを採用し、配備します。

新人を育成する教育係だけでなく、スタッフを管理し支援するマネジャーの配置も必須です。

コール業務をアウトソーシング(外部委託)するケースもあります。その場合は、委託先との連携や情報管理を担保する人材の配備が必要です。

4.営業データを蓄積・活用する体制の整備

営業プロセスの分業と連携には、営業データを蓄積し活用する体制の整備が欠かせません。

具体的には、SFAやCRMなどのITツールの導入とその準備作業が必要になります。準備作業には、現状の営業プロセスの洗い出しと課題やボトルネックの抽出などがあります。

現状分析に基づいて、分業化されたどのチームがどの顧客フェーズを担当し、後工程に送るパイプラインをどう確保するかの体制を整備していきます。

スタッフのITスキルに応じたITツールを導入し、ツールの活用が定着するまでサポートすることも重要です。

5.スタッフ育成のためのスクリプトの作成と訓練

インサイドセールス部門には、営業キャリアのファーストステップとして新人が配属されるケースが多く見られます。

新人教育は、製品を理解するためのマニュアル(セールスブック)やトークスクリプト(台本)を作成し、それを用いて訓練します。

6.適切なKPIの設置

インサイドセールスのKPIには、架電数、家電率、メール開封率、商談化率などさまざまなものがあります。

インサイドセールスの目的に応じた適切なKPIを設置することで、スタッフのモチベーションが高まるとともに、部門間の連携、協力が強化されます。

7.マーケ部門やフィールドセールスとの協力体制を担保するマネジャーの配備

ツールの導入やマニュアルの整備のみでは、分業によって生じる部門間のトラブルや反目を防ぐことが難しいケースも少なくありません。

実際にトラブルや感情の行き違いが生じたときには、いわば両方に顔が利き、ものを言えるマネジャーの存在が、協力体制の修復に不可欠です。

インサイドセールスを成功させるポイント

インサイドセールスを成功させるには次のようなポイントがあります。

- マニュアルの整備と訓練で新人の教育期間を短縮する

- 顧客データを整備し活用することで情報を共有し、属人化を防ぐ

- 定期的にKPIの見直しと修正を行う

- 分業による対立を防ぐために部門間の連携を図る

1.マニュアルの整備と訓練で新人の教育期間を短縮する

インサイドセールスを成功させるためには、新しく入ってきた人材をいち早く戦力にするための仕組みを用意することが立ち上げ当初の重要なポイントになります。

新人の育成期間は、OJTで戦力にするためのプログラムが重要です。商談に至ったトークスクリプトや成功例を分析したうえで、マニュアルやプログラムを用意しましょう。そのうえで、実戦的な研修をおこなうためのスケジュールを組む必要があります。

十分な教育をおこなわず実戦に投入すると、見込み客に悪い印象を与えて会社や製品のイメージを損なうリスクもあります。事前の研修でマナーや、想定される対応Wikiなどを用意しておくことも効果的です。

2.顧客データを整備し活用することで情報を共有し、属人化を防ぐ

分業と協業を前提とするインサイドセールスを成功させるには、情報やノウハウが属人化してしまわないように注意しなければなりません。

属人化を防ぐには、情報の共有と営業プロセスの可視化が求められます。

共有すべき情報には、展示会やイベントなどで入手した名刺、Webサイトへの資料請求などの「顧客情報」があります。

営業プロセスに入った見込み客の育成の進捗情報や、活動情報も共有が必要です。

さらには、プロセスを前進させるために役立つ「営業ノウハウ」も個人のものにせず、できるだけ共有されることが求められます。

3.定期的にKPIの見直しと修正を行う

インサイドセールスの成果を評価するKPIは、スタッフの業務習熟度やその時々の営業課題によって、見直しと修正をおこなう必要があります。

そもそもKPIは売上額などの最終目標を示す数値ではなく、目標を達成するためのプロセスを示す数値です。いま必要なのは架電率を上げることなのか、メール開封率を上げることなのか、いかほど挙げるべきなのかは、状況によって異なります。

4.分業による対立を防ぐために部門間の連携を図る

分業による部門間の対立を防ぐために必要な連携とは、仲良くなるためのコミュニケーション設計ではなく、協力せざるをえない仕組み作りです。

その仕組みづくりの鍵となるのは、マーケティング→インサイドセールス→フィールドセールスという流れ(プロセス)に、後工程から前工程へのフィードバックを組み入れることです。

前工程の仕事のどこが後工程の仕事で役立ったか、役に立たなかったのか、具体的なフィードバックによって実のある連携が形成されていきます。

まとめ

本記事では、インサイドセールスの基本概念や、導入企業が増えている背景、立ち上げに必要なこと、成功のポイントなどを解説しました。

インサイドセールスを成功させるポイントは、顧客データの整理と活用にあります。CRMやSFA、MAなどのセールステックで顧客データベースを構築し、それを活用することで営業成果を高めることができるでしょう。

何より、インサイドセールスが日々活動し、得られた顧客との接点や情報は中長期的な自社の資産となります。目先では商談に至らなかったとしても、接点を絶やさずに課題や状況をヒアリングすることで、未来の商談獲得を継続して行うことができる状態を確立することにつながります。

顧客データベースを活用するためには、CRMやSFAに集約、格納された顧客情報をSansan Data Hubで統合管理することが有効です。

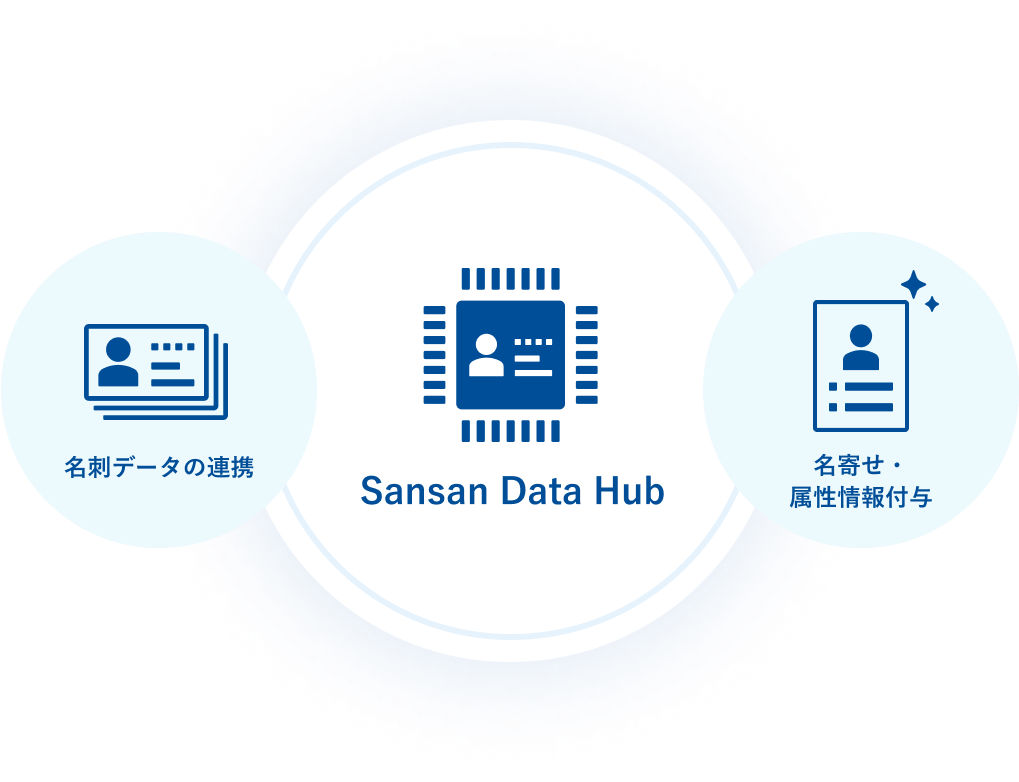

<Sansan Data Hubについて>

- 名刺データをCRM・SFA・MAと連携し、最新で正確な顧客データ基盤を構築

- 高度な名寄せ技術で外部システム上の顧客データを正規化し、企業コードや100種類以上の属性情報を付与

これにより、データクレンジングを効率化し、営業やマーケティングの戦略立案を支援します。また、Salesforceとの連携で顧客データの自動更新が可能となり、運用負担を軽減します。

ぜひ資料や活用例を確認してみてください。

※ Salesforce は Salesforce, Inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。

3分でわかる Sansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部