- 営業戦略

営業戦略とは?戦略の立て方やポイント、役立つフレームワークを紹介

公開日:

更新日:

営業戦略は、効率的かつ効果的な営業活動の推進に欠かせない要素です。綿密な営業戦略を立てることで、組織としての方針や取り組むべき課題を明確にできます。

本記事では、営業戦略の概要や立て方、成功させるためのポイント、営業戦略の立案に役立つフレームワークを詳しく解説します。

既存顧客の売上アップを実現する

営業戦略とは?

営業戦略とは、企業が営業活動を効率的かつ効果的に実施するために設定する指針です。営業戦略は、企業の成長や利益を左右する重要な計画であるため、市場の変化や競合他社の動向を踏まえ、顧客ニーズに適切に対応する方策を練る必要があります。

営業戦略と営業戦術の違い

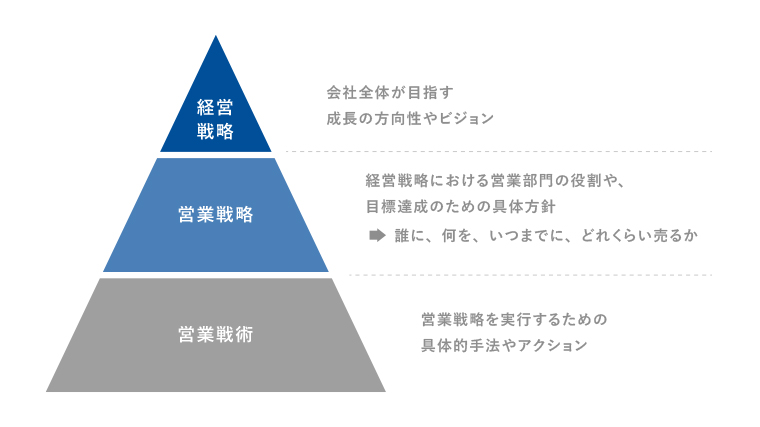

営業戦略が大枠の計画や方針の策定を指すのに対し、営業戦術は営業戦略を具体的に実行するための手法やアクションを意味します。

例えば、新しい商品の営業戦略が「20代〜30代の若者をターゲットにして推進する」というものであれば、営業戦術は「SNS広告を活用してプロモーションを行う」や「ターゲット層が多く訪れるイベントでの宣伝活動を強化する」といった、より詳細な内容になります。

営業戦略が目的地を示すならば、営業戦術はその目的地に到達するための具体的なルートや方法を示すものであるといえるでしょう。

営業戦略と経営戦略の違い

経営戦略は、会社全体の成長方向やめざすビジョン、将来のビジネスモデルを示したものであり、経営の軸となる方針や計画です。経営戦略の中で、営業部門の役割や具体的な目標達成のための方針に絞ったものが営業戦略です。

例えば、経営戦略として「5年後にはオンライン市場でトップシェアをめざす」と掲げた場合、営業戦略では「大手ECサイトとの提携や協業」や「若者や働く世代のニーズに合わせた商品ラインアップの開発」など、営業活動に関する内容を設定します。

なお、経営戦略では経営資源や事業優位性を基に、全体の方向性を決定しますが、営業戦略では市場のニーズや競合状況、営業リソースを考慮し、「どのように拡販するか?」といった具体的なアクションプランを策定します。

営業戦略とマーケティング戦略の違い

マーケティング戦略は、市場や顧客のニーズに基づき、提供する商品・サービスのアプローチ方法を策定したものです。「誰に、どのような方法で、どのような価値を提供するか」を考える取り組みともいえます。

営業戦略とマーケティング戦略は、商品やサービスの売り上げを伸ばすといった最終目的は共通していますが、対象となる業務範囲と役割が次のように異なります。

比較軸 | 営業戦略 | マーケティング戦略 |

対象範囲 | 営業活動 | マーケティング活動 |

業務範囲 |

|

|

役割 |

|

|

営業戦略は主に商品やサービスの販売方法に焦点を当てたものであり、マーケティング戦略は市場全体への価値提供のアプローチを考えるものといえます。

営業戦略を設計する目的と重要性

営業活動の成果は、企業の成長や収益に大きく影響するため、適切な営業戦略を設計する必要があります。

営業戦略を設計する主な目的は、効率的かつ効果的に営業活動を進めることです。戦略を持たずに営業活動を行っても、方向性が定まらず無駄が生じる可能性が高まります。また、十分な成果を得られず、費用対効果が低減する恐れもあるでしょう。

組織全体で統一した方針を掲げることで、協力体制を構築し、成果につながりやすくなります。営業戦略の設計は、営業活動の成果の最大化のために重要であるといえます。

営業戦略の立て方5ステップ

営業戦略は通常、次の5つのステップで策定できます。

- 現状を分析する

- 中長期的な目標を設定する

- ターゲット・ペルソナの設定

- カスタマージャーニーを策定する

- 活動方針とKPIを設定する

ただし、企業の体制や課題によっては、段階的ではなく同時に取り組むべきケースもあるため、基本の手順として参考にしてください。

Step1. 現状を分析する

まずは、現状の把握と分析を行いましょう。現状分析には、外部環境分析・顧客分析・競合分析・自社分析が含まれます。

外部環境分析とは、社会や経済、政治、技術の動向や、市場全体のトレンドなどを把握することです。対して顧客分析は、ターゲットとなる顧客の属性や購買行動、ニーズを深く理解することです。どのような顧客に自社の商品やサービスを提供すべきか、またそのためにどのようなアプローチが必要であるかを明確にできます。

競合分析では同業他社の動向や強み・弱み、市場における位置づけなどを詳細に調査します。競合との差別化ポイントを見つけることで、独自の価値提案を打ち出すためのヒントを得られるでしょう。自社分析においては、自社が保有する経営資源の洗い出しや自社の強み・弱みの見極めを行います。これにより自社の状況や改善点が明確になります。

Step2. 中長期的な目標を設定する

次に、自社の中長期的な目標を設定します。中長期的な目標を設定する際は、SMART原則を活用することで、明確かつ実現可能な目標を立てることが可能です。SMART原則とは目標設定に使われる法則であり、次の5つの要素から成り立ちます。

- S(Specific):具体的であること

- M(Measurable):測定可能であること

- A(Achievable):達成可能であること

- R(Relevant):関連性があること

- T(Time-bound):期限を持つこと

例えば、「次年度の売り上げを前年比で10%増加させる」という目標は、過去の実績や市場の動向、競合の状況を参考にして設定されることが望ましいです。このようにSMART原則に基づく目標設定は、達成への道のりが明確になり、効果的な戦略の策定と実行につながります。

Step3. ターゲット・ペルソナの設定

続いて、ターゲットとペルソナを設定します。ターゲット設定とは、見込み顧客層となる集団を特定することを指します。ターゲット設定を行うことで、具体的な顧客層が明確化され、その層のニーズを満たす施策を策定しやすくなります。

ターゲット設定のイメージとして、化粧品メーカーを例とした場合、「20代後半から30代前半の自然派成分や肌に優しい化粧品を求める女性」と設定するケースが考えられます。

一方、ペルソナ設定とは自社の理想的な顧客像を詳細に描くことです。具体的には、年齢・性別・職業・ニーズ・興味関心などを基に、ペルソナを設計します。ペルソナ設定をする際は、市場調査やアンケート、過去の取引履歴など、信頼性の高いデータを元に設定するとよりイメージしやすくなるでしょう。

Step4. カスタマージャーニーを策定する

カスタマージャーニーは、見込み顧客が最終的に顧客となるまでの一連のプロセスを可視化したものです。顧客がどのような段階を経て製品やサービスを購入するのかを理解することで、フェーズごとに最適なアプローチを考えることができます。

カスタマージャーニーを策定する際は、「顧客ニーズの理解」「顧客の立場に立つ」「スムーズな移行」の3つのポイントを意識することが大切です。

カスタマージャーニーの例として、家電製品(テレビ)を購入する際の顧客のプロセスを考えてみましょう。

- 認知

顧客が新しいテレビの存在や最新技術を認知した段階(例:友人からすすめられ、広告やSNSでの情報を見て関心を持った) - 情報収集

顧客自身がテレビの種類やブランド、性能についての情報を探る段階(例:家電量販店で実際の商品を見る、オンラインレビューサイトを参照する) - 意思決定

自宅のリビングのサイズやデザイン感、予算に合わせて最適なテレビを選ぶ段階(例:店頭スタッフとの会話や、オンラインのカスタマーレビューを基に検討・決断する) - 購入

実際に購入する段階(例:店頭またはオンラインショップでテレビを購入する) - 使用・体験

購入品を使用する段階(例:購入したテレビを自宅に設置し、使用を開始する) - 共有・拡散

体験を基に情報共有を行う段階(例:使用感や機能への満足度が高い場合、SNSや友人に対してそのテレビの良さを伝えるなど、推薦する行動をとる)

このようにカスタマージャーニーを明確にすることで、企業は顧客のどの段階で、どのような情報やサポートが必要かを把握できるため、それに合わせたマーケティングや営業のアプローチを行いやすくなります。

Step5. 活動方針とKPIを設定する

最後に、営業戦略を実現するための具体的な活動方針と、その成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。このステップは、日々の営業活動において「何を、どこまでやるか」といった指針となるため特に重要です。

具体的には、次の2つを行います。

営業人数・予算などリソースを確認する

KPI設定を行う際は、社内リソースと照らし合わせて、適切な期間と数値目標を設定する必要があります。実際に活動を行う営業担当者の人数や、その活動に充てられる予算を確認しましょう。

人員や予算に合わせた戦略を立てることで、リソースを最大限に活用し、計画通りの進行をめざすことが可能になります。

期間と数値を決める

営業戦略の成果を確認するためには、具体的な実施期間と、期間内での数値目標を設定しておく必要があります。

例えば、「今後3年間で売り上げ◯◯億円の達成」や「1年以内にリピート率を◯◯%向上」などの具体的な目標数値を設定しましょう。設定したあとも、進ちょくを定期的にチェックし、必要に応じて戦略を見直すことも大切です。

営業戦略策定に役立つフレームワーク

営業戦略の策定時には、「フレームワーク」と呼ばれる共通の型を活用することで、スムーズに進められます。ここでは、営業戦略に役立つ代表的なフレームワークを7つ紹介します。

PEST分析

PEST分析は、主に経営戦略の策定やマーケティングなどを行う際に、自社を取り巻く外的要因(マクロ環境)が、どのような影響を与えるか分析するフレームワークです。

PESTとは、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の頭文字を取った造語で、これら4つの領域を分析することで、外的要因が企業活動に及ぼす影響を明らかにします。環境の変化やリスクを先読みし、適切な対策を考える材料を得ることが可能です。

5F(ファイブフォース)分析

5F(ファイブフォース)分析は、「競合他社の脅威」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「顧客の交渉力」「供給者の交渉力」の5つの要素に注目したフレームワークです。

5F分析を実施することで、市場における自社の強みと弱みを理解できるため、適切な戦略の策定に役立ちます。

3C分析

3C分析とは、「顧客(Customer)」「競合企業(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から分析を行い、営業戦略の成功要因を導き出すフレームワークです。

顧客と競合企業などの外部要因と、社内の内部要因のそれぞれを分析し、自社の強みと弱みを客観的に特定する際に役立ちます。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部・外部環境について、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4項目で評価・分析するフレームワークです。

自社の現状や取り巻く環境の把握と、とるべき戦略の判断材料とすることが可能です。

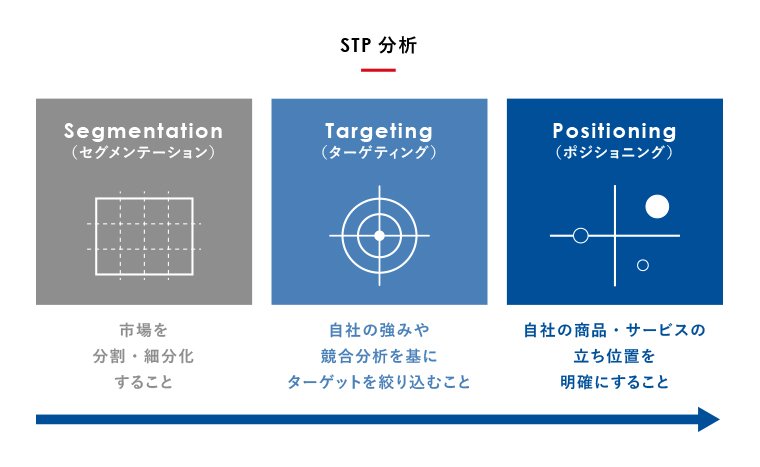

STP分析

STP分析は、「Segmentation(市場の区分け)」「Targeting(ターゲット市場の選定)」「Positioning(商品の市場での位置づけ)」の3つの要素からなるフレームワークです。

顧客やニーズの分布の整理や、社内で共通認識をもつための言語化・可視化に役立ちます。

4P分析

4P分析とは、「Product(商品・サービス)」「Price(価格)」「Place(販売場所・流通方法)」「Promotion(販促活動)」の4つの視点で分析するフレームワークです。

4P分析を用いることで、自社の商品やサービスが市場でどのような位置付けにあるのかを明確にし、マーケティング戦略の方向性を見極めることができます。

VC分析

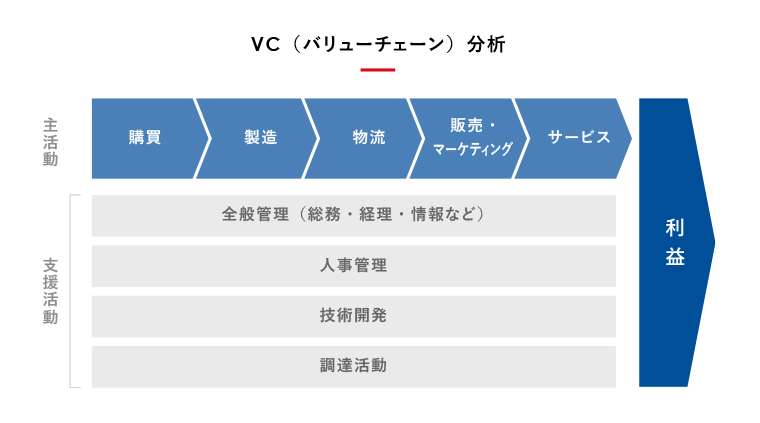

VC(バリューチェーン)分析は、自社の事業活動を系統的に分解し、それぞれの活動がどのように全体の付加価値に寄与しているのかを明確にするフレームワークです。

主要な活動やサポート活動などを深堀りし、コスト・効率・付加価値の創出点を特定します。VC分析により、競争優位性を生み出す活動や、効率化の余地がある部分を洗い出すことができ、より精度の高い戦略策定が可能になります。

営業戦略を成功させるためのポイント

営業戦略を成功させるためには、策定・実施時におけるいくつかのポイントがあります。

ここでは、営業戦略をより効果的に展開し、成果を最大化するためのポイントをご紹介します。

営業部門全体に営業戦略を浸透させる

営業戦略の成功には、営業担当者一人ひとりが戦略の意義と内容を正確に理解し、日々の営業活動に取り入れることが不可欠です。経験豊富なハイパフォーマーと新人との間では、営業成果に大きな差が生まれることも少なくありません。

SFAツールなどを活用して顧客情報やノウハウを共有することで、営業活動の属人化を防ぎ、部門全体のレベルアップにつながります。

アンケートや市場調査を行い、顧客ニーズを把握する

顧客ニーズの理解は、営業戦略を成功させるための基盤となります。顧客ニーズには、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」が存在します。

顕在ニーズは、顧客が認識しているニーズのことです。多くの競合が顕在ニーズに対する戦略を練っているため、顕在ニーズだけにフォーカスしていては、他社との差異化が難しくなってしまいます。

一方、潜在ニーズは顧客がまだ自覚していないニーズです。潜在ニーズを探り満たすことで、競合との差異化と高い顧客満足を実現できます。潜在ニーズの発掘には、アンケートや市場調査のほか、顧客コミュニケーションや購入履歴の分析などが有効です。

受注確度が高い見込み顧客にアプローチする

営業戦略の成功率を高めるには、受注確度の高い見込み顧客に対して優先的にアプローチすることが重要です。自社の商品に関心を持っていない層に向けて、熱心にアプローチを続けても、十分な成果は期待できません。

商品や製品の導入を前向きに検討しているターゲットを選定し、接点を持つことで、受注を増やし、効果的・効率的な営業活動を展開できます。

成約率を高めるために営業トレーニングを行う

どれだけ優れた戦略を持っていても、それを具現化する営業のスキルが不足していては、戦略は十分な成果につながらないでしょう。

ロールプレーイングやノウハウの共有、外部セミナーへの参加など、継続的なスキルアップの機会を提供し、成約率の向上をめざすことが大切です。

営業戦略の実行・運用時の留意点

営業戦略を策定したあとの実行や運用は、営業組織の成果を左右します。

策定した戦略を実際の営業活動で効果的に生かすために、ここでは営業戦略の実行・運用時の3つの留意点について解説します。

実行できる現実的な戦略を策定する

戦略策定の段階で理想を追求しすぎると、現場での実行が難しくなる恐れがあります。例えば、予算や人員、時間などのリソースが限られている中で、非現実的な目標や方針を掲げてしまうと、現場の反感やモチベーションの低下につながりかねません。

戦略策定時には、現状を踏まえ、実現可能性を確認しながら進めることが重要です。

定期的にKPI進ちょく確認し、検証と改善を繰り返す

営業活動の成果の指標となる「KPI(重要業績評価指標)」を定期的に確認し、戦略の効果や方針の正確さを検証することで、必要な改善点や新たな方針を見える化できます。

検証と改善のサイクルを繰り返すことで、より効果的な営業活動へと発展させることが可能です。

KPI可視化や営業効率化に役立つITツールを導入する

営業活動の効率化や効果の可視化には、ITツールが役立ちます。ITツールを導入することで、顧客情報の管理やタスクの進ちょく状況、営業プロセスの自動化などを実現でき、営業担当者の業務負荷の軽減や営業成果の向上が期待できます。

ツール導入時には、自社のニーズや現状に合った機能やコストを比較検討し、最適なツールを選択することが大切です。

まとめ

営業戦略とは、企業の競争力を高め、売り上げを向上させるための基盤となる戦略です。営業目標の設定やターゲット・ペルソナの特定、カスタマージャーニーの策定、現状の課題の洗い出し、KPIの設定を行うことで、成果につながる営業戦略の立案が可能になります。

また、営業戦略を成功させるためには、綿密な計画だけでなく、データの適切な活用や営業担当者の業務を効率化するITツールの導入も不可欠です。デジタル技術を取り入れることで、営業活動の効率化や成果の最大化をもたらすでしょう。

営業接点の可視化や効果的な営業戦略の立案には、営業DXサービスのSansanをご活用ください。名刺スキャンによるデータ化や、情報共有を可能にし、組織的な営業活動を実現できます。ご興味がある方は、以下より詳しい資料をダウンロードしてください。

「絶対達成コンサル」 が解説する顧客理解の極意

独自の「属人営業」を実現し、既存顧客の売上アップを実現するポイントをご紹介します。

ライター

営業DX Handbook 編集部