- マーケティングノウハウ

CXとは?BtoBマーケティングで重要視される理由やCX向上施策を解説

公開日:

更新日:

CX(カスタマーエクスペリエンス)は、商品やサービスの利用における顧客の視点での体験を意味します。 CXの向上は、顧客離れの防止や顧客ロイヤリティの向上につながるため、BtoCだけでなく、BtoBの領域でも注目を集めています。

本記事では、CXの概要やBtoBにおける重要性、CXを向上させることで得られるメリット、有効な施策とポイントについて解説します。

既存顧客の売上アップを実現する

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは

まずは、CX(カスタマーエクスペリエンス)の基礎的な概念と、「CX」と混同されやすい「CS」「UX」「DX」との違いについて解説します。

CX=顧客体験価値

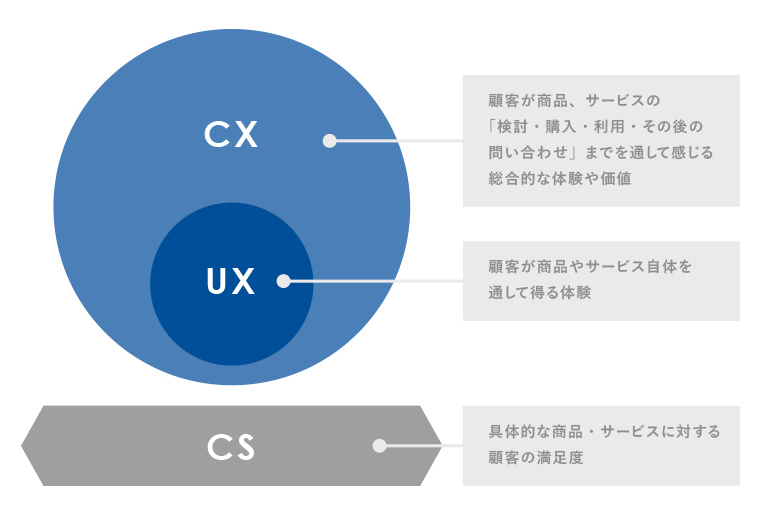

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、顧客が製品やサービスを検討・購入・利用し、その後の問い合わせまでに感じる総合的な体験や価値のことです。「顧客体験」や「顧客体験価値」とも呼ばれます。

製品やサービスの価格・機能だけでなく、認知から実際に利用するまでに関わるさまざまな体験を価値として提供することに、マーケティングの方向性を見いだす考え方です。

例えば、「自社で抱えている課題に対し、期待以上の提案や解決方法を提示してもらえた」といった状況や、「製品購入後のアフターフォローやメンテナンスが充実していた」というケースは、顧客に対し、製品以外でも価値ある体験を提供しているといえるでしょう。

CSとの違い

CS(Customer Satisfaction:カスタマーサティスファクション)とは、顧客満足度のことで、商品やサービスに対する満足度を数値化した指標です。

CXが感情的な体験の価値を示すのに対し、CSは具体的な商品やサービスに対する満足度を示します。 CSは期待値によっても左右し、期待を超えるかどうかが重要です。

このとき「CXが高い=CSが高い」というわけではなく、全体的な満足度が高くても部分的なCSが低い場合もあります。

例えば、建設会社の例で考えると、「見栄えは良いけれど、耐久性が低い住宅」のようなケースがあります。建物全体の印象(CX)が良くても、特定の要素(CS)が不満足である可能性が考えられます。商品やサービスごとにCXを設計し、最適なCSを高めることが重要です。

UXとの違い

UX(User Experience:ユーザーエクスペリエンス)とは、顧客が自社の商品・サービスを使用することで得られる体験のことです。例えば、Webサイトの読み込み速度やスマートフォンアプリの操作性、企業向けSaaSの使いやすさなどが該当します。SaaSは「Software as a Service」の略語で、インターネットを通じてアプリケーションやソフトウエアを利用できる形態を指します。

UXは「製品やサービス自体における顧客の体験」であり、CXは「商品やサービスの購入前や購入後など、複数の段階を含む広範な顧客の体験」と考えると、イメージしやすいでしょう。仮に、SaaSの操作性が良くてもカスタマーサポートが使いにくければCXは低くなると考えられます。

DXとの違い

DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタルやITを駆使して、ビジネスや人々の暮らしに変革を起こすことです。会議のWeb化やビジネスチャットツールの普及、AIの活用などが、DXの取り組みの一例としてあげられます。

技術革新であるDXと顧客体験の価値を表すCXは、根本的な概念は異なるものの、密接に関わり合っています。デジタル技術を導入することで、CXを向上させられる可能性があるためです。例えば、DX施策としてホームページに自動対応チャットボットを導入し、顧客が24時間365日問い合わせできるようになると、結果的にCXの向上につながるでしょう。

BtoBビジネスにおいてCXが重要な理由

BtoBの領域でCX向上が重要視されるようになった背景として、飽和する市場競争下において、製品・サービスの機能だけで差異化することがむずかしくなっていることがあげられます。

商品・サービスのアップデートなどによる一時的な差異化も可能ですが、すぐに他社に模倣され、その効果は長くは続かないでしょう。そこで、CXの向上を通じて顧客に独自の体験価値を提供することが効果的と考えられるようになりました。

また近年のデジタル化にともない、顧客の情報収集方法も変化しており、営業担当者からの訪問や提案に頼らず、顧客自らがインターネットで情報収集する形式が主流となっています。その対策として、顧客との接点(タッチポイントに)重点を置き、サービスやコンテンツの質向上といった手法で顧客に独自の価値を提供し、他社との差異化を図るCXの考え方が浸透しつつあります。

CXを向上させることで得られるメリット

CXを向上させると、次の3つのメリットを享受できます。

- 顧客離れの防止

- 顧客ロイヤリティの上昇

- 良質な口コミの拡散

いずれも売り上げアップやLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)増加につながるものです。それぞれのメリットを詳しく解説します。

顧客離れの防止

CXを向上させることで顧客の信頼構築につながり、その結果「この商品・サービスを継続して利用したい」という意欲を醸成する効果があると考えられます。

仮に顧客を一人失うと、取引の開始から終了までにおける総合的な利益である「LTV」が下がるだけでなく、新規顧客創出に関する新たなコストが発生します。マーケティング用語の「1:5の法則」に示されるように、新規顧客開拓には既存顧客維持にかかる5倍のコストがかかるとされています。

CX向上に努めることで顧客の持続的な満足感が高まると、顧客離れを防止でき、結果として、再購入や継続利用などの行動に移ってもらいやすくなります。

顧客ロイヤリティの向上

顧客ロイヤリティとは、顧客が特定の企業やブランドに対して抱く愛着心や忠誠心のことです。商品・サービス購入後も顧客に親身に対応してCXを高めると、企業に対して愛着や信頼が強まります。

顧客ロイヤリティが上昇することで、商品・サービスを長期的に利用するようになる効果が期待できるでしょう。また、似た品質の商品・サービスを出している競合と比較された際の、差異化のポイントともなり得ます。

良質な口コミの拡散

価値ある体験を得た顧客は、その商品・サービスについて積極的に周囲にシェアする傾向があります。これは、良いサービスを周囲に波及させたいという心理行動によるものです。

ユーザーが自主的に制作・発信するコンテンツを「UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)」と呼び、商品やサービスの使用イメージが伝わりやすく、親近感を抱いてもらいやすいという特徴があります。

アライドアーキテクツ株式会社が実施した「生活者のUGCに対する意識調査」では、「商品・サービスの購入時にUGCを信頼するか」という質問に対し、64.6%が「信頼する」と回答しています。

特に、拡散性の高いSNSでの口コミシェアは、広告コストをかけずに商品・サービスを宣伝し、新規顧客を創出することにもつながります。ただし、良い口コミは新規顧客の獲得とブランドの信頼性向上に寄与する一方で、SNS上では悪い口コミも拡散しやすいため、CXの向上が不可欠です。

CX向上のために重要なポイント

ここでは、CX向上を目指すにあたって重要なポイントをご紹介します。

- カスタマージャーニーマップの作成

- 顧客情報の一元管理・全社での活用

- デジタルツールの導入

カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品・サービスを認知してから購入に至るまでのタッチポイントを可視化するためのフレームワークです。

カスタマージャーニーマップの作成は、顧客が何を考え、なぜその行動を取ったのかを深掘りする際に有用です。顧客のニーズや行動心理を深く理解することで、適切なアプローチ方法やCX戦略の方向性を明確にできます。

例えば、下記はBtoB向け会計ソフトのカスタマージャーニーの一例です。

「認識 → 調査 → 検討 → 導入 → 活用 → 評価 → 拡大 → 忠誠」

BtoB向け会計ソフトのカスタマージャーニーは、ソフトウエアの複雑さや導入に関する懸念があるため、信頼性やサポートの質が重要な判断材料となります。

検討段階で離脱が多い場合は、カスタマーサポートや導入支援サービスなどの品質を高めることで、CX向上につながるでしょう。

顧客情報の一元管理・全社での活用

顧客情報を一元管理し、全社で活用することは、個々の部門で一貫性のあるCXを提供するための重要な施策です。

各部門で連携して情報を共有することで、顧客のステータスや状況を正確に把握でき、顧客の行動履歴や問い合わせ内容などを基にした、適切なマーケティング・営業・カスタマーサポート活動が可能になります。

これには、顧客データベースの作成が役立ち、パーソナライズ化したマーケティング戦略の実行や、効果的なタイミングで営業アプローチを行えるなど、さまざまな施策に役立ちます。全社で統一された顧客体験を提供することで、顧客との関係が深まり、全体的なCXが向上すると考えられます。

デジタルツールの導入

デジタルツールを活用することで、顧客情報の管理や、顧客一人ひとりにあわせたアプローチを実行しやすくなるため、CX向上が期待できます。

例えば、MA(Marketing Automation)ツールはマーケティングプロセスを自動化し、SFA(Sales Force Automation)ツールは営業プロセスの最適化に役立ちます。また、CRM(Customer Relationship Management)ツールは顧客情報を一元管理し、パーソナライズされたサービス提供を可能にします。

ほかにも、名刺管理ツールであればリアルタイムでの名刺情報の取り込みや、個別のニーズや好みに合わせた対応が可能であるため、CXの向上や効果的な顧客関係構築につながるでしょう。

CX向上対策に取り組むうえでのポイント

CX向上で成果につなげるためには、次の3つのポイントを意識しましょう。

- 長期目線で取り組む

- KPIを設定する

- 効果検証と改善を繰り返す

長期目線で取り組む

CXは短期的ではなく、顧客との密接なコミュニケーションを通して長期的に形成していくものです。

特にBtoBビジネスの場合、商品・サービスの比較検討が長期化する傾向にあります。一つの短期施策の効果を見るのではなく、長期的な計画を立案し、施策に取り組むことが重要です。

KPIを設定する

顧客のCXの高さを評価できる指標はいくつかあり、数値目標を設定するのもCX向上施策に取り組むうえで重要です。

例えば、企業がどれだけ顧客から指示されているかを示す、ネットプロモータースコア(NPS)があげられます。NPSが高い顧客は顧客ロイヤリティも高く、継続的な利用や、良質な口コミ拡散が期待できます。

ほかにも、継続利用率や口コミの数、顧客満足度、LTV、リテンションレート、アクティブユーザー数(MAU・WAU・DAU)などの指標を、CXのKPIとして設定することもおすすめです。

こうしたKPIを定めておくことは、のちに行う効果検証の質を高めるためにも必要不可欠です。

効果検証と改善を繰り返す

CX向上対策に取り組むうえで、施策の効果検証を行い、PDCAサイクルを回すことも重要です。CX向上の取り組みは長期にわたるため、効果検証を適宜行いながら軌道を修正することで、最終的な目標達成に近づきやすくなります。

次の例を参考に、PDCAサイクルを実行してみてください。

PDCAサイクル | CXにおけるPDCAサイクル | 具体的な施策 |

|---|---|---|

Plan(計画) | CX向上のためのKPIの設定 | NPS・顧客満足度・継続利用率などのKPIを設定する |

Do(実行) | 施策の実行 | チャットボットの導入・アンケートを介した顧客意見の収集など |

Check(評価) | 施策の効果測定・分析 | 一定期間内でのKPIの測定・分析 |

Action(改善) | 改善策の検討 | 改善点を検討し、次回の施策へ反映する |

このようなPDCAサイクルを回しながら、顧客の細かいニーズや状況の変化に対応していくことで、良質なCXを実現できるでしょう。

まとめ

CXとは、商品やサービスの利用における顧客視点での体験を意味します。CXの向上は、顧客離れの防止や良質な口コミの拡散、顧客ロイヤリティ向上につながるため、BtoBの領域でも注目されています。

CX向上に有効な施策の一つとして、デジタルツールを導入し、顧客情報の一元管理・全社で活用することがあげられます。

Sansanは名刺管理を基盤とした営業DXサービスです。企業情報と顧客接点情報を組み合わせ、独自のデータベースを構築することで、営業力を強化できます。こうしたデータベースを活用することで、深い顧客理解につながり、CX向上につながるでしょう。

顧客と良好な関係を築き、顧客体験の価値を向上させたいと考えている方は、ぜひSansanをご活用ください。

3分でわかる Sansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部