- ナーチャリング

ナーチャリングとは?目的や施策例、成果を挙げるポイントを解説

公開日:

更新日:

昨今のBtoB・BtoC市場では情報収集手段が豊富にあり、競合他社との差異化が難しくなりつつあります。見込み顧客から「顧客」へと転換するためには、見込み顧客のニーズや課題に沿った適切な情報発信と、購買意欲を高めるための施策が求められます。

そこで重要なのが、見込み顧客の購買意欲を醸成する「ナーチャリング」です。

しかし、「ナーチャリング」という言葉を聞いたことはあっても、具体的なメリットや導入方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ナーチャリングのメリットや具体的な手法、導入手順について詳しく解説します。

リード育成の課題を解決する

ナーチャリングとは?

「ナーチャリング(Nurturing)」は、直訳すると「育成」の意味をもち、マーケティング領域では「購買意欲の醸成」の意味合いで用いられます。「ナーチャリング」を含む言葉として「リードナーチャリング」がありますが、これは「見込み顧客の購買意欲の醸成」と訳されます。

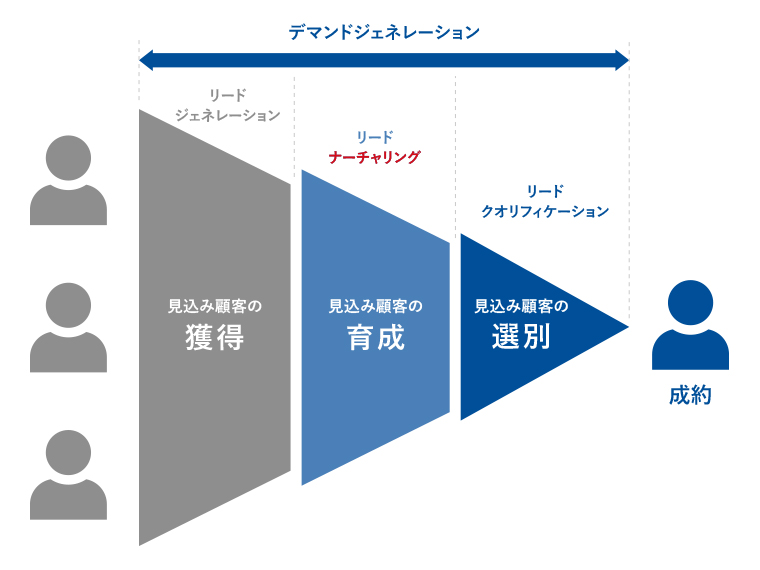

ナーチャリングの考え方は、主にBtoBビジネスにおけるマーケティングプロセス「デマンドジェネレーション」に基づいています。

デマンドジェネレーションとは、見込み顧客のニーズや関心を理解し、それに応じた情報提供を行うことで関係を構築するマーケティングプロセスです。「見込み顧客の創出→購買意欲の醸成→確度の高い見込み顧客の選別」の順で実施され、ナーチャリングはそのプロセスの内の一つです。

ナーチャリングの目的

ナーチャリングの主な目的は、見込み顧客への中長期的なアプローチを通して購買意欲を醸成し、最終的な購買・成約につなげることです。

企業は顧客のニーズや興味を深く理解し、見込み顧客に対して積極的に価値を提供することで、顧客との持続的で良好な関係構築を目指します。

取引の一瞬だけでなく、長期的な視点で価値提供や購買意欲の醸成を行うことで、企業と顧客との相互の成長促進が期待できます。

ナーチャリングの必要性

ナーチャリングの必要性が高まっている背景として、昨今のSNSの普及や価値観の多様化によって顧客の情報収集方法が変化したことや、検討期間の長期化、購買に至るまでのプロセスの複雑化が挙げられます。

こうした状況の中、企業側は顧客のニーズや課題に寄り添い、顧客が求める情報を最適なタイミングで提供することが求められています。

特に、BtoB向けの商材のように、決裁フローが複雑で検討期間が長い場合は、ナーチャリングの必要性は増します。

顧客の課題が多様化・複雑化する中では、顕在的な課題に対してアプローチすることに加え、潜在的なニーズの掘り起こしも重要です。ニーズが顕在化する前から関係性を構築することで、顧客にとっても有益な情報を提供しやすく、将来的なビジネスチャンスを創出することにもつながります。

ナーチャリングのメリット

ナーチャリングは、ビジネスの成長と効率化において多くのメリットをもたらします。主なメリットとして、営業効率の向上・成約率の向上・休眠顧客や失注案件の掘り起こしが挙げられます。

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

営業効率を高めることができる

ナーチャリングのメリットの一つは、営業効率の向上です。中長期的なスパンで、見込み顧客の創出から購買意欲の醸成までのプロセスを仕組み化することで、営業チームはより質の高い見込み顧客(リード)に集中できるようになります。

例えば、ナーチャリングプロセスを通じて見込み顧客の関心度やニーズを詳細に把握したうえで、よりパーソナライズされたコミュニケーションを行うことが可能になります。

これにより、営業チームはより需要の高いリードに対して効果的にアプローチを行いやすくなります。結果として営業効率が高まり、無駄な時間やリソースの削減が期待できます。

比較検討時の成約率が高まる

ナーチャリングの手法を用いて、見込み顧客へ継続的な情報提供や適切なタイミングでのアプローチを行うことで、顧客との関係を深化させ、比較検討時の成約率を高めることが可能です。

具体的なアプローチとしては、定期的なメールマガジンの配信やカスタマイズされたコンテンツの提供、適切なタイミングでのフォローアップなどが挙げられます。

これにより、見込み顧客が自社の製品やサービスに対する理解が深まり、競合他社と比較の際に自社を選択してもらえる可能性が高まるでしょう。結果的に、比較検討時における受注率の向上が期待できます。

休眠顧客や失注案件の掘り起こしが可能

ナーチャリングのメリットとして、休眠顧客や失注案件の掘り起こしが可能な点もあげられます。休眠顧客とは、過去に商談や取引があったものの、現在は接点がない顧客のことです。失注案件は、提案した商品やサービスが購入されなかった、または受注がキャンセルとなった案件です。

これらの顧客や案件に対し、過去の取引履歴や関心事項を基にした、パーソナライズされたコミュニケーションを行うことで、再び関係性を活性化させることが期待できます。

例えば、過去に関心を示した製品のアップデート情報の提供や、特定のイベント・セミナーへの招待によって、興味・関心を想起することが可能です。これにより、新規顧客創出にかかるコストと時間を削減しつつ、社内に眠る顧客基盤の有効活用に役立ちます。

ナーチャリングの代表的な施策6選

ナーチャリングには、さまざまな施策があります。ここでは、ナーチャリングの代表的な6つの施策について、具体的な施策の内容や期待できる効果を解説します。

メールマーケティング

メールマーケティングは、ナーチャリングにおける基本の施策です。具体的には、「ステップメール」「セグメントメール」「メールマガジン」などを活用し、見込み顧客に対して定期的に情報提供を行い、関係性を構築していきます。

特に、BtoBビジネスのような購買サイクルが長くなりやすい分野では、見込み顧客への継続的なフォローアップが求められます。見込み顧客の関心分野に基づきカスタマイズされたコンテンツをメールで送信することで、相手の関心を持続的に引きつけ、徐々に購買意欲を醸成できます。

SNSマーケティング

SNSマーケティングは、X(旧Twitter)やInstagramなどのソーシャルメディアを利用して、ブランディングや販売促進などのマーケティングを展開する手法です。近年、情報収集にSNSを活用する企業が増えていることから、SNSマーケティングによるナーチャリングを実施することで、見込み顧客との関係構築や、自社のブランドや製品に対する興味・関心を高めることが可能です。

具体的には、商品の最新情報・オウンドメディアの記事・導入事例のURLを、SNS上の投稿文に記載するなどして、自社サイトへ誘導するといった手法があります。

セミナー・ウェビナー

セミナーやウェビナーの開催は、ナーチャリングにおいて効果的なアプローチです。見込み顧客との双方向のコミュニケーションを促進できる場であり、製品やサービスに関する深い理解につながります。

オフラインのセミナーでは、専門家がトピックについて深く掘り下げ、参加者の質問や疑問に直接回答することも可能です。オンラインのウェビナーは地理的な制約がなく、多くの参加者と接点をもつことができます。また、リアルタイムでのディスカッションも活用できます。

オウンドメディア

オウンドメディアとは「自社で保有するメディア」であり、企業や組織が消費者に向けて情報を提供する媒体を指します。

一般的な自社サイトやブログのほかに、広義では広報誌・パンフレット・カタログなどの紙媒体も含みます。オウンドメディアは企業マーケティングの中で、「ペイドメディア(費用を払って掲載する広告など)」「アーンドメディア(消費者自らが発信する情報)」とともに、重要な3つのメディアと見なされています。

オウンドメディアを活用したナーチャリングの例として、見込み顧客の関心が高い内容を自社メディア内の記事としてまとめるなど、情報提供を行うといった手法があります。見込み顧客にとって有益な情報を提供することで、信頼関係を構築することが期待できます。

ホワイトペーパー

マーケティング領域における「ホワイトペーパー」とは、特定の商品やサービスに興味のある見込み顧客向けに、企業が提供する文書資料です。ホワイトペーパーは主に、ダウンロードコンテンツとして作成のうえ、自社サイトやランディングページなどに設置する形で提供されます。

見込み顧客に役立つ情報をより詳細に提供することで、自社の専門性を伝えるとともに、自社の信頼度も高める効果が期待できます。ダウンロードした見込み顧客に対してアプローチをしながらさらにパーソナライズした情報提供を繰り返すことで、信頼関係を深め、最終的な成約へとつなげる施策です。

インサイドセールス

インサイドセールスとは、非対面で見込み顧客に対する営業活動を指し、「内勤営業」や「リモートセールス」とも呼ばれます。電話・メール・SNS・Web会議などを活用して社内で行うことで、スピード感のあるアプローチと効率的な営業活動が可能になります。

インサイドセールスは、SDR(Sales Development Representative)とBDR(Business Development Representative)の2つのチームによって行われるケースがあります。2つの内、SDRは自社に対して積極的な動きを見せた見込み顧客に対し、営業活動を展開し、商談の達成をめざすチームです。一般的に、SDRが担当する見込み顧客に転換するためのフォローアップは、ナーチャリングの手法として機能します。

ナーチャリングを導入する手順

ナーチャリングを効果的に導入するためには、次の手順で進めると良いでしょう。

- ナーチャリングのゴールを明確にする

- 見込み顧客をセグメントする

- カスタマージャーニーを描く

- フェーズに合った施策を検討する

ここでは、それぞれのステップについて説明します。

1.ナーチャリングのゴールを明確にする

ナーチャリングを進めるに当たって、まずはゴールや目標を明確にしましょう。具体的な目標を設定することで、ナーチャリングの取り組みを具体的かつ測定可能なものにできます。

例えば、「〇〇までに営業アポイント◯件獲得」や「〇〇までにウェビナーの申し込み◯件獲得」といった具体的な目標を設定します。これにより、打つべき施策や取り組みを絞りやすくなり、効果的な戦略立案につながります。

2.見込み顧客をセグメントする

次に、見込み顧客をセグメントします。セグメントとは、性別・住所・年齢・職業・過去の取引履歴や直近の購入行動などのデータを基に、類似するグループに分類することです。

リードの情報を基に見込み顧客をセグメントし、それぞれの見込み顧客にどのアプローチが最適かを検討します。これにより、よりパーソナライズされたコミュニケーションを行い、効果的なナーチャリングを実施することが可能になります。

3.カスタマージャーニーマップを作成する

カスタマージャーニーマップとは、見込み顧客が商品・サービスを認知してから、購買に至るまでの行動・思考・感情のプロセスを、時系列でまとめた図表のことです。

カスタマージャーニーマップを作成することで、見込み顧客のニーズや疑問点を理解し、それに応じた適切なコミュニケーションを行うことができます。マップ作成に必要な情報が不足している場合は、ターゲット層向けにアンケート調査やインタビュー調査を実施することも有効です。

4.フェーズに合った施策を検討する

最後に、カスタマージャーニーのフェーズに合わせた施策を検討します。見込み顧客が購買プロセスのどのフェーズにいるかによって、対象や見込まれる成果が異なるため、セグメントごとに有効な施策を、事前に検討する必要があります。

例えば、初期の「認知段階」のリードには基礎的な知識が得られるようなコンテンツを提供し、購買意欲が高まっている「検討段階」のリードには具体的な製品情報や特典を提供するなど、フェーズに応じたアプローチを行います。各見込み顧客に対して最適な体験を提供することで、効果的なナーチャリングを実現できます。

ナーチャリングの精度を高めるポイント

ナーチャリングの精度を高め成功に導くためには、いくつか押さえるべきポイントがあります。

具体的には、次の3つが挙げられます。

- 手法ごとにKPIを設定する

- 見込み顧客の情報を一元管理する

- 継続的にPDCAサイクルを回す

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

手法ごとにKPIを設定する

ナーチャリングの効果を最大化するためには、手法ごとにKPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)を設定することが重要です。ゴールから逆算してKPIを設定し、それに基づきナーチャリングの効果を測定します。

また、KPIは一度設定したあとも、市場の変化や成果の状況に応じて適切に見直しや修正を行うことが重要です。例えば、メールマーケティングのKPIとしては開封率やクリック率を設定し、これらの数値をもとに改善策を考えることができます。

見込み顧客の情報を一元管理する

見込み顧客の情報を一元管理することも、ナーチャリングの精度を高めるためには不可欠です。見込み顧客の企業名や連絡先、所属業界などの情報をデータベースに一元化することで、円滑な営業活動が実現可能になります。

また、日々の営業活動で得た見込み顧客の情報を社内で共有することで、チーム全体での見込み顧客に対する深い理解と、効率的なアプローチが可能になります。また、担当者の変更や、急なトラブルが発生した際の引き継ぎの手間も省けます。

継続的にPDCAサイクルを回す

ナーチャリングのプロセスでは、PDCA(Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善))のサイクルを継続的に回すことが大切です。見込み顧客に対するアクションや施策の効果測定を行い、結果に基づいて改善を繰り返すことで、効果の最大化と再現性の向上を図れます。

実施する施策ごとに効果測定と改善を繰り返すことで、ナーチャリングの精度を高めることが可能です。

ナーチャリングを効率化するツール

ナーチャリングの効率化には、適切なツールの活用が欠かせません。特にCRMツールとMAツールは、ナーチャリングプロセスを効率的かつ効果的に管理し、実行する際に有用です。

ここでは、CRMツールとMAツールが、ナーチャリングにどのように貢献するかを解説します。

CRMツール

CRM(顧客関係管理)ツールは、顧客情報を一元管理・活用することで、顧客関係の維持・向上をめざすツールです。ターゲット企業の担当者の氏名や部署名、連絡先などの基本的な情報から、商談履歴、アプローチ結果などを一元管理することが可能です。

CRMツールを用いてナーチャリングを行うことで、蓄積した情報を分析して顧客のニーズや関心を深く理解し、適切なアプローチやフォローを行いやすくなります。また、CRMツールによって収集した情報を組織全体で共有できるため、チーム全体のナーチャリング活動の効率化と効果の最大化が期待できるでしょう。

MAツール

MAツールは、マーケティング活動を可視化・自動化するためのツールです。MAツールをナーチャリングに使用することで、メール送信などの定型業務の自動化や、顧客情報や行動履歴に基づくスコアリングが行えます。

これにより、見込み顧客の関心度やニーズに応じたカスタマイズされたコミュニケーションが可能となり、ナーチャリングの精度と効率を同時に高めることにつながるでしょう。

まとめ

本記事では、ナーチャリングの重要性とその具体的な手法について詳しく解説しました。ナーチャリングは、単に製品やサービスを売り込むのではなく、見込み顧客との関係を構築し、長期的な信頼関係を築いたうえで最終的な成約へと導くための重要な手法です。

ナーチャリングの成功には、見込み顧客の検討度合いや課題を正しく理解し、それぞれに最適なアプローチを行うことが大切です。そのためには、顧客分析が欠かせません。

営業DXサービス「Sansan」は、顧客情報をデータベース化することで、精度の高い顧客分析を実現します。各種CRMツールやMAツールとも連携できるため、ナーチャリングの実施に貢献します。

3分でわかる Sansan

営業DXサービス「Sansan」を知りたい方に向けて、概要を分かりやすく紹介した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部