Pick up

法人向け名刺管理サービス

市場シェア No.1

シェア

※ 出典:営業支援DXにおける名刺管理サービスの最新動向2024 (2024年1月 シード・プランニング調査)

利用企業

※ 利用企業数は、営業DXサービス「Sansan」をご利用いただいている契約数。

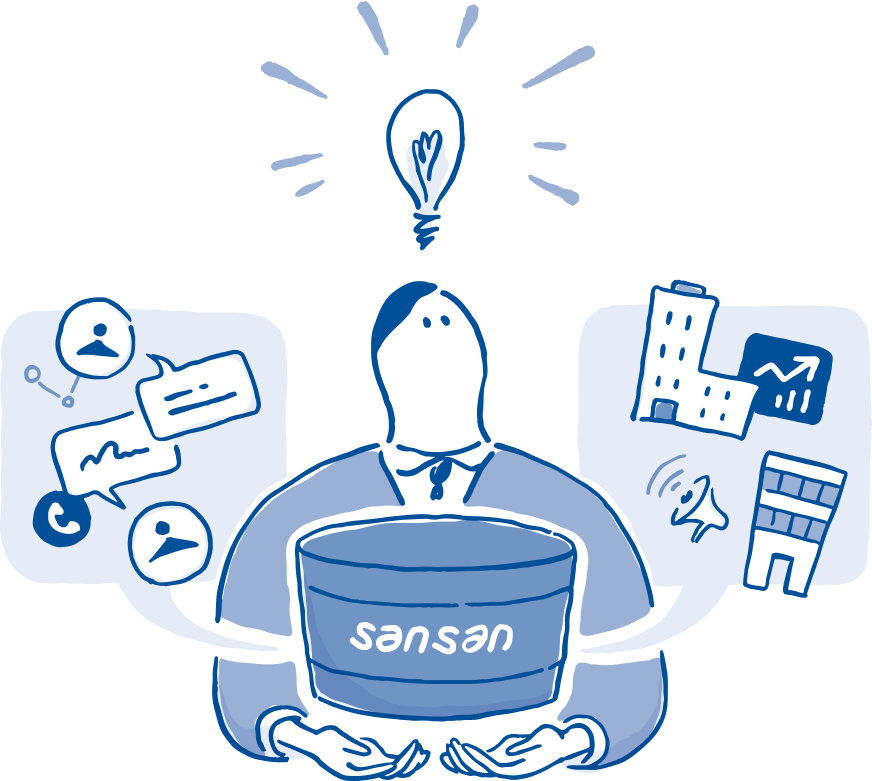

売上拡大とコスト削減を

実現します

名刺やメールといった接点情報を全社で共有できるデータベースを構築。

企業情報や営業活動の履歴も一元管理できるようにすることで、

売上拡大とコスト削減を同時に実現し、収益を最大化します。

ビジネス機会の最大化による

売上拡大

営業のチャンスを可視化し、

売上拡大を後押しします

名刺交換やメールのやりとりから誰と誰がつながっているかが可視化され、これまで気付けなかった思いがけない人脈に気付けるようになります。さらに、キーパーソンの人事異動や、受注につながる企業、カギになる商談履歴といったさまざまなビジネス機会に気付けるようになり、営業のチャンスを広げられます。

-

思いがけない

人脈 -

キーパーソンの

人事異動 -

受注につながる

企業 -

カギになる

商談履歴

生産性の向上による

コスト削減

全社の業務を効率化し、

コスト削減を可能にします

名刺から相手の連絡先や役職を調べる、会ったことがあるかを確認する、名刺情報をシステムに手作業で入力するといった時間がいらなくなり、名刺関連の業務を効率化できます。また、商談に必要な情報を一元管理できるため、商談準備の効率化も可能になります。社員一人ひとりの生産性が向上し、無駄なコストを削減できます。

-

名刺関連業務の

効率化 -

商談準備の

効率化

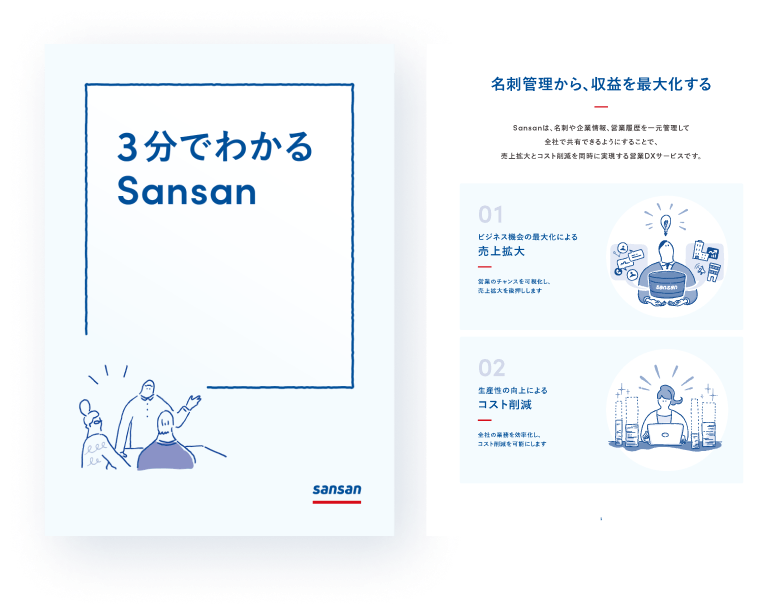

進化したSansanが分かる

「 3分でわかる Sansan 」

さまざまな営業課題を

解決します

全社の人脈共有や効率的な新規顧客の開拓が行えます。

社員一人ひとりの生産性を高めながら、営業のチャンスを広げられます。

全社の人脈を

一元管理・共有

「名刺管理」

名刺をはじめとした顧客との接点情報を一元管理し、

全社で共有できます。

新規顧客の開拓を効率化

「営業リスト作成」

さまざまな条件で受注確度の高い企業を抽出し、

効果的にアプローチできます。

営業DXサービス

Sansanの代表的な機能

全社の人脈を一元管理・共有できる名刺管理機能だけでなく、名刺からは得られない100万件を超える企業情報をあらかじめ搭載。最新・正確な名刺データを外部システムに連携できる機能も備え、さまざまな機能で収益の最大化を後押しします。

-

名刺管理

名刺を正確にデータ化し

全社で人脈を共有 -

企業情報

100万件を超える

最新の企業情報を搭載 -

Sansan Data Hub

外部システムと連携して

データの価値を向上

最新の導入事例

全社横断の

顧客データベースが

DXの推進に貢献

株式会社神戸製鋼所

行員が持つ人脈を可視化

顧客理解を深め

地域の課題解決へ

株式会社静岡銀行

企業情報と接点情報

を活用し、

グローバル市場へ

日本通運株式会社