- 営業ノウハウ

SQLとは?MQLとの違いやよくある課題と対策について解説

公開日:

更新日:

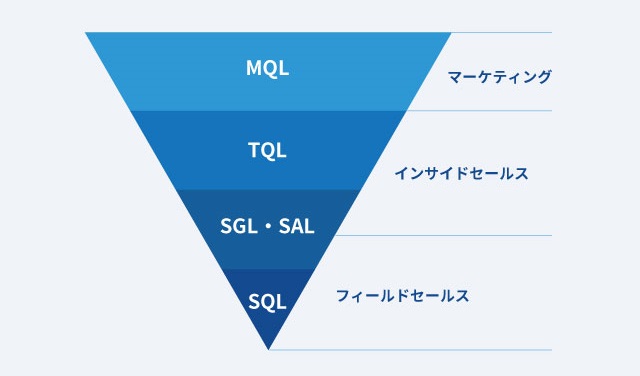

マーケティング用語としての「SQL(Sales Qualified Lead)」は、営業担当が対応すべき見込み顧客(リード)のことを意味します。

マーケティング部門が創出したMQL(Marketing Qualified Lead)は、SQLとして対応すべき案件かどうかの見極めを行ったうえで、適切なタイミングで営業部門に引き渡すことが重要です。そのためには、営業・マーケティング部門間での情報や認識の共有が求められます。

本記事では、SQLの基礎や「MQL・TQL・SGL・SAL」との違い、SQLへ移行させる手順やポイント、SQL・MQLでよくある課題について詳しく解説します。

リード育成の課題を解決する

SQLとは

SQLとは「Sales Qualified Lead(セールス・クオリファイド・リード)」の頭文字をとった言葉であり、日本語では「営業が対応すべき見込み顧客」と訳されます。つまり、SQLは営業部門が受注の確度が高いと判断した見込み顧客のことであり、顧客のニーズが顕在化し、予算や導入予定時期が明確になっている状態といえます。

マーケティング領域では、SQL以外にも次のようなリード情報に関する概念が存在します。

- MQL(Marketing Qualified Lead)

- TQL(Teleprospecting Qualified Lead)

- SGL(Sales Generated Lead)

- SAL(Sales Accepted Lead)

それぞれ意味や役割が異なるため、正しく理解したうえで活用することが大切です。ここでは、SQLと各リード情報との違いを見ていきましょう。

SQLとMQLの違い

SQLとMQLの主な違いは、リードがどの部門によって管理されるかという点と、リードの購買意欲の高さにあります。

SQLは、営業部門が管理する「受注確度が高いと判断された見込み顧客」です。これに対して、MQLはマーケティング部門が管理する「購買意欲が高いと判断された見込み顧客」です。「ホットリード」とも呼ばれます。

TQL・SGL・SALとの違い

SQLとTQL・SGL・SALの違いは、以下の通りです。

- TQL(Teleprospecting Qualified Lead):インサイドセールスなど、電話を担当する部門が対応する見込み顧客を指します。TQLでは、インサイドセールスのみで成約をめざすか、フィールドセールスに引き渡して対面商談をめざすことが一般的です。

- SAL(Sales Accepted Lead):営業部門が引き受けることを承認した見込み顧客です。マーケティングやインサイドセールスからトスアップされ、フィールドセールスが対応します。

- SGL(Sales Generated Lead):マーケティングを介さずに、営業活動によって直接創出された見込み顧客です。SGLにはテレアポ、飛び込み訪問、セミナー参加、ビジネス交流会など、営業担当者が自ら関係を築いて獲得したリードが含まれます。

SQLは営業担当が対応すべき見込み顧客(リード)であり、TQLは電話担当部門が対応するリード、SALは営業部門が承認したリード、SGLは営業活動によって直接創出されたリードを意味します。

MQLからSQLに移行させる方法

BtoBビジネスにおいて、見込み顧客の効果的な管理と育成は、商談の成約率を高めるうえで不可欠です。特に、マーケティング活動によって獲得したMQLを、営業部門が対応すべきSQLへと移行させるプロセスは、組織全体の売り上げ向上に直結します。

ここでは、MQLからSQLへの移行を実現するためのステップを詳しく解説します。

ステップ1. 見込み顧客を獲得する

はじめに、マーケティング活動を通じて見込み顧客を獲得(リードジェネレーション)する必要があります。この段階での主な目的は、オンライン・オフライン問わず、潜在顧客に自社の存在を知ってもらい、関心を持ってもらうことです。

例えば、オンラインでは「オウンドメディアの運営」「SNSの活用」「Web広告の配信」「ウェビナーの開催」などの方法が有効です。一方、オフラインでは「セミナー」「展示会の開催」「マス広告の掲載」といった方法があげられます。

いずれの場合でも、活動を通じてメールアドレスや電話番号、担当者名などの顧客情報を収集し、顧客リストを作成することが求められます。

ステップ2. 見込み顧客を育成する(購買意欲を高める)

リードジェネレーションを通じて獲得した見込み顧客に対し、購買意欲を高めるリードナーチャリングの施策を行うことで、MQLの創出をめざします。

獲得したばかりの見込み顧客は、自社の商品やサービスに対する理解が浅いことが多く、具体的な課題が顕在化していない場合があります。そのため、この段階では積極的に売り込むのではなく、顧客にとって有益な情報提供を心がけることが重要です。

継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、徐々に購買意欲を高めていくことで、質の高いMQLの創出につながります。

ステップ3. 見込み顧客を絞り込む

リードナーチャリングを行った見込み顧客の中から、顧客の属性や行動を基にセグメントを分け、さらに受注確度の高い顧客に絞り込む「リードクオリフィケーション」を実施し、SQLを選出します。

具体的には、メールマガジンの開封率やキャンペーンURLの閲覧状況など、見込み度合いの高い顧客の行動に焦点を当てることが大切です。これら3つのプロセスを通じて、MQLを効果的にSQLへと移行させることができます。

SQL・MQLでよくある課題

マーケティング部門と営業部門の連携は、BtoBビジネスにおける成約率の向上に直結します。しかし、この連携プロセスには課題も存在するため、それらを解決することが組織全体の成果につながります。

ここでは、SQLとMQLを管理するうえで、よくある課題と対処方法を解説します。

マーケティング・営業の部門間で衝突が起きやすい

SQLとMQLを通じたリード管理・育成には、マーケティング部門と営業部門の連携が欠かせません。連携が不十分であると、相互間での衝突が起こることがあります。

例えば、営業部門からは「MQLの質が低い」といった不満が、マーケティング部門からは「SQLにつなげても一向に成約に至らない」という不満が寄せられるケースが多いです。また、営業に引き継ぐ見込み顧客の定義が不明瞭な場合も、衝突が起きやすくなります。

これらの課題に対しては、見込み顧客が顧客になるまでのプロセスや、双方の役割に関する相互理解を促すことで、解決しやすくなります。

MQLからSQLにつなぐまでは時間がかかる

MQLでは、ニーズが明確になっていない場合や、他社との比較検討が行われている段階であるケースもあるため、中長期的なコミュニケーションが求められます。そのため、MQLからSQLにつなぐまでに時間がかかることが多く、リード管理における大きな課題となります。

対策として、マーケティング部門と営業部門の間で定期的な会議や報告を行い、MQLからSQLにつなぐまでの進捗状況や課題を共有することが推奨されます。

また、部門間で共通の目標を設定することもおすすめです。MQLからSQLへの転換率や所要時間などの指標を設定し、両部門が協力して目標達成に向けて取り組むことで効率的なリード管理が可能になります。

SQLのほうが簡単で数字につながるため、SQLを優先してしまう

営業部門が直近の売り上げ目標を追っている場合、MQLの対応をあと回しにし、SQLを優先してしまうことも課題の一つです。

SQLは顧客のニーズや予算感、導入時期などを明確に把握した状態のリードであることから、商談プロセスが早く進み、受注につながりやすい傾向があります。一方で、MQLは受注確度が高まりつつある状態のリードであり、商談化には時間がかかることが多いです。

しかし、成約までに時間がかかるMQLへの対応が遅れると、結果としてマーケティング部門と営業部門の間に温度差が生じかねません。

対策として、マーケティング部門と営業部門が共同で、SQLとMQLに対する優先度設定を行うという方法があげられます。リードの基準や顧客の重要度、潜在的なビジネス機会などを考慮して優先度を設定することで、営業部門が直近の売り上げ目標を追っている場合でも、MQLへの対応を適切に行うことができます。

リードの定義が不明瞭で成約につながらない

マーケティング部門と営業部門でのリードの定義が不明瞭なままMQLやSQLの判定がされると、成約につながりにくくなってしまいます。

例えば、マーケティング部門でリードの条件がわからず営業部門に引き継ぐ判断が遅れることや、営業部門で必要なリード情報が不足して効果的な商談に持ち込めないという課題が想定されます。

この課題には、マーケティング部門と営業部門が協力し、共通のリード定義を策定することが不可欠です。リードがどのような属性や行動を持つか、またどの段階でMQLやSQLとして扱われるかなどを明確に定義しましょう。これにより、両部門が同じ基準でリードを評価し、効果的な対応が可能になります。

SQLへスムーズに移行させるポイント

MQLからSQLへの移行のプロセスを最適化することで、見込み顧客の質を高め、最終的な成約率の向上が期待できます。

ここでは、SQLへスムーズに移行させるための具体的なポイントを解説します。

定義を明確にし、情報を共有する

リードの定義を明確にしたうえで、顧客の関連情報を営業部門とマーケティング部門で共有するのがポイントです。

具体的には、顧客が商品やサービスを購入・利用するまでのプロセスである「カスタマージャーニーマップ」を作成し、顧客が購入プロセスを通じてどのように進むかを両部門で共有することで、目標の認識を合わせられるでしょう。

特にBtoB企業では、「BANTC情報(予算・決裁権・ニーズ・導入時期・競合)」を考慮することが不可欠とされています。どのようなリードをSQLとして扱うかを明確にし、営業部門からマーケティング部門への情報共有を正確に行うことで、部門間で一貫した理解を持ち、効率的なリード管理を行いやすくなります。

MAツールを活用する

SQLへの効率的な移行には、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用も有効です。MAツールを使用することで、顧客の行動に基づいてスコアリングを行い、リードの質を可視化しやすくなります。

例えば、メールマガジンの登録やホワイトペーパーのダウンロードなど、特定の行動に点数を付けることで、リードの購買意欲や関心度を把握できます。さらに、リードの獲得経路やこれまでのアプローチ状況、把握している顧客ニーズなどを記録し、これらの情報を営業部門とマーケティング部門で共有することが可能です。

MAツールを活用することで、部門間のすれ違いを減らし、商談数の最大化をめざすことが期待できます。

まとめ

MQLをSQLへとスムーズに昇華させ、成約率の高い商談へとつなげるためには、マーケティング部門と営業部門の連携が欠かせません。

SQL・MQLのリード管理では課題も多く存在しますが、解決する手段として、MAツールの活用がおすすめです。

MAツールを用いることで顧客の状況を可視化し、適切なアプローチを行いやすくなります。また、マーケティング・営業部門間での情報共有の促進にもつながり、効率的なリード管理と成約率の向上が期待できます。

営業DXツールの「Sansan」は、さまざまなMAツールとの連携が可能です。名刺をはじめとした顧客との接点情報や企業情報など、あらゆる顧客に関する情報を一元管理し、全社で共有できます。常に最新かつ正確な顧客情報にアクセスできるほか、リード情報管理の精度を担保することで、営業・マーケティング間の連携を強化できますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。

3分でわかる Sansan Data Hub

データ統合からマーケティングを加速させる「Sansan Data Hub」について簡単にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部

.png)